はじめに

三井情報(MKI)は、地方独立行政法人京都市産業技術研究所(*)により2024年11月に開催された第4回バイオインフォマティクス講習会にて「AlphaFold(アルファフォールド)を活用したタンパク質立体構造の予測と創薬応用」と題し、講師として登壇しました。今回のコラムは、本講習会の様子と講演の一部をご紹介します。

*地方独立行政法人京都市産業技術研究所とは伝統産業から先進産業まで、地域産業を技術面から支援する公的な産業支援機関です。技術と文化でイノベーションを起こすまち「京都」を地域企業とともに築いていく取り組みをしています。

京都市産業技術研究所HPリンク:https://tc-kyoto.or.jp/

なんのためにタンパク質の立体構造を予測するのか?

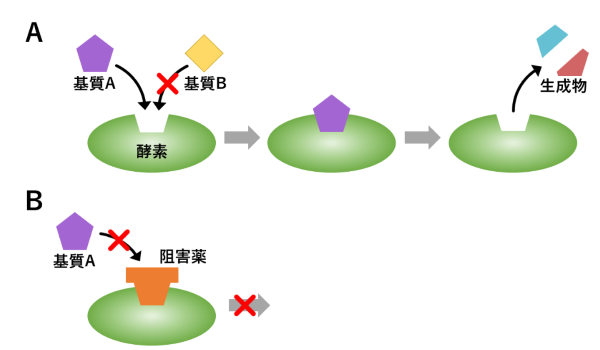

タンパク質は生体内に様々な種類が存在し、多様な役割を果たしています。たとえば酵素と呼ばれるタンパク質は化学反応を促進させる役割があり、5000種類ほどがヒトの生体内に存在すると言われています。酵素はポケットの形に対応する基質(化合物)が結合することによって化学反応が促進され生成物を産生します。

この機構を逆手に取ると、酵素のポケットにピッタリはまる化合物(阻害薬)を合体させることにより酵素の働きを停止させることができます。これが低分子医薬品を開発する際の基本的なアプローチになります。

参考:佐藤 昂人 2020年6月「新たな創薬の地平線 〜アロステリック創薬〜」三井情報株式会社・ナレッジ/カルチャー(https://www.mki.co.jp/knowledge/innovation/column80.html)

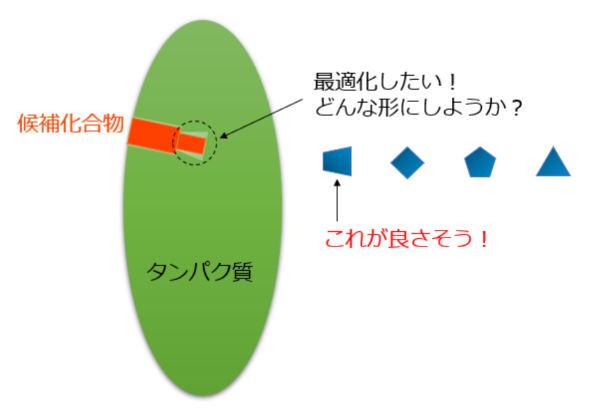

酵素などのタンパク質がどういった立体構造をしているのか形がわかるとポケットにはまる化合物の探索や設計をすることが可能となり、薬剤候補化合物の探索や最適化に活用することができます。

医薬品の開発では従来から実験的な手法でタンパク質の構造解析が行われていますが、膨大な費用と10年以上の開発期間がかかることが課題となっています。タンパク質の構造をコンピューター上で予測する技術を活用することにより大幅な時間短縮が期待できます。

また、医薬品の開発のみならず食品成分の機能研究等でも注目されており、講習会には醸造メーカーや食品分野の研究者の方々にもご参加いただきました。

参考:津田 健吾 2020年4月「分子の「形」から眺める生命現象とその理解」三井情報株式会社・ナレッジ/カルチャー(https://www.mki.co.jp/knowledge/innovation/column78.html)

タンパク質立体構造予測とAlphaFold

講演の前半は主にタンパク質構造予測をテーマとして、実サンプルを用いて測定する実験的な構造の決定方法から、コンピューター上で計算する構造モデリングの手法についてお話しました。

その中でもAlphaFoldを用いた構造モデリングについては、開発者であるデミス・ハサビスとジョン・ジャンパーが2024年のノーベル化学賞を受賞した影響もあって、特に多くの質問をいただきました。参加者からの非常に高い興味度が伺えました。

AlphaFoldとは、DeepMind社が開発したタンパク質の立体構造を予測するAIプログラムで、2021年7月の論文発表以降、様々な論文でのタンパク質の立体構造予測に用いられ、生命科学全般の研究者に多くの影響を与えています。ユーザーからも新しい使い方の報告がされるなど、世界的に非常に多くの注目と話題を集めた技術です。現在は複合体予測が可能となったAlphaFold 3もウェブベースのプラットフォームで公開され、非商用利用限定で提供されています。

ドッキングシミュレーションとMD(分子動力学)計算

後半ではバーチャルスクリーニングを行うために必要な全体のフロー、ドッキングシミュレーションやMD計算の具体的な手法、公開データベースからの立体構造や化合物データセットの取得方法、構造に対する前処理など、より実践に近い内容の講演を行いました。

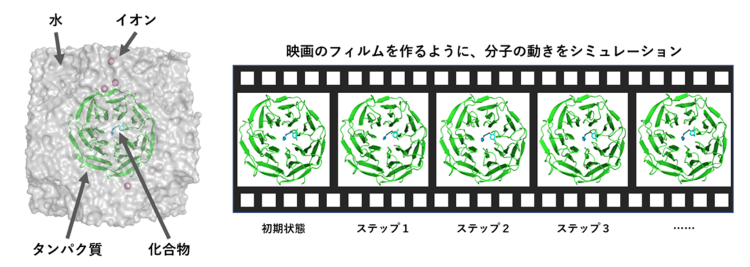

ドッキングシミュレーションでは化合物が特定のタンパク質とどのように結合するかをシミュレーションすることにより、候補化合物の結合性を評価しリード化合物の選定ができます。MD計算では分子レベルで原子の動きを再現し、タンパク質と化合物間の相互作用をより詳細に解析できます。

おわりに

講演中のに設定していた長めの質問時間には、参加者の方々から途切れることのない質問が寄せられ、講演終了後も質問の機会を逃した多くの方々が講師の元に列を作るほどの盛況ぶりでした。AlphaFoldの仕組みについて、様々あるツールの中から何を使うのが良いか、計算環境はどの程度のスペックが必要かなどの実務的なご質問や、実際にこういった解析は可能なのか?といった具体的な質問もいただきました。これからタンパク質構造予測を始めようとしているたい方々の意見をお聞きする貴重な機会となりました。

ご参加いただいた皆様ありがとうございました。

タンパク質構造予測はもちろんですが、バイオインフォマティクスに関連する課題があれば、是非三井情報へお問合せください。

講師紹介

バイオヘルスケア技術部 第一技術室 畑

専門はタンパク質構造インフォマティクス、特に機械学習のプログラムの開発や分子シミュレーション

タンパク質の立体構造を眺めるのが好きです。三井情報に入社時の歓迎会で、上司と「酵素の構造はどの向きから見るのが良いか」というテーマで盛り上がったのをよく覚えています。今回の講演では、そんな私の偏愛を散りばめた内容になり受け入れられるか不安でしたが、質疑応答で本当にたくさんの方とお話できたのがとても嬉しかったです。

バイオヘルスケア技術部 第一技術室 栗林

専門はバイオ系のシステム開発及び機械学習プログラム開発

私は学生時代バイオ系のウェットの研究をしており、その後システムエンジニアを5年ほど経た後、三井情報に中途入社しました。現在は、計算創薬含むバイオインフォマティクス業務に携わらせていただいています。私自身が未経験だったので、これから計算創薬に入られる方に向けてなるべく分かりやすい説明を心掛けました。質疑応答では非常にたくさんのご質問をいただき、改めてこの分野の活気を実感するとともに、ご参加いただいた方の課題や関心事を直に感じる貴重な機会となりました。

当日は募集人数を超える多くの方に参加いただき、参加者の中には広島や愛媛などの遠方から本講習を目的に来られた方もいらっしゃいました!

関連ページ

斉藤

バイオヘルスケア営業部 営業室

質量分析データ解析ソリューションを中心としたバイオインフォマティクス事業に従事。

三井情報グループは、三井情報グループと社会が共に持続的に成⻑するために、優先的に取り組む重要課題をマテリアリティとして特定します。本取組は、4つのマテリアリティの中でも特に「ナレッジで豊かな明日(us&earth)をつくる」の実現に資する活動です。

コラム本文内に記載されている社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

本文および図表中では商標マークは明記していない場合があります。

当社の公式な発表・見解の発信は、当社ウェブサイト、プレスリリースなどで行っており、当社又は当社社員が本コラムで発信する情報は必ずしも当社の公式発表及び見解を表すものではありません。

また、本コラムのすべての内容は作成日時点でのものであり、予告なく変更される場合があります。