はじめに

ここ数年、大手企業様を中心に情報システム部門業務への支援ニーズが急速に拡大しています。IT企業は様々な形でこうしたニーズに応えるべく支援サービスを打ち出しています。

当社も、情報システム部門の「ITライフサイクル全体のマネジメント支援」に軸をおいたサービスの拡大に努めています。当部門が運営する「ITセンター」もITマネジメントサービスの具体的事例の一つです。

一口にITマネジメントサービスと言っても、顧客情報システム部門の役割、システム環境、アウトソースベンダーとの役割分担などにより、様々なサービス形態が存在します。昨今のクラウド活用、モバイル活用の拡大、ワークスタイル変革の進展などを背景として、そのサービス内容はますます多岐にわたり拡大、進化しています。

本コラムでは「ITセンター」の提供サービス機能を整理した上で、今後の方向性を探っていきたいと思います。

1.我々の「ITセンター」とは

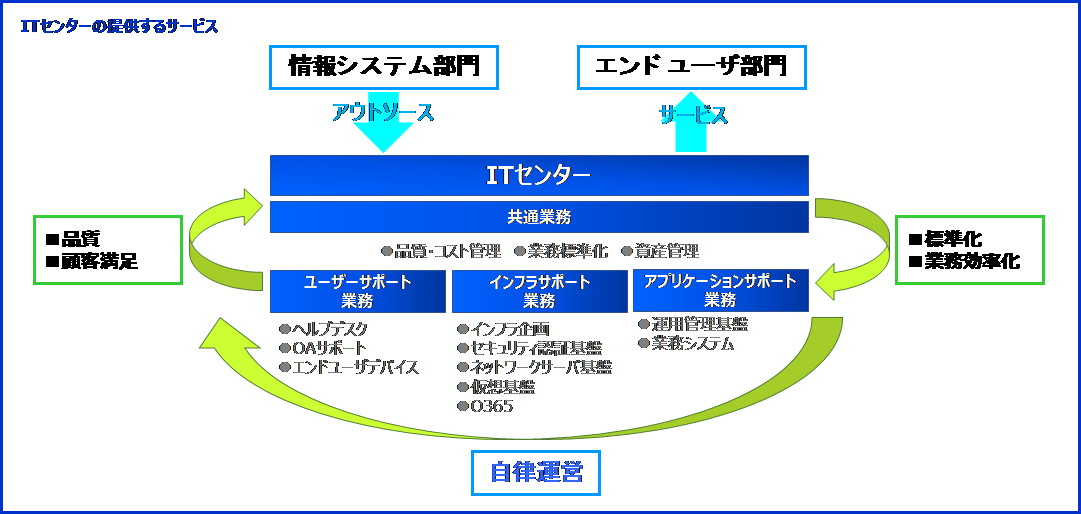

当部の運営する「ITセンター」の概要は以下となります。

ユーザサポート、インフラサポート、アプリケーションサポートの各領域において、サービス企画支援、サービスマネジメント、サービス提供をシームレスに実施しています。

サービス対象の領域は物理サーバ、クラウドリソース、PC環境、セキュリティソフト、各種ミドルウエア、運用管理ソフト、有線・無線ネットワーク、など多岐にわたっており、ますます拡大する方向にあります。

2.ITセンターによるエンドユーザサポート機能の強化、拡充

昨今「ITセンター」を取り巻く最大の環境変化は、「ワークスタイル変革」の進展です。クラウドサービス、モバイル機器、高速なNW環境、各種セキュリティ製品などはその進展を支える基盤と位置付けられます。情報システム部門の仕事も従来のシステム開発プロジェクト管理、サーバを中心としたインフラ管理などに加え、今後ワークスタイル変革を支える基盤に関する業務が拡大、増加することは間違いありません。こうした基盤/サービスを、エンドユーザがいつでもどこでも使いこなすためのサポートやサポート企画が一層重要になっていきます。

この変化に対応し、「ITセンター」のサービスは

「エンドユーザ志向」に軸をおき、「エンドユーザとのコミュニケーション」を充実させていく必要があると考えられます。

またその変化を加速するには、サービスを提供する我々のマインドも変えていく必要があります。一言で表せば、

「黒子からコンシェルジュへ」

従来のバックオフィス機能に留まらず、「サービスフロント」としての「おもてなし」的なマインドが必要になります。

最近は「ITコンシェルジュ」という言葉も聞かれるようになってきました。「コンシェルジュ」は元々ホテル業界で使われていた用語です。複雑化するIT環境を背景に、ホテルのフロントサービス同様、IT企業にも様々な相談に乗り解決策やヒントとなる情報を提供する役割が求められるようになっています。ただし黒子の役割もますます重要であり、黒子の働きの成果をナレッジ化し、蓄積したナレッジをコンシェルジュサービスで活用する仕掛けが必要となります。

3.具体的には・・・・・・

では具体的にはどの様な事例があるか見ていきます。

(1) 顔の見えるコールセンター

従来のコールセンター、ヘルプデスクは、電話・メールで問い合わせを受け付け、オペレータ、あるいは自動音声システムが対応し、その内容やプロセスを専用システムで管理しています。

さらにFAQや最近ではチャットツールを導入する例も出てきました。

ただし、これらは音声と文字を中心としたサービスであり、コールセンター、ヘルプデスクはフロントに位置するものの黒子、匿名的な存在です。

それがここ最近、エンドユーザとのより密なコミュニケーションを志向するサービスが登場しています。

ネットで検索してみると、

- 「顔の見えるコールセンタ-システム」

- 「顔の見える多言語通訳サービス」

- 「映像コールセンター」

- 「コールセンター向けスマートフォンアプリ」

等々が検索されます。

いずれも、音声と文字だけではとらえることのできない表情をとらえて理解度を向上させ、顧客との距離感を縮めることのメリットを謳っています。

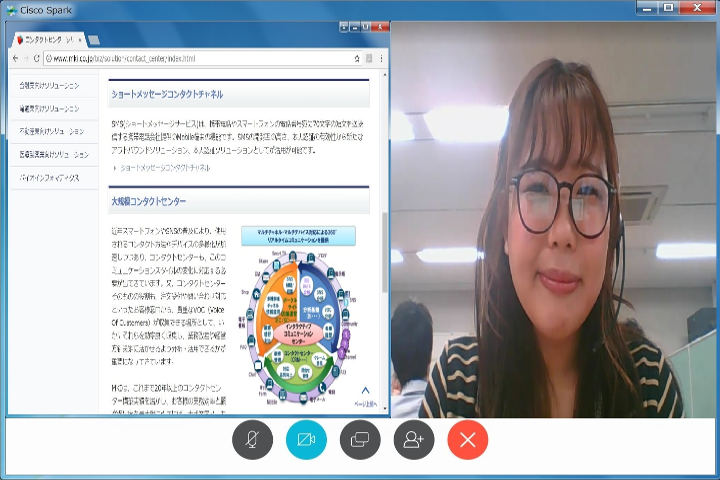

9月19日のMKIコラムでも取り上げた当社「ビデオコンタクトセンター」もその一例です。

WebRTC (Real Time Communication)による

音声、ビデオ通話

- ユーザのカメラ、マイクを使用

- Webからのチャネル変更が不要

MKIコラム「ICTを駆使した新たな「コミュニケーション」の追求」

/knowledge/column12.html

このシステムではオペレータの顔だけでなく資料も併せて表示することで、情報量を増やしコミュニケーションの質を向上することができます。さらに安心感の醸成や専門知識を持つ要員の効率的な活用なども期待されます。これらは主に商品説明やコンサルティングを目的とする用途で使われ始めているようですが、社内向けを中心とした「ITセンター」サービスの各場面でも活用可能性があります。

また「顔の見える多言語通訳サービス」などは海外拠点の要員とのコミュニケーション手段として有効と思われ、スマートフォンアプリの活用はいつでもどこでもを標榜する「ワークスタイル」にもつながります。

社内向けコールセンターの全業務への適用は現実的ではありませんが、新ソフトやサービス導入時の説明や応用レベルの対応など、用途や対象を絞った活用は検討に値するのではないでしょうか。

(2)オフィス内に設置されるITコンシェルジュコーナー

「黒子からコンシェルジュへの進化」を目指す「フロントデスク」であるならば、よりユーザとの接点を重視した空間を確保することも重要と考えます。

現在、「ワークスタイル変革」を目指し、オフィススペースの改善が盛んになっています。こうした企画、技術を上手く取り入れて、「フロントデスク」空間を創出しユーザとの接点を増やすことにも積極的になる必要があると考えます。そのコンセプトは

「エンドユーザに向けた情報発信」と「双方向のコミュニケーション」

です。

一例をご紹介します。

(写真提供:株式会社内田洋行)

(写真提供:株式会社内田洋行)

(写真提供:株式会社内田洋行)

4.ここに「RPA」も登場!

さて最近、RPAの活用が産業界全体で様々な場面で謳われています。

ITセンターにとっても活用用途は広いと考えます。エンドユーザサービスとの関わりでは次のようなケースが考えられます。

(1)コールセンターでの対応への適用

音声認識技術を活用し会話からキーワードを抽出し関連する資料やFAQなどの情報を自動表示する。

(2)コールセンターでの問い合わせ分析への適用

会話をテキスト化し蓄積したうえで傾向や有効な対応方法を分析する。

(3)バックオフィス業務への適用

ITマネジメント、ITセンターでは様々な申請手続きを処理します。それらはメールや電話で受け付け専用システムに再度人手で登録されているケースがほとんどです。こうした業務はRPAの活用領域ととなります。また、各種の設定作業や集計などもRPAの得意な分野です。ただし、導入には各種作業プロセスが標準化されていることが前提となります。

RPAの導入により要員負担を軽減しエンドユーザ向けのサービスを企画、提供する時間を増やすことで全体の生産性を向上させる期待が持てます。

おわりに

ITセンターはこれからもIT環境の変化に対応し、進化していかなければなりません。その変化の核となるのは「ワークスタイル変革」であり、これはお客様であるエンドユーザ様の変化であると同時に我々サービス提供側の変化に他なりません。

従来の黒子の役割をしっかりと果たしながらも、その成果をナレッジ化して積極的に情報発信し、ビジュアルな双方向コミュニケーション技術を用いることで「おもてなし」感のあるサービスを目指していきたいと考えます。

ITセンター統括チーム

ヘルプデスクチーム 松田太郎

アプリケーションチーム 駒井仁

インフラチーム 金田正美

コラム本文内に記載されている社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

本文および図表中では商標マークは明記していない場合があります。

当社の公式な発表・見解の発信は、当社ウェブサイト、プレスリリースなどで行っており、当社又は当社社員が本コラムで発信する情報は必ずしも当社の公式発表及び見解を表すものではありません。

また、本コラムのすべての内容は作成日時点でのものであり、予告なく変更される場合があります。