こんにちは、MKI UKの田澤です。今回は、先日ドイツで開催された世界最大級のIT見本市「CeBIT」(セビット)のご紹介をしたいと思います。2017年のCeBITは、3/20(月)から3/24(金)に、ドイツのハノーファーにあるハノーファー・メッセで開催されました。内容は大きく講演と展示に分かれており、講演は日替わりでトピックが変わります。私は3/20(月)、3/21(火)の2日間参加しました。

ご存知の方も多いと思いますが、今年は日本がCeBITのパートナーカントリーとして認定され、欧州における日本のプレゼンスにも注目が集まりました。

CeBITの開催都市ハノーファー

CeBITの話の前に、ハノーファーという街についてお話しします。かつて日本人選手が所属していたフットボールチームがあるので、フットボール好きの方は街の名前をご存知かもしれません。ハノーファーはドイツのやや北側中央に位置し、国際的に著名な企業が集中しており、市内最大の雇用主は約16,000人の従業員を有するフォルクスワーゲンAGになります。ハノーファーでは、サプライヤーを含めおよそ32,000人が自動車産業に従事しています。また、ハノーファーは60年以上も前から、国際見本市の都市として知られています。この都市が誇る世界最大かつ最も近代的な展示場は、屋内スペース460,000㎡以上、屋外スペース58,000㎡以上の広さを備えるハノーファー・メッセです。ここでは、CeBITの他にもHANNOVER MESSEなどのフラッグシップテクノロジーフェアが開催されます。

CeBIT会期中のドイツメッセ入口。奥に日本国旗が見える

2017年は日本が初めてCeBITのパートナーカントリーに

本題のCeBITですが、CeBITは先に述べたように、年に1度開催される世界最大級のIT見本市であり、毎年1カ国をパートナーとして招く「パートナーカントリー制度」があります。近年ではイギリス、スイス、中国が選ばれており、2017年は初めて日本が選ばれ、安倍首相が登壇するとともに、日系企業118社が出展しました。ハノーファーの街中でも歓迎の意を表した日本語の横断幕を見かけ、ハノーファーの中でも注目を集めていることを実感しました。

街中に掲げられた歓迎の横断幕

広い会場内は大盛況の混雑ぶり

CeBITの会場は16ホールに分かれており、メッセ内の移動はバスが出ているほど規模が大きいものです。各ホールはDigital Business、IoT等、テーマ毎に分かれており、各ホールの中で展示と講演が行われます。日系企業はDigital Business SolutionsとIoTの2ホールで出展していました。

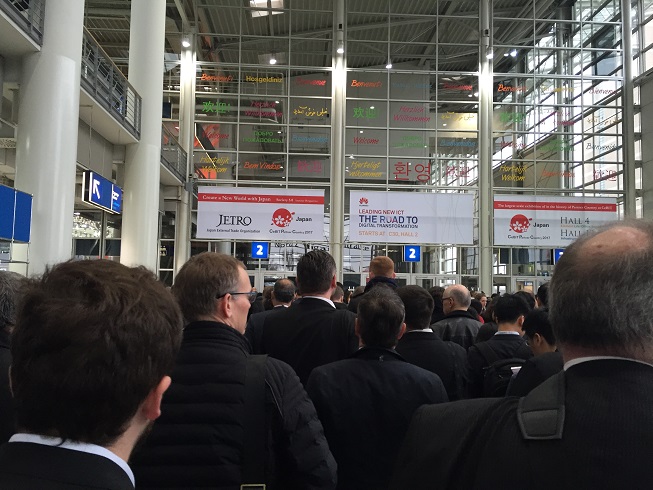

入り口には入場待ちの行列ができる盛況ぶり

CeBITでは、開場前から入場待ちの人混みができるほど盛況であり、講演では、パートナー国である日本とドイツの省庁関係者からの講演があり、日本はSOCIETY5.0(※)を掲げていたのが印象的でした。一方で、ドイツはIndustry4.0を掲げており、Factory Automationの観点等でドイツと日本は共通点も多く、今後、国レベルでも協力関係を強化していくというコメントが双方からありました。

(※Society1.0は狩猟社会、2.0は農耕社会、3.0は工業社会、4.0は情報社会、5.0は超スマート社会の実現に向けた取り組み。詳細は内閣府のWebサイトにある第5期科学技術基本計画をご参照ください。)

VR体験やドローンの展示

各ブースの展示では、AIやIoT、VRやドローンといった、現在トレンドとなっているキーワードに関連したサービスや製品がされていました。入場して直ぐのブースでは、IBMのワトソンに関連した展示(BMWとワトソンの連携や、工業機械とワトソンの連携)があり、欧州でもワトソンの注目度の高さが伺えました。

ワトソン × BMW

日本企業も数多くブースを設けており、グローバル展開する大手企業から中堅企業に至るまで、各社製品の発表の為や、アジアや北米の成功事例を元に欧州でのマーケットを探る為等、各社の目的が見て取ることが出来ました。日本でもおなじみのPEPPERも展示されており、人気を博していました。

日系企業ブース

今回のCeBITでは、新技術の発表があったわけではないですが、AIやIoT、VR等、今までの技術が実際にサービスや商品となって市場に提供され、徐々に身近なものになっていることを実感できました。また、日本がドイツと強固なパートナーシップを築くことで、今後、Digital Businessの領域で、欧州企業との連携や、欧州マーケットの中での日系企業のプレゼンスにも着目していきたいと思います。

CeBIT入口にて記念撮影

田澤

MKI (U.K.), LTD

2016年6月より、ロンドンにあるMKI UKに赴任。

コラム本文内に記載されている社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。 本文および図表中では商標マークは明記していない場合があります。 当社の公式な発表・見解の発信は、当社ウェブサイト、プレスリリースなどで行っており、当社又は当社社員が本コラムで発信する情報は必ずしも当社の公式発表及び見解を表すものではありません。 また、本コラムのすべての内容は作成日時点でのものであり、予告なく変更される場合があります。