Vol.4:ソーシャル・プレディクションを使いこなすために覚えておきたい3つのユースケース

はじめに

前回のMKIナレッジ「“見落とされているニーズ”を発見し、これまでになかった商品を企画する Vol.3」では、ソーシャル・プレディクションを使いこなすために知っておきたい3つの用語(「TPVスコア)、「成熟度フェーズ)、「関連語))について説明させていただきました。

今回のMKIナレッジでは、ソーシャル・プレディクションを使いこなすために知っておきたい3つのユースケースについてご説明していきます。

尚、本文中で登場する用語等は過去の連載でご紹介しておりますので宜しければご覧ください。

“見落とされているニーズ”を発見し、これまでになかった商品を企画する:ソーシャルデータの分析~経営視点での活用の可能性

“見落とされているニーズ”を発見し、これまでになかった商品を企画する Vol.2:ソーシャル・プレディクションとソーシャル・リスニングツールの違い

“見落とされているニーズ”を発見し、これまでになかった商品を企画する Vol.3:ソーシャルプレディクションを使いこなすために覚えておきたい3つの用語

ソーシャル・プレディクションの3つのユースケース

海外企業の活用事例から、3つのユースケースをご紹介したいと思います。①トレンドキーワードの発見(例:素材とベネフィットのマッピング)、②競合分析、③コンセプトの最適化です。製造業向けのイノベーションフレームワークの一つに「ステージゲートプロセス」がありますが、このプロセスの中で、生活者ニーズを素早く理解するためにも利用できます。

ソーシャル・プレディクションの3つのユースケース

以下の図は、商品開発の流れを示したものです。

商品開発の流れ

①トレンドキーワードの発見と②競合分析は下図の通り主に前半の段階(ステージ)で活用されることが多いテクニックです。個人でアイデアコンセプトを纏める際やグループでディスカッションする際に使われることが多く、社内の専門家の意見を取り入れながら理解を進めることでより新たな発見が出来ます。

③のコンセプト最適化は、何段階かの社内プロセスを経て、例えばWEBパネル調査やデプスインタビュー等で生活者からのフィードバックを得た際にコンセプトをより良いものにしていく段階で有効なテクニックです。より消費者ニーズを理解したコンセプトへとブラッシュアップすることを目的として利用されます。

それでは一つ一つ詳しく見ていきましょう。

重要用語①:トレンドキーワードの発見(例:素材とベネフィットのマッピング)

トレンドキーワードの把握においては、ソーシャル・プレディクションを通じて新たなトレンドを見つけ出し、その背景を素早く理解することで「どこに焦点を当てるべきか」や「どこを優先すべきか」、また「どこに役立てるか」といった気づきを得ることができます。

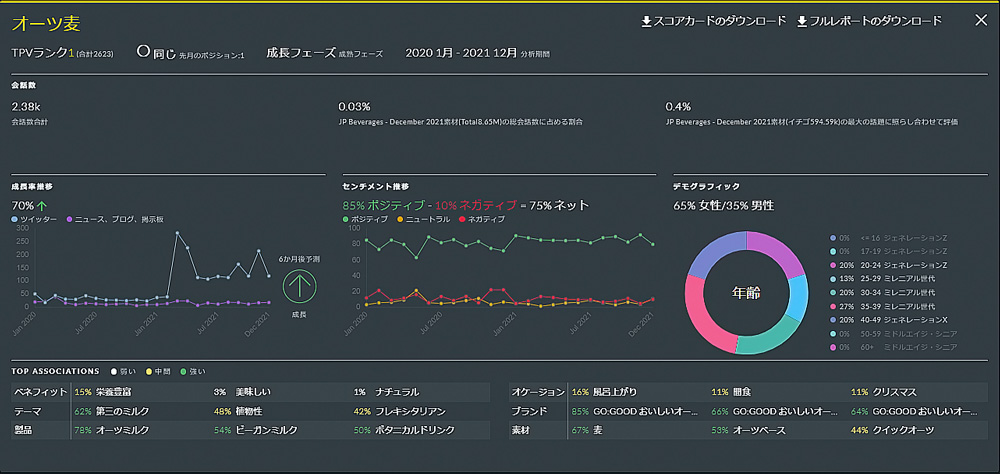

では、オーツ麦という素材を例に説明していきたいと思います。トレンドキーワードの発見には、主にキーワード毎のスコアカードを使っていきます。(※キーワードの絞り込みについてはVol.3をご参照ください)

トレンドキーワードを把握しようとする場合、スコアカードはTPVランク>成熟度フェーズ>投稿量推移>6ヶ月後予測>ネットセンチメントの順に見ていきます。

まずTPVランクと成熟度フェーズを見ることで、飲料カテゴリーの中の素材分野でオーツ麦が重要なキーワードにあたるかどうかを確認します。続いて成熟度フェーズと投稿量推移を確認することで安定した成長をしているのか確認します。次に6か月後予測を見ることで、今後の成長可能性を確認し、最後に関連語のベネフィットを確認し、この素材が生活者にとってなぜ重要なのか?を確認します。

スコアカードを見て、例えば“栄養補給“というキーワードが気になったとします。その場合、栄養補給をトレンドスコープのフィルタ機能に入れて検索することで、栄養補給と関連するキーワードを確認することが出来ます。こうした作業を繰り返していくことでトレンドキーワードの発見と理解に繋がります。

オーツ麦のスコアカード

重要用語②:競合分析

特定のカテゴリーの中で今後どういったブランド・製品が成長する可能性が高いのか?また、生活者がそうしたブランド・製品をどのように評価しているのかを確認するユースケースです。

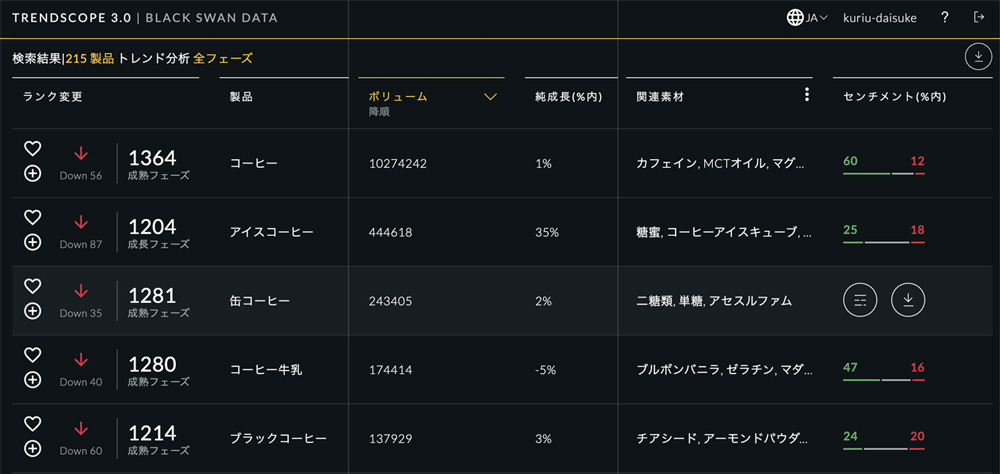

みなさんがコーヒーの新商品開発を担当しているとします。はじめにキーワードをピックアップします。ボリューム順で見てみると、コーヒー、アイスコーヒー、缶コーヒー、コーヒー牛乳、ブラックコーヒーが上位にきていることがわかります。

TPVランキングの表示

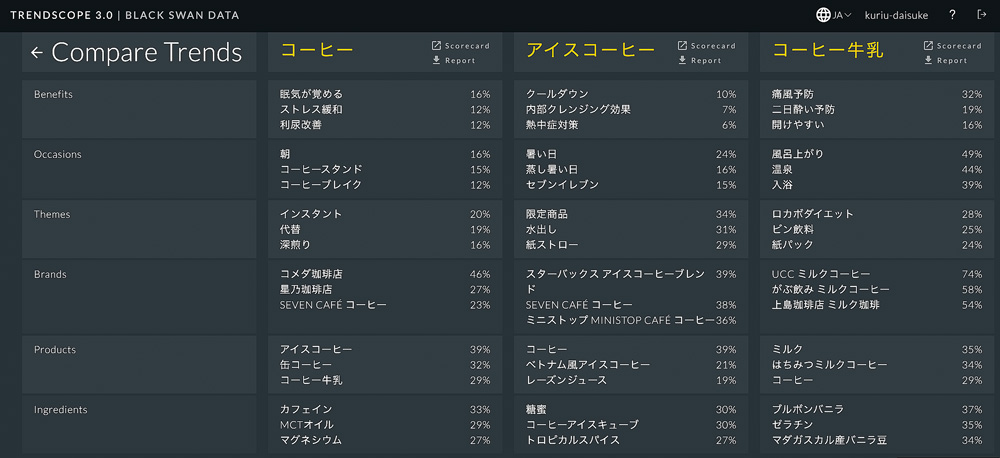

続いて、それぞれのキーワードがどういった形で生活者から評価されているのかを確認します。競合分析をする場合は、TOP3ベネフィットとTOP3素材、ネガティブ関連語に注目して理解を進めます。また、下の図のように気になるキーワードを並べて比較するとより理解が進むのでお勧めです。

キーワードの比較

重要用語③:コンセプト最適化

ソーシャル・プレディクションを活用し、より良い成果を出せるコンセプトに改善していくために使う方法です。

この記事を読んでいる皆さまの中には製品化検討の最終段階で、パネル調査やデプスインタビュー等をされるかたもいらっしゃると思います。海外企業では、こうした調査を繰り返し実施して評価のスコアを上げていくためにソーシャル・プレディクションを利用しています。

コンセプトの改善

では、少し具体的なイメージでご説明したいと思います。

まず、以下のようなコンセプトがあり、初回調査のスコアがあまり良い結果ではなく改善点のディスカッションをすることになったとします。こうした場合、使われているキーワードが成熟度フェーズのどの位置にいるのか?TPVランクのどの位置にいるのか?といった視点からコンセプトを再検討していきます。

| 素材 | ベネフィット | 製品 | テーマ |

|---|---|---|---|

| ビタミンCを配合し、働く女性の張りのある理想的な肌環境作りも支援 | 新感覚スムージーで、消費者の“精神安定”を促す | ステイホーム中でも飲みやすく、持ち運びやすさを追求したスリムボディなパッケージ | ストレス発散を感じてもらうためにスムージーでありながら微炭酸という新感覚 |

オリジナルコンセプト:ストレスフルな生活を支える、新感覚スムージー

ベネフィットで精神安定を検索してみます。するとTPVランキングが246位であったことがわかりました。このチェックが完了したら、次はこのキーワードよりコンセプトに相応しいキーワードを探します。すると、ポジティブ思考(TPV1位)ややる気アップ(TPV40位)が候補として上がってきます。

キーワードの最適化

このような形で入れ替え候補のキーワードを発見しコンセプトに取り入れることで、より生活者のニーズに合ったコンセプトへと最適化していきます。

最後に

海外企業での活用事例を調べてみると、製造業のためのイノベーションフレームワーク「ステージゲートプロセス」においてソーシャル・プレディクションが効果的に活用されているケースも増えていることがわかりました。ステージゲートプロセスは日本でも取り入れられていますが、検討の初期の段階(ステージ)で生活者ニーズをもとにアイデアの発見やコンセプトの検討を行うため、その生活者ニーズの把握に労力・時間がかかることや、仮説の検証やコンセプトの最適化といった段階において担当者の経験のみによった開発には限界があるという課題を感じている企業も少なくありません。その解決策としてソーシャル・プレディクションの導入を検討されるケースが増えています。

ソーシャル・プレディクションを活用したトレンド分析で“見落とされているニーズ”を掘り起こし、これまでになかった商品を開発する試みのご参考になれば幸いです。

久利生 大輔

DX営業本部 DX・バイオ・ヘルスケア営業部 営業室

DX・事業開発チーム マネージャー

2017年から企業向けのDXプロジェクト支援を担当し、20件以上のプロジェクトに参画。

AIを活用した需要予測、電力分野での故障予兆検知等のIoT関連のプロジェクトを経験。現在は、プロスポーツクラブ向けのファンエンゲージメント支援、メーカーの商品開発やマーケティングに関わるトレンド分析等、主にマーケティングDXの分野を担当。

コラム本文内に記載されている社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。 本文および図表中では商標マークは明記していない場合があります。 当社の公式な発表・見解の発信は、当社ウェブサイト、プレスリリースなどで行っており、当社又は当社社員が本コラムで発信する情報は必ずしも当社の公式発表及び見解を表すものではありません。 また、本コラムのすべての内容は作成日時点でのものであり、予告なく変更される場合があります。