連載「コロナとの共生時代のエンタープライズネットワークとは」第4回

連載コラム「コロナとの共生時代のエンタープライズネットワークとは」の第4回目ではハイブリッドワークとオフィスWi-Fiをテーマに最新規格であるWi-Fi 6E をご紹介していきます。

<連載>コロナとの共生時代のエンタープライズネットワークとは

第1回:ハイブリッドワークで露呈したエンタープライズネットワークの新たな課題

第2回:Work From Anywhereを実現するFortiSASE

第3回:簡単ステップでリモートワークのセキュリティ強化を実現できるCisco Umbrella

第4回:変化するオフィス利用方法とWi-Fi設計見直しポイント(本記事)

第5回:運用負荷を軽減する新しいネットワーク管理

オフィスへの回帰とハイブリッドワーク

ここ3年近くのコロナ禍において、リモートワークを軸とした業務が急激に浸透し、結果、オフィス不要論も飛び交いオフィスの解約やフロア縮小が行われてきました。ところがリモートワーク文化の発展を経て、あらためて対面でのコミュニケーションの大切さやチーム結束の場としてのオフィス勤務が見直されてきており、2020/2021年のリモートワーク時期に比べると、オフィスに出社して業務する人は増えてきています。このオフィス回帰の風潮は完全な出社型に戻るわけではなく、オフィスワークとリモートワークのバランスを取りながら共存するハイブリッドワークの形で実現されています。

例えば、コロナ禍以前では会議室に参加者全員が集まって対面でコミュニケーションをとるのが普通でした。現在のハイブリッドワークでは オフィス内の自席や会議室、リモートなど様々な参加形態をWeb会議システムで繋ぎ、どこからでも業務が継続できるように工夫しています。対面形式に少しでも近づけるべく、カメラをオンにした会議も増え始めているのでは無いでしょうか。

多くの企業が、出社しなくても業務を継続できる仕組み作りをIT施策として直近2年ほど取り組んできました。Web会議・業務システムのクラウド移行・ペーパーレス化・リモートアクセス。そして、これらのセキュリティ対策。しかし、オフィス回帰への流れとハイブリッドワークに対して、オフィス内のネットワークインフラは以前に比べれば “出社する人が減った” のだからという理由で手つかずのままになっていませんか?

ここではオフィスの社内LAN、特にWi-Fiインフラについてどのような変化が起きているか見てみましょう。

オフィスWi-Fiへの影響

従来のオフィス通信といえば、Web閲覧・メール送受信・ファイル転送・チャットコミュニケーションといった一時的な通信が多く、1ユーザあたり平均で2Mbps程度、また全員が同時に通信を必要としない前提で設計されることが一般的でした。

現在ではコニュニケーションツールを業務の中核として、音声通話・Web会議・画面共有といった通信容量が大きく品質の高いリアルタイム通信が要求されるようになりました。さらに、Web閲覧やメール送受信と異なり多くのユーザが同時に長時間の通信を継続発生させています。

例えば、Microsoft Teamsのビデオ会議で最高パフォーマンスを得るには上り4Mbps/下り4Mbpsの通信容量が必要となります。Wi-Fiは半二重通信ですので合計8Mbpsが一人当たりの通信要件になる場合があります。時間帯によっては社内社外を問わずWeb会議があちらこちらで開催されており、コロナ禍前に比べてWi-Fi環境を過負荷にさせる要因となっています。

また、Web会議のようなリアルタイム通信は僅かな通信異常が音声の途切れや映像の乱れといったユーザ体感を損なう挙動につながるため、社員からのクレーム件数が何倍にも膨れ上がるという運用面への影響も起きています。

Wi-Fiの速度とは

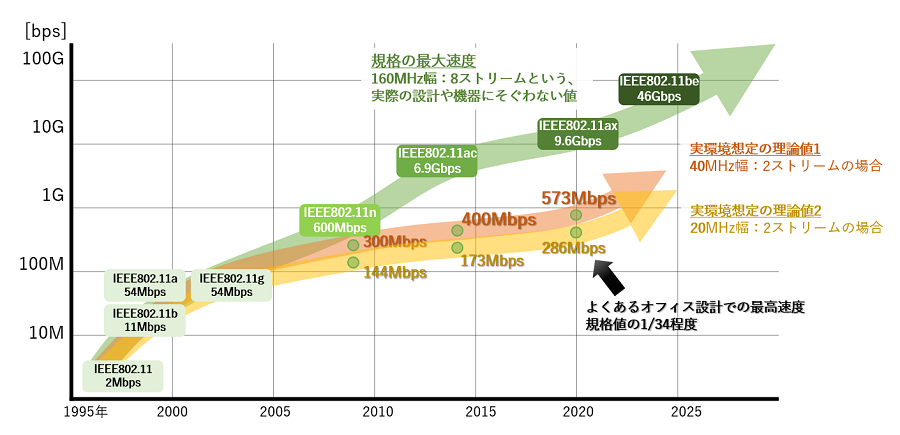

2019年に登場し主流のWi-Fi規格となりつつあるWi-Fi 6は最大転送速度9.6Gbpsという驚異的なパフォーマンスを持っています。そのため、先程の一人当たり8Mbpsと聞いてもたいした容量ではないと感じるかもしれません。「9.6Gbpsもあれば無線がボトルネックになることはなく、スイッチやWAN回線を気にすべき。」といった声が上がるのではないでしょうか。

Wi-Fi規格の規格速度と実環境での設計速度

しかし、最大規格速度の9.6Gbpsを端末1台で実現するには 以下の条件が必要です。

①アクセスポイント・端末がともに Wi-Fi 6対応であること

②アクセスポイント・端末がともに8アンテナ(8Stream)を実装すること

③アクセスポイントから端末が近距離にあること (1024QAM変調が利用可能な電波強度を確保)

④チャネルボンディング8個分 (160MHz)を使用する設定

特に②は物理的なハードウェア実装に依存することになりますが、アクセスポイントでも8アンテナ実装は少なく、端末側では皆無と言ってよいでしょう。ほとんどの端末はアンテナ2本の実装となります。そして、何よりも④のチャネル8個分を束ねる160MHzはオフィスで使われる設定ではありません。オフィスのフロアでは最高速度よりもチャネル干渉を減らすことを優先し、20MHz/40MHzあたりのチャネル幅設定を使うことが多いためです。結果、最新規格を使っていてもアンテナ2本&20MHz幅設定となれば 最大 286Mbpsとなり最大規格速度の9.6Gbpsに比べれば 1/34 程度になってしまいます。

(多端末接続時はMU-MIMOによる増速が期待できますが、すべての端末が同時に恩恵に預かれるものではないので、ここでは割愛します。)

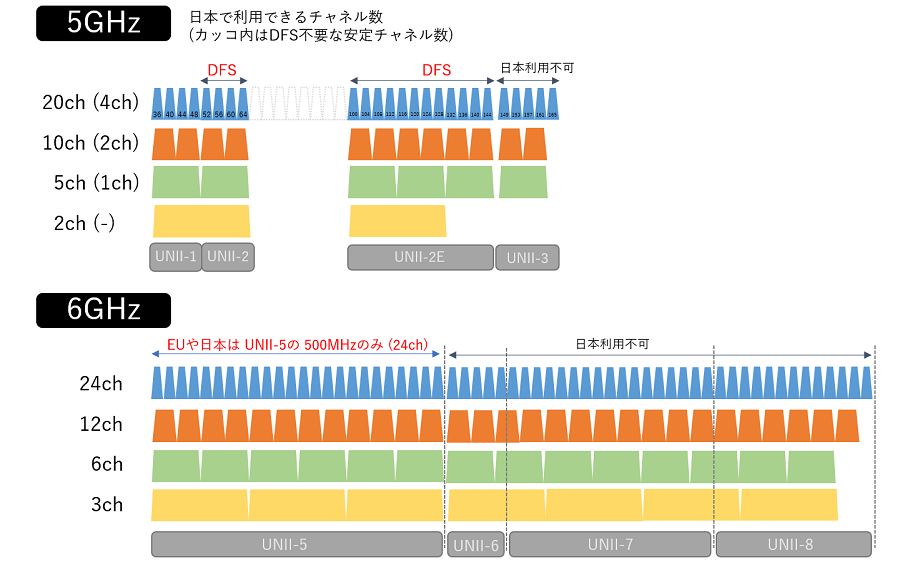

これは、日本国内で安定利用ができるW52帯が4チャネル分しかないことでオフィス設計に大きな制約を課しているからです。

※レーダ検知による緊急停波(DFS機能)が必要なW53/W56帯は停波する不安とともに利用することとなるため。

救世主となるかWi-Fi 6E!?

Wi-Fi速度を容易に向上できない要因にチャネル幅の設定があり、日本国内で利用できるチャネル数が不足しているという背景はご紹介したとおりです。そこで、最新規格ならば何か打開策があるのか見ていきましょう。

Wi-Fi 6Eは2021年に認定が始まり、日本国内では2022年9月から利用できるようになった最新規格です。Wi-Fi 6を拡張することで2.4GHz/5GHzに加えて新しい周波数帯域6GHzが利用できるようになりました。

6GHzはグリーンフィールドと言えるほど他の干渉源が少なく、幅広い周波数を確保したことでチャネルも最大59個利用することができます。残念ながら日本では今のところ24個までしか使えないものの、屋内利用ではレーダ検知による緊急停波も必要なく、安定利用ができるチャネル数が24個というのは設計する上でも非常に心強いです。チャネルが24個もあれば、少なくとも40MHz幅(チャネル2個分を束ねる)のチャネル設計が可能となり、現実的なワイドチャネルによる高速通信が期待できるようになるためです。

さらに、後方互換性を大事にしてきたWi-Fiとしては珍しく、Wi-Fi 6Eの6GHz帯は既存の古いデバイスでは利用できません。6GHzはWi-Fi 6E以降の最新デバイスでしか利用できないということは低速なレガシーデバイスに引きずられて無線空間が混雑しないということになります。

Wi-Fi 6E における5GHzと6GHzのチャネル数の違い

24チャネルだけでなく59チャネル全てが利用できるようになると、もっと設計の自由度があがると個人的には思います。この話題は2023年12月開催予定の世界無線通信会議(WRC-23)にて議論され、ヨーロッパの動向を伺いつつ日本でも決定される見込みです。

まとめ

ハイブリッドワークへ移行しつつあるオフィスでは、以前よりもインフラへの要求レベルが高くなり従来のWi-Fi設備を見直す必要性が出てきています。アクセスポイントの数を増やすだけでは、干渉し合うチャネルの数がすぐに上限に達してしまい、思うような効果は得られません。

Wi-Fi 6Eは複雑な新機能などではなく、シンプルな周波数拡張という方法によってチャネル干渉問題を解消し、ハイブリッドワークの高負荷なオフィスインフラに相応しい進化を遂げたと言えるでしょう。

新しいハイブリッドワークの要件に即したオフィスWi-Fiの見直しを始めてみてはいかがでしょうか。

最後になりますが、シスコシステムズ合同会社の Catalyst 9136シリーズや CW 9100シリーズなど、既に各メーカからWi-Fi 6Eに対応したアクセスポイントがリリースされています。三井情報ではパフォーマンス測定や動作検証を行い、最新の情報を発信していきますのでご期待ください!

関連ページ

おすすめコラム:

Wi-Fi 6 OFDMAの効果を実証してみる

関連ソリューション:

Wi-FiソリューションTOP

MKI マネージド Wi-Fi

木村

次世代基盤第一技術部 第一技術室

2007年以来、シスコ製品の製品担当業務に従事。

2012年から無線LAN製品をメインにサポートしています。

コラム本文内に記載されている社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

本文および図表中では商標マークは明記していない場合があります。

当社の公式な発表・見解の発信は、当社ウェブサイト、プレスリリースなどで行っており、当社又は当社社員が本コラムで発信する情報は必ずしも当社の公式発表及び見解を表すものではありません。

また、本コラムのすべての内容は作成日時点でのものであり、予告なく変更される場合があります。