はじめに

今回のコラムは、2017年12月13日に投稿された「最近よく聞くSD-WANってなにができるの?」の続編です。

まずは前回のおさらいになりますが、Software-Defined Networking(SDN)とは、具体的な製品や技術の名称ではなく「ソフトウェアにより定義されたネットワーク、またはそれを実現する技術全般」を意味し、一般的には「トラフィックを処理するネットワークの構成要素を」「コントローラと呼ばれる機器で集中管理し」「ネットワーク全体を制御する」というものです。そしてこのSDNの技術を、WANの管理・制御に適用したものがSoftware Defined WAN(SD-WAN)となります。

前回のコラムから約1年8カ月、MKIでもSD-WANの構築を本格的に開始しており、今回はその構築事例を基にお話させて頂きます。

当社の取り組み

MKIでは2018年に顧客向けにSD-WAN構築の検討を開始し、2019年3月頃より実際にSD-WANによるマネージドネットワークの提供を始めました。

そもそもなぜSD-WANの導入を検討するにいたったのか。

企業を取り巻くネットワークインフラ環境では以下のように通信量の変化が生じています。それにより、これまでのレガシーなWAN構成ではデータ利用量の増加に対して柔軟に対応できなくなったため、SD-WANソリューションによる対応が必要になりました。

①企業内の通信量が増加

インターネットアクセス、チャットツールやビデオ会議といったコミュニケーションツールの利用、クラウドサービス利用等が増加したことに伴い、企業内のデータ利用量が増加している。

②クラウドサービス利用の増加

クラウドサービスの本格利用の増加に伴い、データセンタ経由でクラウドへ接続する方式に代わり、各拠点から直接クラウドサービスへ接続する要件が増えてきた。

③海外の閉域網(MPLS)回線費用と帯域のバランス

海外、特に東南アジア、南米、中東、アフリカといった地域では、日本とは違い、閉域網の帯域あたりの回線単価が非常に高価な場合が多く、費用対効果の観点から、回線帯域をアップグレードすることが難しい場合がある。

(例えばユーザ数10名以下のオフィスで、回線利用料金が月50万円を超えるなど)

しかしながら、ファイルサーバはLAN内からクラウドへ、コミュニケーションは電話からチャットやビデオ会議といったツール利用へ移行が進み、回線帯域の細い拠点において、ユーザは通信速度が遅いのを我慢して利用していた。

こうした状況に、当初は単純に閉域網の回線帯域をアップグレードすることで対処してきましたが、そのうちアップグレードされていない拠点のユーザから不平不満が出てくるようになりました。しかしそのような拠点の回線帯域をすべてアップグレードすると膨大なコスト増になります。そこで単純な回線帯域アップグレードではなく、データの重要度やアプリケーションの特性に応じて利用する回線を柔軟に切り替えることができるSD-WANに着目し、導入に向けて以下のような検討を実施しました。

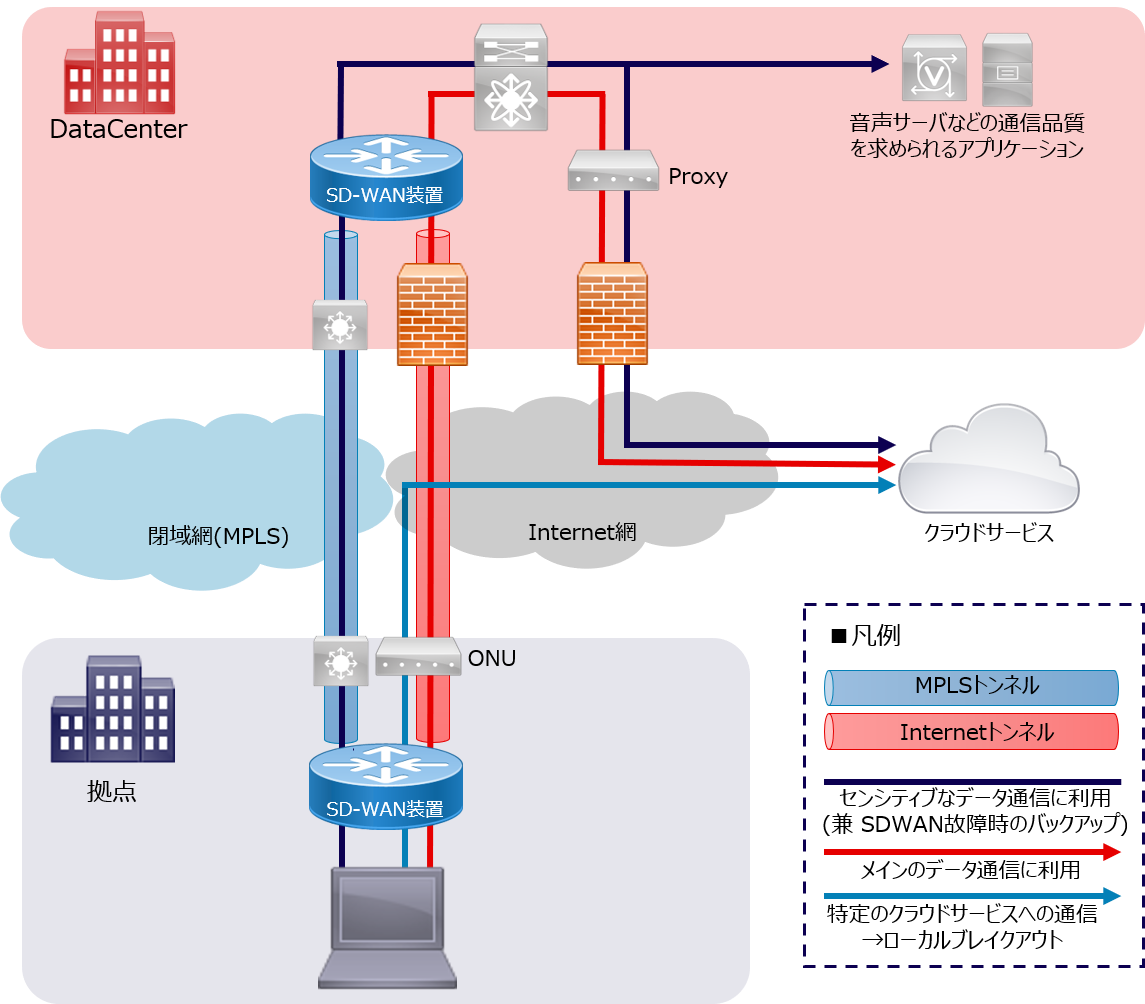

①収容する回線の検討

- インターネット回線

閉域網に比べ安価で大容量の帯域が提供可能となることから、メインの通信回線として利用。 - 閉域網(MPLS)

既存回線は業務アプリケーションや制御系通信、音声といった遅延の許されないデータ通信のみ利用。 - LTE(Long Term Evolution)

インターネット回線、閉域網が引き込めない拠点については、配線工事等が不要なLTE回線を収容し、データ通信回線として利用する。また、途上国の一部では有線回線の切断(工事、災害等)が頻繁に発生する地域もあるため、バックアップ用にLTEのようなワイヤレス回線を収容する。

② 回線冗長化の検討

インターネット回線、閉域網回線はそれぞれのバックアップ回線として動作させる。例えばメインのインターネット回線で障害が発生した場合には、自動的に通信が閉域網経由となる。

また、各回線の品質(ジッタ※1やロス率)をモニタリングし、閾値を超えた場合には自動的に他の回線に切り替える。

③ローカルブレイクアウト※2の検討

クラウドサービスへのアクセスは、データセンタを経由せず拠点から直接接続させることで、データセンタの回線使用量低減と、最短距離でのアクセスを実現。

また、国によっては自国のグローバルIPアドレスからのみアクセスを許可しているサイト(主に政府系)もある。それらはローカルブレイクアウトさせることで、拠点から直接クラウドへアクセスするため、自国のグルーバルIPアドレスでの通信が実現し、解決する。

④オーバーレイポリシーの検討

アプリケーション毎にどの回線を利用するか、アプリケーションの特性を見ながらきめ細かなネットワークの切換えを検討し、インターネット回線と閉域網の契約帯域に鑑みながらWAN回線の最適化を図る。

上記のような検討を踏まえ、各拠点のユーザ数や回線費用、環境などを勘案し、最適な設計を施し、各拠点への展開を進めました。

SD-WAN導入によるユーザ恩恵は大きく、拠点の回線帯域が大きくなったことで、インターネットやクラウドサービス、メールといったものが劇的に早くなったとの声が多数上がりました。さらには、これまで閉域網1本しかない拠点では回線障害の度にオフィスのネットワークが全断し復旧まで何も利用できない状況となっていたのが、SD-WANの導入に伴いインターネット回線が敷設されたことでWANの冗長化を図ることができ、より耐障害性のあるネットワークサービスを提供することが出来ました。

SD-WAN技術を活用したネットワーク構成

- 1 ジッタ(Jitter)とは、信号の遷移するタイミングのズレや揺らぎ、それによって生じる音声や映像等の乱れのこと。

- 2 ローカルブレイクアウト(インターネットブレイクアウト、ダイレクトインターネットアクセス)とは、特定の通信だけを振り分けてデータセンタを通さずに拠点から直接インターネットにつなぐネットワーク構成のこと。

さいごに

今回は過去コラム「最近よく聞くSD-WANってなにができるの?」の続編ということで、MKIの構築事例についてご紹介させて頂きました。

クラウドサービス利用やチャットツールのようなコミュニケーションツールの普及により、一人あたりのデータ利用量が増加する一方で、回線やIT運用コストは抑えたい。SD-WANはそういう要求にマッチしたソリューションであると思います。SD-WANで様々なクラウドサービスと拠点が直接つながることで、メインのデータセンタをクラウド側に置き、オンプレのデータセンタは必要最低限のシステムのみにすることで、保有資産を減らしITコストを削減するといった経営方針も、選択肢の一つとしてあってもいいかもしれません。

SD-WAN自体、これまでのレガシーなWAN製品と比較するとまだこなれていない部分もあり、ハードウェア、ソフトウェア両面で機能、品質の改善が必要な部分があるのも事実です。しかしながらグローバルでの需要の広がりを受け、メーカ側も設備投資や体制強化を図っており、機能、品質ともに徐々に向上してきています。

これまで、データセンタと接続するためのWANだったものが、クラウド、データセンタ、拠点、インターネットなどと接続し、さらにどの通信経路でアクセスさせるかをSD-WANでは柔軟に制御することが可能となり、ネットワークを構成する重要なコンポーネントとなってきています。

今後は、クラウドサービス、監視・モニタリングサービスといった他の製品・サービスと組み合わせて、SD-WANのマネージドサービスをお客様に提供していくことを目指します。

またローカルブレイクアウトは今後増えていくことが予想されます。拠点から直接インターネットにアクセスするため、セキュリティに不安な面があると感じるかもしれませんが、クラウド型プロキシといったサービスを利用することで、従来と同等のセキュリティを担保することができます。

MKIではSD-WAN導入に合わせクラウド型プロキシの展開も行っており、ローカルブレイクアウト技術と併用し、拠点から最も近いクラウド型プロキシの接続サイトからインターネットにアクセスさせ、ユーザのインターネットアクセス速度向上を図っています。

クラウド型プロキシについては長くなるためこの場では割愛させて頂き、今後のコラムでご紹介できればと思います。

川上 正樹

ICTコア技術本部 商社技術第一部 第三技術室

現在、商社向けグローバルインフラサービスのSM業務に従事

コラム本文内に記載されている社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。 本文および図表中では商標マークは明記していない場合があります。 当社の公式な発表・見解の発信は、当社ウェブサイト、プレスリリースなどで行っており、当社又は当社社員が本コラムで発信する情報は必ずしも当社の公式発表及び見解を表すものではありません。 また、本コラムのすべての内容は作成日時点でのものであり、予告なく変更される場合があります。