はじめに

こんにちは。三井情報の社内でLTイベントを運営している阪野と申します。「LTって何?」と思われる方もいらっしゃると思うので、まずは簡単にご紹介します。

LTとは、「Lightning Talk(ライトニングトーク)」の略で、発表者が次々と入れ替わりながら短時間のプレゼンテーションを行うイベントです。1人あたりの発表時間は決まっていませんが、5~10分が一般的のようです。IT技術のカンファレンスや勉強会で行われているLTですが、当社のように社内イベントとして開催している企業もあります。

当社では、社内において人や知識のつながりをつくることを目的として、LTを開催しています。2024年に1回目のLTを開催してから、2025年7月までに計6回の開催を続けてきました。この記事では、三井情報が行っているLTの特徴、LTを続けていく上で我々が重要と考えることをご紹介します。

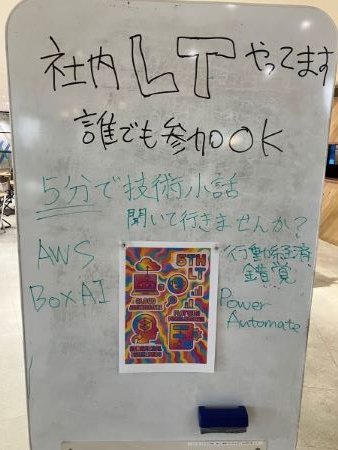

直近に開催した6回目のLTの様子

直近に開催した6回目のLTの様子

三井情報のLTはこんなかんじ

三井情報が社内で開催しているLTについてご紹介します。開催頻度は2ヵ月に1回で、なるべく多くの人に参加してもらえるよう、お昼休みに開催しています。各回の発表者は5~6名、発表時間は1人あたり5分です。「社内」のLTと呼んでいますが、実態は三井情報グループ全体を対象としたイベントとなっており、グループ会社であるMKIテクノロジーズやメビウスの方にも参加・発表いただいています。メイン会場は当社の東中野オフィスですが、全国のグループ各社のオフィスや自宅からもオンラインで参加できるよう、ハイブリッド形式での開催としています。

現在、当社のLTは以下の方針で運営しています。

発表は録画しない

都合が合わず参加できなかった、発表をもう一度見返したい、といったコメントをアンケートでもらいます。しかし、その時間だけのライブイベントとして、参加者に楽しんでもらいたい、発表に失敗しても録画が残らないことで発表の敷居を下げたい、という思いから録画はしないことにしています。

発表テーマは自由

世の中で行われているLTの中には、発表テーマを設定しているものもあります。当社では、当面の間はテーマを絞らない方が発表者・参加者ともに来てもらいやすいのではと考え、技術に関係する話であればなんでもOKとしています。結果として、業務で得られたノウハウ、クラウドサービスやAIの使い方、資格の勉強法やアニメタイトルのデータ分析(!)まで、バラエティに富んだ話を皆さん提供してくれています。

楽しんでもらう

私が人生ではじめてLTにふれたのは、社外のIT技術の勉強会に参加したときです。高度な技術の話をする人もいれば、ネタを披露する人もいて、お祭りのようなワクワク感のあるイベントでした。社外のLTに参加したときの「楽しい」という気持ちが、当社内でLTを開催するモチベーションになりました。そのため、LTに参加・発表してくれる方には、仕事に役立つものをと身構えるのではなく、とにかく楽しんでほしいと思っています。

LTを継続的に運営する際のポイント

LTの開催日を決めて社内に告知すれば、発表者も参加者も自然と集まってうまくいくか、というとそうではありません。LTを継続的に運営する際に重要な、発表者と参加者集めについて、当社の状況をあわせてお伝えします。

発表者集め

LTを開催するためには、まず発表してくれる人が必要です。当社では、LTの開催を社内掲示板と社内SNSに告知して、発表者を募集しています。しかし、LTで発表する文化がまだ社内に浸透していないため、発表枠がすべて埋まることはありません。そこで、過去の参加者アンケートで「発表に興味あり」と回答してくれた人、ネタをもっていそうな人、話を聴いてみたいと思った人に運営側から直接お声掛けしています。「発表してみませんか」と声をかけると、ありがたいことに高い確率で快諾してくれます。また、自分からは応募できなかったけれど、声をかけてもらえたので発表した、という意見もありました。

当社に限ったことではないと思いますが、社内で新規のイベントを立ち上げても、自分から手を挙げて発表してくれる人は少ないのではないでしょうか。イベントが社内に定着するまでは、運営側から発表者候補へアプローチする必要があります。その際、社外で発表経験がある方など、発表に抵抗のない人に声をかけ、実際にお手本として発表してもらえると運営としても安心感があります。

三井情報初のLTはこぢんまりと

三井情報初のLTはこぢんまりと

参加者集め

発表者だけでなく、話を聴いてくれる参加者も大事です。発表者としては、話を聴いてくれる人が(特に目の前に)いた方が、話しがいがあるのではないでしょうか。運営としても、せっかく発表していただくからには、できるだけたくさんの人に発表内容が届いてほしいと願っています。当社のLTでは、初回の開催からしばらくはチームメンバーが参加者の中心でしたが、回を重ねるごとに他部署の参加者も増えてきました。もっと多くの人にLTのことを知ってほしいと思い、開催告知の言い回しを毎回工夫したり、開催時に現地に案内看板を置いて立ち寄りやすくしたり、といった試行錯誤をしています。

やっつけ感のある心のこもった現地案内

社内イベント立ち上げ直後は、なかなか認知されず、参加者が少ない回が続くかもしれません。それでも最低限、運営メンバーと他の発表者が参加者となって発表を聴いていれば、イベントは成立します。はじめは参加者が少なくても、定期的にコツコツと継続することで、少しずつファンとなる参加者が増えていくはずです。

さいごに

LTを社内で開催してよかった、というのが率直な感想です。開催後のアンケート結果は毎回好評で、「毎回楽しみにしています」や「他の部署の業務の話が聴ける点がよい」といったコメントをいただいています。LT開催中のチャットの盛り上がりや、LT終了後に発表者と参加者が交流している光景を見ると、とても嬉しくなります。私自身も、毎回いろいろな技術の話が聴けて非常に満足しているだけでなく、発表者の話し方やストーリー構成が学びになっています。

また、当初は想定していなかった副次的な効果もありました。

・「5分でプレゼンをするイベント」の具体的なイメージが周囲に共有され、他のイベント企画時の議論がしやすくなりました。*1

・LTの発表がきっかけとなって、別の社内勉強会が開催されました。

*1:たとえば、「この議題は5分で話すには短いね」とか「LTみたいに、ゆるい雰囲気で集まれるイベントにしよう」といった意見が自然と出るようになりました。

三井情報では、これからも社内でLTを続けていきます。そしてLTを楽しんでくれる発表者や参加者が、さらに増えてくれることを願っています。皆さんが所属する会社や部署でも、ぜひ一度LTを開催してみてはいかがでしょうか。

阪野

イノベーション推進部 第一技術室

マテリアルズ・インフォマティクスの研究開発と、部署の取り組みを社内外へお知らせする仕事をしています。

三井情報グループは、三井情報グループと社会が共に持続的に成⻑するために、優先的に取り組む重要課題をマテリアリティとして特定します。本取組は、4つのマテリアリティの中でも特に「情報社会の『その先』をつくる」「ナレッジで豊かな明日(us&earth)をつくる」の実現に資する活動です。

コラム本文内に記載されている社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

本文および図表中では商標マークは明記していない場合があります。

当社の公式な発表・見解の発信は、当社ウェブサイト、プレスリリースなどで行っており、当社又は当社社員が本コラムで発信する情報は必ずしも当社の公式発表及び見解を表すものではありません。

また、本コラムのすべての内容は作成日時点でのものであり、予告なく変更される場合があります。