日本のがんゲノム医療の未来に向け、システム開発が果たす役割と情報系人材への期待

がん細胞に起きている遺伝子の変化を調べ、がんの特徴を知る「がん遺伝子パネル検査」を通じて、患者さん一人ひとりに適した治療を目指す「がんゲノム(*1)医療」。日本では2019年に、国の政策として優れた治療の提供と未来の医療に向けた研究開発を促進すべく、がんゲノム医療が保険適用されました。保険診療のサイクルを支える根幹の一つが、がんゲノム情報管理センター(C-CAT)が管理・運営し、三井情報がシステム開発に携わる「がんゲノム知識データベース」です。同データベースを元に、患者さん一人ひとりの治療方針の決定などに役立つ情報(C-CAT調査結果)を提供していますが、保険診療の開始時点からの約6年間で提供した調査結果の数は10万件を達成。医療の質の向上に寄与しています。そこで今回は、本プロジェクトの概要や三井情報の関わり、本分野における情報系人材への期待などを2回にわたってお届けします。前編では、C-CATセンター長の河野(こうの) 隆志氏に、C-CATの設立背景やデータベースの意義などについて、システム開発を主導する三井情報の佐久間 朋寛が伺いました。

*1:遺伝子をはじめとする遺伝情報の全体

がん治療の最前線—がんゲノム医療とC-CATの取り組みとは

佐久間:河野先生とは、C-CATが設立される以前から、がんゲノム医療関連のプロジェクトでご一緒させていただいています。ここで改めて、日本のがんゲノム医療の現在地やC-CATの取り組みについてお伺いできますでしょうか。

河野:がんゲノム医療とは、がん細胞のゲノムを調べ、どの遺伝子に変化が起こっているのかを知り、各患者さんのがんがどのような性質なのか、どのような治療法が適しているのかを選択していくものです。より高い効果や副作用の軽減が見込める治療薬を選べるようになるほか、従来の治療では改善しなかった患者さんを新たな治療につなげられるなど、がん治療の発展に寄与することが期待されています。

がんゲノム医療の肝となるのが、がん細胞の遺伝子変化を調べる遺伝子スクリーニングです。もともとアメリカでの研究が先行していましたが、日本でも2012年に遺伝子パネル(NCCオンコパネル)を開発する「TOP-GEARプロジェクト(*2)」が国立がん研究センター内に発足。私も立ち上げメンバーの一人でしたが、佐久間さんと出会ったのはちょうどその頃でしたね。

*2:個々の患者さんの臨床効果や副作用に関連する遺伝子異常を調べ、その結果を診療に反映させることを目的とした網羅的な遺伝子検査プロジェクト

国立がん研究センター がんゲノム情報管理センター(C-CAT)センター長 河野 隆志氏

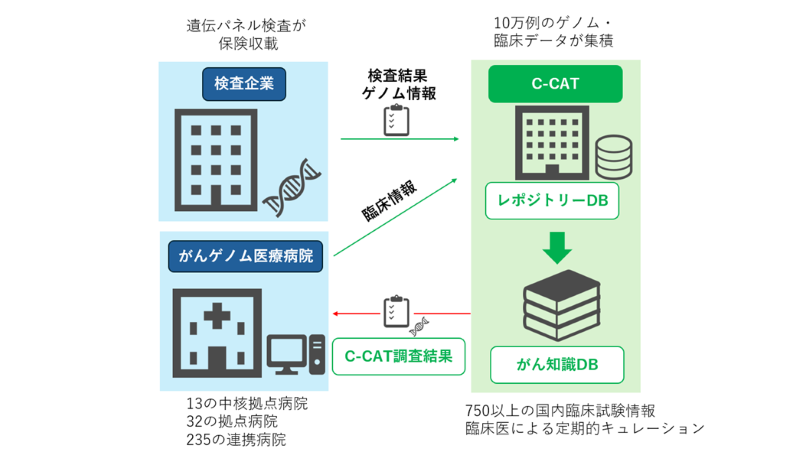

河野:治療の発展に寄与するという意味では、患者さんが必要な医療にアクセスしやすくなるよう、検査を保険適用することが望ましいです。そこで、遺伝子変異を検出する解析プログラムのシステム開発を佐久間さんを含めた三井情報の方々にもサポートいただきながら、遺伝子パネル検査の保険適用を目指し検証を進めてきました。結果として2019年からは、全国のがんゲノム医療中核拠点病院(13施設)、がんゲノム医療拠点病院(32施設)、がんゲノム医療連携病院(235施設)にて、がんの特徴を知るための「がん遺伝子パネル検査」が保険診療で受けられるように。日本のがんゲノム医療の新たな拠点として、2018年6月1日に国立がん研究センターに「がんゲノム情報管理センター(C-CAT)」が設置されました。

保険診療として行う日本のがんゲノム医療の特徴

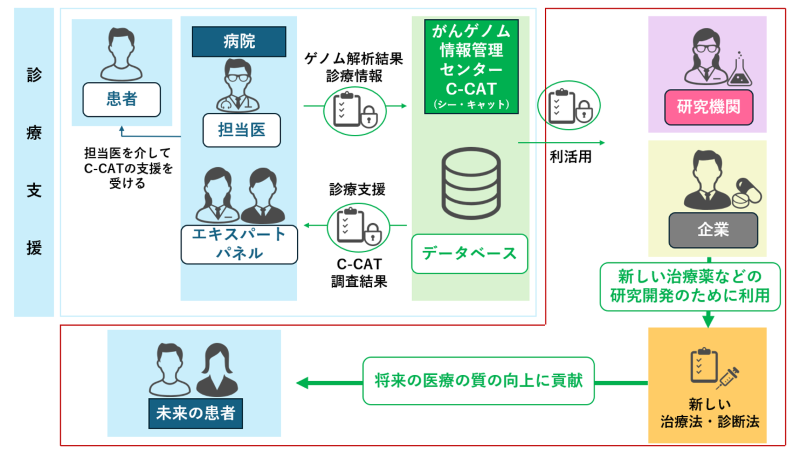

河野:C-CATの役割は主に3つあります。1つ目は、患者さん一人ひとりのゲノム解析から得られたがんの変異の情報や診療情報を集約・保管したデータベース(レポジトリーデータベース)を厳格に管理・運営すること。2つ目は、検査結果など、患者さん一人ひとりの情報をがん関連遺伝子変異と薬剤・治療法に関する最新の知見を集約したデータベース(がんゲノム知識データベース)と照合し、C-CAT調査結果を各医療機関に提供すること。C-CAT調査結果は「エキスパートパネル」と呼ばれる専門家の集まりで医学的に解析され、担当医がその結果を参考にして治療法を患者さんに提案しています。最後に、新しい治療薬開発をはじめとする医療技術の発展に向けて、大学や研究機関、製薬企業にデータを提供する仕組みを整えることも、C-CATの重要な役割です。

佐久間:診療支援だけでなく、未来の医療のための研究開発もセットで保険収載されているところが非常に画期的で、新しい取り組みですよね。

河野:そうですね。患者さんに治療薬が届くスピードが上がるほか、恒常的に動けるというメリットも大きいと思います。国立がん研究センターでは、TOP-GEARのほかにSCRUM-Japan(*3)プロジェクトもあり、遺伝子スクリーニングに基づいた薬剤開発や研究が精力的に進められています。先駆的かつ自由な視点を持って進む研究事業と並行して、全国規模でこのような医療サイクルを動かせるのは、保険診療だからこそできることで、今後、日本の大きな強みになると考えています。

*3:患者さんに適切な治療薬を届けるために、がんの遺伝子変化を調べるプロジェクト。肺がん患者さんを対象としたLC-SCRUM-Asiaと、その他の固形がん患者さんと血液がん患者さんを対象としたMONSTAR-SCREENの2つのプロジェクトが進行中

難易度の高い課題を乗り越え構築した「がんゲノム知識データベース」が果たす役割

佐久間:C-CATの役割に、「がんゲノム知識データベース」の管理・運営や「C-CAT調査結果」の提供を挙げていただきました。当社がシステム開発に携わらせていただいた部分でもありますが、それぞれが果たす役割についても改めてお聞かせいただければと思います。

三井情報株式会社 ICTコア第三技術本部バイオヘルスケア技術部 プリンシパル 佐久間 朋寛

河野:患者さん一人ひとりの診療情報を収集し、それぞれにあった治療法を提案するうえで欠かせないのが、「がんゲノム知識データベース」です。現状、病院からは患者さんの診療情報が、検査会社からはゲノム解析の情報が、合計すると月に2000件以上、C-CATに届いています。それらの情報と、「がんゲノム知識データベース」にある関連遺伝子変異や薬剤・治療法に関する情報により、「C-CAT調査結果」を提供できる仕組みがあるからこそ、担当医が患者さん一人ひとりに最適な治療法を選択する個別化治療を広めることができるのです。

よって月に2000件以上、つまり毎日100件以上届く診療情報に対して、正確かつ迅速にC-CAT調査結果を病院にお返しすることも非常に大事な部分です。患者さんの受診日やエキスパートパネルの実施日は決まっていますから、それまでに調査結果が届いていないと次の治療の選択が間に合わなくなってしまいます。システムやサーバーを常に安定稼働させなければならない緊張感があり、我々だけの力ではなく、三井情報さんを含むベンダー企業の皆さんのお力があって成り立っていると思っています。

河野:また現在、100以上のアカデミアや企業グループがC-CATに蓄積されたデータにアクセスし、医薬品の開発や研究などに利活用いただいています。つまりC-CATのデータベースは、診療と研究開発に役立てるという、2つの役割を果たしている形です。

佐久間:がんの治療、そして医療の質の向上に役立つシステムを、10万人以上の患者さんに使っていただいたということは技術者として非常に励みになっており、開発にチャレンジする大きなやりがいを感じています。

河野:一方、まだ課題も残っています。特にレポジトリーデータベースへの入力に関しては、病院側の入力の負担が大きいことから、改善に取り組んでいるところです。

佐久間:C-CAT調査結果に関して、改善していきたい部分はございますか?

河野:C-CAT調査結果には、遺伝子変異の結果や診療情報、国内での臨床試験や薬剤の情報、がんの種類や性別、年齢などを記載していますが、作成するうえでコアとなるのがデータベースの構造だと思います。

臨床試験の情報に関しては、国が管理するjRCTなどのデータベースを参照している形です。ただし、日本語は他の言語よりも構造が比較的自由で、同じ内容でも書き手によって文章の順序などが大きく異なる特徴があり、情報を分析に活かしにくいという課題があります。そこで、患者さんの分類や薬剤、マーカー、年齢、性別、治療ラインなどを文章から紐解き、構造化したデータに作り変えているのです。三井情報さんに担っていただいていますが、非常に大変な作業でありご苦労されている部分だと思います。

臨床試験の情報だけでなく、データベースにはさまざまな情報が集約されています。情報は随時変化していきますので、常に診療用に活用できるデータベースになっている必要があり、今もご尽力いただいているところです。ですがこの部分が、日本のがん治療の発展に向け、国を挙げて開発したシステムを支えているところだと言えるのではないでしょうか。

河野:また、C-CAT調査結果では、遺伝子や遺伝子変異、年齢、性別などの基本情報に対し、治療法の候補となる臨床試験データを一覧で示しています。ですが、実際のがん治療に入るにあたっては、標準治療後であることや年齢制限などの確認も必要です。それらをすべて加味したうえで、ランキング形式で一番マッチしている薬や治療法を提示できれば、医師側もより患者さんに適した治療法を検討しやすくなるはずです。

該当する可能性のある臨床試験の情報をすべてお出しすれば、「情報がなかったから治療ができなかった」という事態は起こりませんから、情報を選定することに消極的なのは事実です。ですが、実際の臨床現場が多忙を極めることを考慮すると、優先順位をつけて情報を提示することが非常に重要で、改良が必要なのだと考えています。もしAIなどを活用して間違いなくC-CAT調査結果を作成できるのであれば、データ整備にかかる負荷を抑えつつ、臨床現場の負担も減らすことができると考えています。

佐久間:今年度の開発テーマとして、C-CATに集められた症例情報を活用し、より精緻なC-CAT調査結果を作成することが掲げられています。AIの技術検証も進めていますので、導入して活用できるよう尽力したいと思います。

河野:遺伝子変異の解釈などにAIを活用するチャレンジは多く、技術も進んでいると予想しています。そこから一歩進んで、情報をランキング化するとなれば、完璧なロジックを組むのは難しいとは思いますが、ぜひ三井情報さんのお力添えをいただけるとうれしいです。

佐久間:日本のがん治療の発展に向け、C-CATとして臨床現場で直接活かせることを重視したデータベースを目指すということであれば、唯一無二のシステムになれると思いますし、ぜひ協力させていただけますと幸いです。

ーー後編へ続くーー

三井情報グループは、三井情報グループと社会が共に持続的に成⻑するために、優先的に取り組む重要課題をマテリアリティとして特定します。本取組は、4つのマテリアリティの中でも特に「情報社会の『その先』をつくる」「ナレッジで豊かな明日(us&earth)をつくる」の実現に資する活動です。

コラム本文内に記載されている社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

本文および図表中では商標マークは明記していない場合があります。

当社の公式な発表・見解の発信は、当社ウェブサイト、プレスリリースなどで行っており、当社又は当社社員が本コラムで発信する情報は必ずしも当社の公式発表及び見解を表すものではありません。

また、本コラムのすべての内容は作成日時点でのものであり、予告なく変更される場合があります。