日本のがんゲノム医療の未来に向け、システム開発が果たす役割と情報系人材への期待

がん細胞に起きている遺伝子の変化を調べ、がんの特徴を知る「がん遺伝子パネル検査」を通じて、患者さん一人ひとりに適した治療を目指す「がんゲノム医療」。日本では2019年に、国の政策として優れた治療の提供と未来の医療に向けた研究開発を促進すべく、がんゲノム医療が保険適用されました。保険診療のサイクルを支える根幹の一つが、がんゲノム情報管理センター(C-CAT)が管理・運営し、三井情報がシステム開発に携わる「がんゲノム知識データベース」です。同データベースを元に、患者さん一人ひとりの治療方針の決定などに役立つ情報(C-CAT調査結果)を提供していますが、保険診療の開始時点からの約6年間で提供した調査結果の数は10万件を達成。医療の質の向上に寄与しています。そこで今回は、本プロジェクトの概要や三井情報の関わり、本分野における情報系人材への期待などを2回にわたってお届けしています。後編では、C-CATセンター長の河野(こうの) 隆志氏に、C-CAT立ち上げまでの葛藤から今後の展望、情報系人材への期待などについて、三井情報の佐久間 朋寛が伺いました。

>前編はこちらよりご覧ください。

C-CATへのデータ登録数10万人達成が意味すること ~前編~

研究者としての葛藤を乗り越え、三井情報と協業し遺伝子パネル検査を実用化

佐久間:河野先生は、研究者としてRET融合遺伝子(*1)の発見で大きな成果を出されています。ゲノム分野では第一人者でいらっしゃる先生が、研究から現在の医療分野に入られて、苦労した点はありましたか?

河野:2012年にRET融合遺伝子が肺がんの一部にあることを発見した当時は、純粋な基礎研究者でした。RET阻害薬によるがん細胞抑制効果なども実証し、論文としては十分成り立つわけです。

研究者としては、論文を世に出した後は専門家にバトンタッチし、次の研究に進む道もあったと思います。私は国立がん研究センターに所属していたこともあり、LC-SCRUM-Japan(*2)による全国遺伝子スクリーニングの取り組みに参加しないかというお話をいただき、チャレンジすることに決めました。

研究とは違う制約の中で結果を出さなければいけない点にかなり苦労はしたのですが、逆に言えばそこに自分でチャレンジしたからこそ、後の遺伝子パネル検査の薬事承認につながった点は非常に良かったと思います。

*1:がん細胞の中で、細胞の成長や分化に関わるがん遺伝子(RET遺伝子)が他の遺伝子と融合することにより生じる遺伝子異常

*2:2013年に開始した、肺がんの患者さんに有効な治療薬を届けることを目的として、がんの遺伝子変化を調べる産学連携プロジェクト(現LC-SCRUM-Asia)

国立がん研究センター がんゲノム情報管理センター(C-CAT)センター長 河野 隆志氏

河野:ただし、遺伝子スクリーニング自体は検査会社が実施しますので、自分が手を動かすことはほとんどなく、研究者として新たなスキルが増えた実感はありませんでした。同検査を保険収載できたことは誇るべき成果ではありますが、基礎研究者として、寂しさを感じる部分もありました。

実はがん研究センターでも遺伝子パネル検査の開発に興味を持つ研究者はまだ多くなかったというのが正直なところです。佐久間さんは自らこの分野に関心を寄せてくれた珍しい方だと思います。

佐久間:当時、ゲノム医療分野の事業性調査のため、社内でタスクフォースを組んで活動していました。その一環として、遺伝子スクリーニング研究を開始された河野先生にお話を伺わせていただいたことを覚えています。

河野:何か新しいプロジェクトを始めるときには、プロジェクトに賛同し、一緒に取り組んでくれる最初の仲間。ファーストフォロワーを探すことが重要だと実感しています。ファーストフォロワーの方は、さらに仲間を呼んできてくれるんですよね。ですので、各領域でファーストフォロワーの人を見つけて、その人との関係を大事にすることが大切だと思います。

佐久間:当社はファーストフォロワーになれていましたか?

河野:もしかしたら、佐久間さんだけがフォロワーだったのかもしれません(笑)。ゲノム医療のプロジェクトを立ち上げるという強い使命感を持って、次のフォロワーを呼んできてくださったからこそ、ここまでプロジェクトを拡大できたのだと思います。

佐久間:河野先生やプロジェクトに関わる先生方が発信される情報が、良い刺激となり、ゲノム医療分野への関心や理解を促すきっかけになっていると感じます。

三井情報株式会社 ICTコア第三技術本部バイオヘルスケア技術部 プリンシパル 佐久間 朋寛

佐久間:私としては、プロジェクト立ち上げの黎明期から関わらせていただき、IT技術者として非常にチャレンジングで、とても良い機会を与えてもらったと考えています。

河野:遺伝子パネル検査を開発するうえで大変なのは、決して実験側のところではありません。変異を考慮して、擬陽性や偽陰性を減らすためにプログラムを改善していく部分が非常に大変なのです。三井情報さんが担当してくださった、アカデミアが作ったプログラムを医療用に活用できる確実なプログラムに書き変える点は、非常に苦労されたのではないかと思います。

当時、多くの検査会社は次世代シーケンサー(*3)の情報処理に精通していたわけではなく、かなり三井情報さんの助力は大きかったと思います。まさに本当に協業させていただいた形です。非常に感謝しておりますし、遺伝子パネル検査は今でも三井情報さんと一緒に改良を続けています。だんだん擬陽性や偽陰性が減り、正しい結果が出せるようになって、世界と同じ水準になってきていると思います。

*3:DNAやRNAの塩基配列を高速かつ大量に解読できる装置

日本での創薬を活性化し、がん治療の選択肢を広げたい

佐久間:C-CATが目指すビジョンや今後の展望について教えてください。

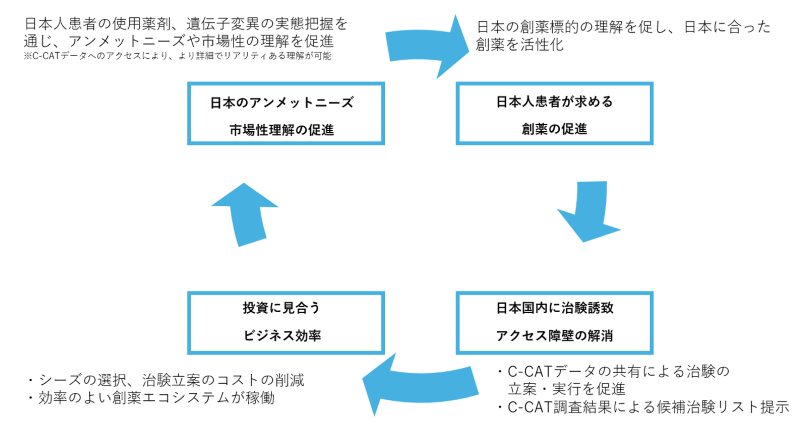

河野:遺伝子パネル検査はがん医療分野のごく一部という前提ですが、診療支援とデータの利活用が同時に動いている仕組みを活かし、C-CATのデータを、創薬を担う製薬企業やシーズを生み出すアカデミアに効果的に共有することで、日本での創薬活性化やドラッグラグ、ドラッグロスの解消に貢献したいと考えています。

佐久間:そのために乗り越えるべき課題はどんなところになるでしょうか?

河野:現状、治験への紹介が軌道に乗っているとは言えません。実際に、遺伝子パネル検査を受けた後、100%の患者さんが治療を受けているわけではありません。標準治療が終了した患者さんが、新しい治療を治験で受けられるようにすることが当初の目的でしたが、治療を受けた人の中でも治験に進んでいる患者さんは全体の17%にとどまっています。マッチした治験情報をお知らせしても治療に入れないケースはあるかもしれませんが、情報として見やすい形で提供できるよう、改善の余地があると思います。

佐久間:製薬企業からも、治験を積極的に受け入れるという情報を出していけると良いのかもしれませんね。

河野:そうですね。現状、製薬企業にもご協力をいただいてはいますが、よりC-CATと一緒に動けるような強化体制も整えていければと思います。そのためには、C-CATのデータをどのように活用いただけるのかを、製薬企業の方と考えていくような機会も増やしたいですね。

佐久間:新しい薬の開発に関しては、海外の製薬企業との関わりも重要だと思うのですがいかがですか?

河野:おっしゃる通り、超初期の創薬を担っている多くは欧米諸国のベンチャー企業です。すると日本支社がないんですよね。

海外へのデータ提供のあり方については、国の方針に沿って進められることになります。その中で、データ共有の重要性が認識されるようであれば、欧米諸国のベンチャー企業とも積極的に連携を図っていきたいと考えています。

佐久間:薬の開発の投資に見合う患者数を考えると、アジア地域のデータをC-CATのデータベースに組み込むことも視野に入ってくるのでしょうか。

河野:国ごとに法律やルールがあるので、C-CATのシステムをそのまま動かしていただくのは難しいかもしれませんが、日本や各国の政府が合意できれば、データを収集し、調査結果を作って病院側にお返しするまでのノウハウをシェアできると良いと思います。

積極的に人材交流することで、医療分野にイノベーションを

佐久間:最後に、情報系人材との連携・協働の現状と、どのような可能性や相乗効果があるかについて、お考えをお聞かせください。

河野:正直なところ、現状では医療現場と情報系人材の間には大きな溝があると感じています。それは、お互いの業務や課題を真に理解できていないからです。人材交流などを通じてお互いの業務を経験できれば、今以上の相乗効果が生み出せるのではないかと考えています。

医療側として働いてみると、医療データが活用できていない現状なども理解いただけるのではないでしょうか。多くの人が持っていない医療分野の知識や経験は大きなメリットになるに違いありません。

佐久間:IT技術がコモディティ化し、AIを使って誰でもプログラミングができるような時代において重要なのは、業務知識や経験だと私も思います。

河野:その結果として、お互いがWin-Winになるようなサービス開発やプロジェクトを実施していけると良いと思います。医療分野のリアルワールドデータは臨床の先生や医療スタッフが入力しているため、確実に負担が発生しているわけですから。

C-CAT向けにも情報を入力いただいていますが、病院側ではまた別のシステムに情報を入れて自分たちのデータベースを作る場合もあると考えています。C-CATに入力した100項目の情報を病院のシステムに取り込めるようにできると、現場のインセンティブにもつながるはずです。

佐久間:病院内でデータを活用いただくには、病院側にもIT技術者がいることが前提になりますね。

河野:だからこそ病院側も、情報系人材の必要性をもっと重視していけると良いですね。

河野:また、私としては日本が今後世界に勝てる分野は残念ながら多くないと考えています。医療に関しては、最先端の研究は欧米諸国で行われているものの、日本は国民皆保険で、全体としては世界一のレベルにあると思います。そうした分野のデータ関連の仕事は、群を抜いて将来有望ではないでしょうか。

佐久間:医療分野への貢献という意味で、やりがいも大きく感じられると思っています。実際、当社の他の部署の若手社員にC-CATのプロジェクトについて話すと、とても目をキラキラさせて聞いてくれるんです。

河野:それはわかる気がします。私も元は基礎研究者で、臨床現場に直接は貢献していないですが、さまざまな職種の方と協働しながら医療全体の発展に貢献できていると実感していますから。今後も三井情報さんをはじめ、多くの分野との交流を活発化し、相乗効果を生み出していけることを願っています。

三井情報グループは、三井情報グループと社会が共に持続的に成⻑するために、優先的に取り組む重要課題をマテリアリティとして特定します。本取組は、4つのマテリアリティの中でも特に「情報社会の『その先』をつくる」「ナレッジで豊かな明日(us&earth)をつくる」の実現に資する活動です。

コラム本文内に記載されている社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

本文および図表中では商標マークは明記していない場合があります。

当社の公式な発表・見解の発信は、当社ウェブサイト、プレスリリースなどで行っており、当社又は当社社員が本コラムで発信する情報は必ずしも当社の公式発表及び見解を表すものではありません。

また、本コラムのすべての内容は作成日時点でのものであり、予告なく変更される場合があります。