三井情報はこれまで、システムの設計・構築・運用といった受託型ビジネスを中心に、確かな技術力と誠実な対応力でお客様と向き合ってきました。

その蓄積は、三井情報の誇るべきナレッジであり、確かな強みです。

しかし近年、既存のビジネスモデルのままで、社会課題に本質的に応えられているのか

──そんな小さな違和感が、社内のあちこちで芽吹きはじめていました。

・技術は、誰のためにあるのか

・お客様の奥にある社会の現場を、どれだけ見据えているのか

・私たちは今、前に出て、問いを立てているのか

こうした問いの芽を持ち寄り、社外の異なる視点と交わることで、何かヒントが得られるのではないか。そんな思いから、私は「FUJI HACK 2025」への参加を決意しました。

本稿では、そこでの体験を「社会課題との接続」という視点から振り返り、共創における問いと迷いの価値について考えていきます。

イベント概要

- イベント名:FUJI HACK 2025 in 川崎

- 主催:富士通株式会社

- 日程:2025年6月19日(木)、6月30日(月)

- 会場:Fujitsu Uvance Kawasaki Tower

- URL:https://www.fujihack.com/Event-detail/MCRkfYsJh

FUJIHACK、全員でひとつのカタチ!

自分の違和感に、名前をつける

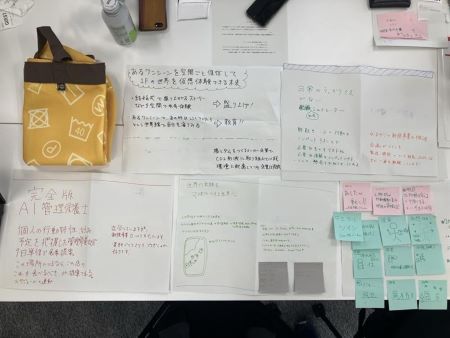

FUJI HACK 2025は、「地球まるごとデジタルツイン」をテーマに開催されたハッカソンイベントです。

さまざまな業種や立場の参加者が集い、社会課題をテーマに、実質10時間という限られた時間の中で、課題設定から仮説検証、そして提案までを一気に行うプログラムでした。

私が所属したチームは、初対面の5人によって構成されました。議論の序盤から目指したのは、“正解”を見つけることではなく、“違和感”を言葉にして共有することでした。

・「AIが最適解を提示する未来は、それで本当にいいのか?」

・「意思決定の“納得感”や“感情”が、どこかで失われていないか?」

それぞれが感じていたモヤモヤを率直に差し出す中で、チームに共通する“問い”が少しずつ立ち上がってきました。

その問いは、最初から明確なかたちをしていたわけではなく、むしろ曖昧なままでもよかったのです。

互いの違和感を重ね合うことで、問いは少しずつ言語化され、深まっていきました。

問いとは、はじめから明確である必要はありません。

その曖昧さを共有することこそが、共創のはじまりなのだと感じました。

迷いから生まれる未来予想図

問いと共感をかたちに変える

私たちのチームが向き合ったのは、AIが最適解を提示する社会において、「人はどう納得して選ぶのか?」という問いでした。

AIが最適と判断した選択肢をただ受け入れるだけの社会は、本当に豊かと言えるのだろうか。

迷わずに済む世界は、果たして幸せなのか。

そんな違和感を出発点に、私たちは対話を重ねていきました。

たどり着いた仮説は、「選ばなかった未来を可視化する」というアイデアです。

身体データや感情といった主観的な情報をもとに、AIの提示から外れた選択肢も同時に示す。

そうすることで、「選ぶ」という行為における“納得”や“感情”の意味を、改めて問い直そうとしました。

私たちは、デジタルツインという技術が持つ「複数の未来をシミュレーションできる力」に着目しました。

“選ばれなかった未来”にこそ、選ぶ側の感情や迷いが映し出されているのではないか。

だからこそ、そこに意味を見出せるのではないか――そんな仮説のもと、私たちはUXのかたちを描いていったのです。

想いを握り、未来に乾杯!

対話が問いを深め、意味を与える

この体験を通じて、私はあらためて気づかされました。

自分の考えを言葉にし、他者に伝えることの難しさ。

そして同時に、それがどれほど大切なことかということにも。

三井情報では、受託型のビジネス構造上、仕様に忠実であることが最も評価される一方で、

「なぜこれをやるのか」「どんな価値を届けるのか」といった問いを語る機会は、どうしても限られてしまう傾向があります。もちろん、設計や構築のプロセスでは、技術的な対話は数多くあります。

ですが、社会課題そのものに対する問いや仮説をチームで持ち寄り、ぶつけ合う経験は、実はそれほど多くないのではないでしょうか。

FUJI HACK 2025では、たった10時間の中で、自分の中にある問いを差し出し、仲間の問いを受け取り、そこにある意味を問い直しながら、少しずつ“かたち”にしていく――そんな体験を重ねました。

この対話の時間こそが、共創の原点だったのだと思います。

抽象化と具体化の狭間

抽象的な問いを、現実のかたちに落とし込むプロセスには、常に“迷い”がつきまといました。けれど今振り返ると、その迷いこそが、共創の本質だったのだと思います。

共創とは、正解を探すのではなく、納得をつくる営み。

誰かの問いに共感し、自分の違和感を差し出す――その小さな勇気が、チームを前に進めてくれました。

一方、三井情報の受託型開発の現場では、「なぜこの開発をするのか」という問いよりも、「何を、いつまでに、どう作るか」といった具体性が優先されがちです。

その結果、問いの背景に立ち戻ったり、深めたりする機会を見過ごしてしまうこともあります。

そして、私は現在イノベーション推進部に所属していますが、そこですら抽象的な問いに対して具体性が求められる場面が少なくありません。けれど、新規事業の出発点とは、言語かしきれない違和感や、あいまいな問いにあるのではないでしょうか。

もし、最初から具体性ばかりを求めすぎると、発想の広がりや問いの可能性を狭めてしまい、本質的な価値の芽を摘んでしまう可能性もあるのです。

ときには、問いのかたちで意図を伝え、あえて“余白”を残す。

それは、正解を与えるためではなく、考える力を引き出すための工夫です。そうした余地を日々の業務や対話に意識的に設けていくことが、受託の枠を越えて共創を育てる、小さな一歩になるのではないでしょうか。

共創が動き出す瞬間!

技術から、“つながり”へ

三井情報は、技術に強みを持つ会社です。

だからこそ、その技術がいつの間にか“目的”になってしまわないように、常に「誰のために、どんな関係の中で使うのか」という視点を持ち続ける必要があると感じています。

「誰と、どんな関係で使うか」――。

技術が社会課題に対して本当の意味で価値を発揮するためには、相手の立場で考え、共に悩み、共に前に進む姿勢が欠かせません。どんな立場であっても、“使う相手”と向き合う意識は共通して大切な視点だと感じています。

現場に向き合い、課題に耳を傾けること。

それこそが、私たち三井情報が次のステージに進むための、新たな原動力になるのだと、FUJI HACK 2025の共創体験を通じて確信しました。

「迷いは価値になる」――イノベーションの本質

私たちは、迷いながらも問い続ける中で、ひとつの言葉にたどり着きました。

それが、「迷いは価値になる」という言葉です。

限られた時間の中で答えを出そうとするなかで、チームの誰もが不安や疑問を抱えていました。

けれど、それでも対話を止めず、お互いの違和感を投げ合い続けたからこそ、最後に得られた“納得”がありました。

日々の業務において、私たちはどうしても効率や再現性を重視しがちです。

もちろん、それは組織にとって重要な価値です。

しかし、これからのイノベーションに必要なのは、迷いを受け入れ、その中にある意味を見出し、そして、誰かと共にかたちにしていくことなのではないでしょうか。

“迷い”とは、まだ見ぬ問いの前触れであり、イノベーションの原点なのかもしれません。

迷いは、価値になる!

一歩前に出て、共創を文化に

私たちが掲げている「社会課題起点の事業創出」は、まさにこうした共創のプロセスの先にあります。

それは、「請ける」から「共につくる」への転換であり、

「技術を持っている」から「技術をともに活かす」への進化です。

問いを持ち、対話し、行動する――その積み重ねが、誰にでもイノベーションへの扉をひらくのです。そして今、私たちに求められているのは、その扉を、自らの手で開こうとする勇気なのかもしれません。

迷ってもいい。未完成でもいい。迷いを抱えたままでも。

大切なのは、自分の中の違和感に気づき、それを誰かと共有し、そして一歩、前に出てみること。三井情報がこれまで培ってきたナレッジを、これからの未来にどう活かしていくのか。

その視座を胸に、私たちはこれからも、問いと迷いを携えながら、共創の一歩を踏み出していきます。

そして、2025年。

私たちは、次なる価値創造に向けて動き出しています。

それは、「眠ったままの非構造化データを、生きたナレッジに変える」という挑戦。

まだコンセプト段階ではありますが、確かな一歩として、すでに歩みはじめています。

問いを、かたちにする力は、誰もが持っています。

あなたの“迷い”が、次の“問い”のはじまりになるかもしれません。

FUJIHACKトップページ:https://www.fujihack.com/

共創の瞬間を一枚に

前川

イノベーション推進部 第二技術室

官公庁向けのITコンサルタントとして従事後、2024年度新設のイノベーション推進部へ異動。現在は、自社技術を活かした共創・実証により、新規事業や社会課題解決型の価値創出を推進中。

三井情報グループは、三井情報グループと社会が共に持続的に成⻑するために、優先的に取り組む重要課題をマテリアリティとして特定します。本取組は、4つのマテリアリティの中でも特に「情報社会の『その先』をつくる」「ナレッジで豊かな明日(us&earth)をつくる」の実現に資する活動です。

コラム本文内に記載されている社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

本文および図表中では商標マークは明記していない場合があります。

当社の公式な発表・見解の発信は、当社ウェブサイト、プレスリリースなどで行っており、当社又は当社社員が本コラムで発信する情報は必ずしも当社の公式発表及び見解を表すものではありません。

また、本コラムのすべての内容は作成日時点でのものであり、予告なく変更される場合があります。