Wi-Fi 6 の OFDMAとは

Wi-Fi 6が市場に登場してから約3年が経過し、企業向けやコンシューマ向けの対応機種が数多く登場しています。

すでにWi-Fi 6のアクセスポイントを導入して当たり前のように使っている方も多いと思いますが、機能や効果を気にしながら利用している方は少ないかもしれません。

Wi-Fi 6には様々な機能があり、知らず知らずのうちにその恩恵を受けています。

その機能については過去のMKIナレッジで紹介していますので良ければご覧ください。

「Wi-Fi 6をご存知ですか – 前編 –」: /knowledge/column66_1.html

「Wi-Fi 6をご存知ですか – 後編 –」: /knowledge/column66_2.html

Wi-Fi 6には高密度環境でもパフォーマンスを維持できると言われているOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access/直交周波数分割多元接続)が採用されています。4G(LTE)でも実装されている技術です。OFDMAには前身となるOFDMが存在し、どちらもデータを電波に乗せて送信するための変調方式です。

OFDMは、データ量の大小に関わらず1ユーザに20MHzの帯域幅を使用するため効率的ではありませんでした。

改良されたOFDMAでは20MHzを分割して約2MHzを最小単位(RU:Resource Unit)とします。分割した異なる周波数を利用して同時に9ユーザが通信可能になりました。

※Wi-Fi 6の最大周波数幅である160MHzであれば最大74ユーザでの同時通信が可能です。

OFDMとOFDMAの比較

OFDMとOFDMAの同時通信のイメージ

例えば、橙色の荷物を運ぶ際、OFDMでは1台のトラックに異なる色の荷物を混載できないため前のトラックに空きがあっても最後のトラックに積載しなければならなかったわけですが、OFDMAでは最初のトラックに混載することが可能になります。その結果、待たずに荷物を届けることができるのです。

OFDMAの登場で効率的な通信が可能になったことはイメージして頂けましたか。

OFDMAを利用することで、パケットを効率的(遅延軽減)に送信することができる効果があるように考えられますが、実際にスマートフォン等を使って効果を実感するのは難しいものです。

そこで今回はWi-Fi 6対応の測定機を用いてOFDMAの検証を行い、効果を確認していきたいと思います。

Wi-Fi 6検証環境には何が必要なの?

OFDMAは複数宛先への同時通信を可能とするものであるため、その効果を検証するには、数十台のデバイスを使用する必要性があります。ただし、実際に検証する場合には以下の課題がありました。

【機材準備】多数の端末を調達し、セットアップする手間

【試験時間】設定や操作に時間を要する

【可 視 化 】OFDMA動作状況が確認出来ない

【情報整理】効果の定量的な評価が難しい

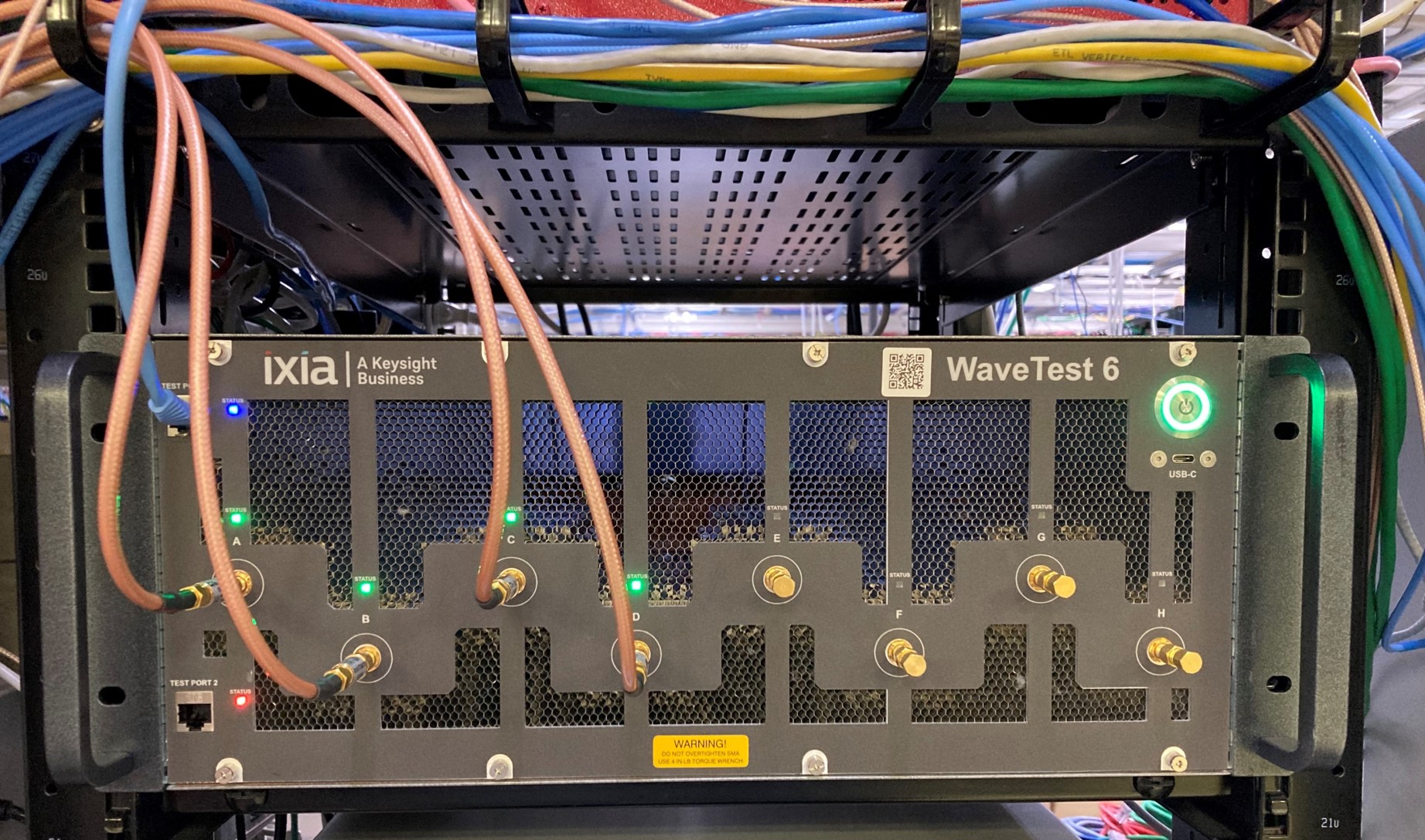

上記の課題を解決するために、キーサイト・テクノロジー株式会社のWaveTest 6(無線LANクライアントシミュレータ)を使用しました。WaveTest 6はWi-Fi 端末やトラフィックを疑似的に生成することができ、複数端末を模擬した多端末試験が可能です。

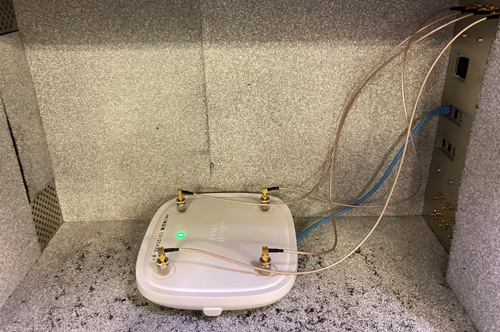

この検証環境ではアクセスポイントと測定機を直接結線して、更にシールドBOX内で測定することにより他のアクセスポイントからの電波影響を抑えます。

アクセスポイント

WaveTest 6

OFDMA検証機器

下の図のように、クライアントとサーバーをWaveTest 6で疑似的に生成します。

アクセスポイントは、シスコシステムズ合同会社のCatalyst 9120-AXE を使用しました。

OFDMA検証構成

どんな場面を想定した検証?

今回の検証では企業の大会議室をイメージしています。

大会議室には大人数が集まり、それぞれの端末にWEB会議システムで発表者の画面が共有されます。(これがメインとなるトラフィック)

それ以外にも、打ち合わせ中に調べものをする人や、ファイルのダウンロードをする人など様々なトラフィックが生じています。(これが背景トラフィック)

このようなシチュエーションを想定し、トラフィック条件を定めました。

音声や動画トラフィックを模擬してOFDMAの効果を確認する「測定端末グループ」、その他大勢が利用するトラフィックを模擬した「背景トラフィックグループ」の2つのグループを用意します。

そのトラフィックが流れているなか、OFDMA無効(SU「Single User」:1端末ごとの通信)と、OFDMA有効(MU「Multi User」:複数端末が同時通信)で通信遅延の違いを確認します。

試験設定

- 使用機器

コントローラ : Catalyst 9800-CL

アクセスポイント: Catalyst 9120-AXE - 端末(WaveTest 6で模擬)

測定端末グループ :16 Client , MCS 9 , 1ストリーム

背景トラフィックグループ : 64 Client , MCS 9 , 1ストリーム トラフィックパターン

測定端末グループ:

-Voice ストリーム(Total) packet size: 310byte,Frame rate:800fps,

-Video ストリーム(Total) packet size: 1368byte, Bit rate:39.5Mbps背景トラフィックグループ

トラフィック量: 10Mbps~100Mbps

-Short packet ストリーム packet size:256byte , 総トラフィック量の20%

-Medium packet ストリーム packet size:512byte , 総トラフィック量の50%

-Long packet ストリーム packet size:1518byte , 総トラフィック量の30%

気になる結果は!?

OFDMA OFF vs. ON 遅延比較結果

- OFDMA無効状態

- 背景トラフィック10~40Mbpsでは徐々に遅延が増加。

- 背景トラフィック100Mbpsでは遅延が大幅に増加。

- 背景トラフィック10~40Mbpsでは徐々に遅延が増加。

遅延100msecの状態が継続するとWEB会議にも大きく影響することが予測できます。

- OFDMA有効状態

- 背景トラフィックが増加しても、緩やかな遅延増加。

- 背景トラフィック100Mbpsでも遅延は大幅に増加しない。

結果として、背景トラフィックが増加する環境においてはOFDMAの遅延軽減効果が確認できました。

本当にOFDMAが動いているの?

OFDMAが動作しているかを知りたい場合、2つの確認方法があります。

① アクセスポイントで状態を確認する

アクセスポイントでは、以下のようにOFDMA Packetカウンタを確認することができます。

アクセスポイント OFDMA動作状況表示結果

② パケットキャプチャで確認する

無線空間のパケットキャプチャでは、以下のように表示されます。

赤枠のフィールドを見ると、同時刻に複数の端末が通信していることが確認できます。(Time列とC.ID(クライアントID)列)

橙枠のフィールドでは、どのサイズのRU(Resource Unit)が使用されているかを示しています。

OFDMAのPacket Capture

最後に

一定量の背景トラフィックがある環境においてはOFDMAの遅延軽減効果が確認できました。OFDMAを利用した効率的な通信が今回の検証で実証出来たかと思います。

ただし、違う機種、あるいは他のメーカーのアクセスポイントを利用した場合、効果のバラツキがありました。どのような条件でOFDMAが動作し、その効果がどれくらいあるのかは利用するアクセスポイントによって異なると考えられます。

こうしたアクセスポイントの性能差について確認するためには、OFDMAの動作や効果を可視化出来るような検証が重要です。

三井情報では今後も検証を実施し、そこで実証された効果や技術情報を皆様に向けて発信していきます。

またWi-Fiに関する技術・知見を活かして、より良い提案や導入ができるよう努めてまいりますので、導入を検討される場合は是非ご相談ください。

最後に、三井情報がWaveTest 6を導入してOFDMAの効果を実証した今回の取組みは、キーサイト・テクノロジー株式会社のグローバル事例でも紹介されていますので、こちらもご覧ください。 ※ 2022年5月27日 日本語版事例リンクを追加。

導入事例(英語版):「Winning in Wi-Fi 6 with WaveTest 6」(Mitsui Knowledge Industry Co., Ltd.)

https://www.keysight.com/us/en/assets/7122-1035/case-studies/Winning-in-Wi-Fi-6-with-WaveTest-6.pdf

導入事例(日本語版):「新規Wi-Fi 6市場を獲得」(三井情報株式会社)

https://www.keysight.com/jp/ja/assets/7122-1035/case-studies/Winning-in-Wi-Fi-6-with-WaveTest-6.pdf

関連ページ

おすすめコラム:

Wi-Fi 6をご存知ですか - 前編 -

Wi-Fi 6をご存知ですか - 後編 -

合戸隼太、丸岡良寿

次世代基盤第一技術部 第一技術室

無線LAN製品の技術支援業務に従事。

コラム本文内に記載されている社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

本文および図表中では商標マークは明記していない場合があります。

当社の公式な発表・見解の発信は、当社ウェブサイト、プレスリリースなどで行っており、当社又は当社社員が本コラムで発信する情報は必ずしも当社の公式発表及び見解を表すものではありません。

また、本コラムのすべての内容は作成日時点でのものであり、予告なく変更される場合があります。