Vol.3 プロスポーツクラブがファンエンゲージメントを高めるためのコミュニケーション設計〜クラブのコミュニケーションコストを最小化〜

はじめに

プロスポーツにおいて、スタジアム・アリーナでの観戦者数を増加させることはすべてのクラブでの共通課題です。ほとんどのクラブが観戦者数を増やすためにメールマガジンと複数の公式SNSを駆使したデジタルマーケティングを実施してます。一部のクラブでは公式アプリの活用が始まっていますが、同時に公式アプリをクローズした経験があるクラブも少なくありません。

三井情報では、公式アプリを使いこなしているクラブの特徴のひとつに、お客様とのコミュニケーション設計が上手く、ツールの使い分けができていると考えています。今回のMKIナレッジでは、スポーツクラブのためのコミュニケーション設計についてご説明します。

マーケティング担当者が直面する3つの課題

クラブは、広報活動のために公式HP、会員向けメルマガ、公式SNSを中心としたデジタルマーケティングを展開しています。特に公式SNSについては、Twitter、Instagram、Facebook、YouTube、LINE、TikTokの6大SNSをすべて活用しているクラブもあり、積極的に活用されています。

しかし、公式SNSのフォロワー数が増えても、実際にスタジアム・アリーナへ来場するお客様がそれほど増えないという課題を感じているクラブスタッフの方もいるかもしれません。そこでこの背景について整理してみたいと思います。

①SNSのユーザー属性とアルゴリズムの理解

スポーツ分野に限らず、SNSを有効活用するためにはそれぞれのSNSのユーザー属性とアルゴリズムを理解して利用する必要があります。海外クラブがツアーで来日する際のSNS活用は非常に上手く、“Twitterのタイムラインがほぼその海外クラブの話題で埋め尽くされた”という経験がある方も多いのではないでしょうか(私もその一人です)。必ずしも、クラブの情報をSNSに投稿することで、お客様に情報が伝わる訳ではないと実感する出来事でした。将来的に、お客様に自クラブの情報を表示するための競合はお客様のフォロー先すべてと考えるほうが良いかもしれません。

②リーグ共通IDからどのサービスに誘導するか

スポーツカテゴリーによっては、リーグがリーグ共通IDを提供し、クラブのファン層拡大の支援を実施しているケースがあります。そこから取得できるデータはクラブにとって非常に大きな財産で、そのデータを積極活用することを求めている方も少なくありません。一方で、新たな課題としてリーグ共通ID等に登録していただいたお客様に対して、クラブとしてどのようにコミュニケーションを取っていけばよいか(例:メールを送信したお客様にどうすれば来場していただけるのか)と悩むケースも出てきました。

③重要な情報が埋もれてしまうリスクをどのように回避するか

スポーツクラブでは、定期的に発信する情報と突発的に発信する情報が混在しています。公式HP、メルマガ、公式SNSのいずれも、基本的にお客様ご自身で情報を得る媒体です。そのため、情報発信の頻度が高いスポーツ分野では、自然と情報が埋もれやすい傾向にあります(例えば、チケット発売情報を発信した後、選手移籍情報を発信してしまうと、最新情報が上書きされてしまうなど。)。

また、重要な情報だからと言ってすべてのツールで情報を発信しようとすると、クラブスタッフの負荷が高まります。即時性を考慮してTwitterのみに情報発信を限定すると、見逃されてしまう可能性があり、クラブスタッフはお客様へ情報が届いているのかを常に気にする必要性が出てきました。

コミュニケーション設計〜観戦回数×活用ツールを定義する〜

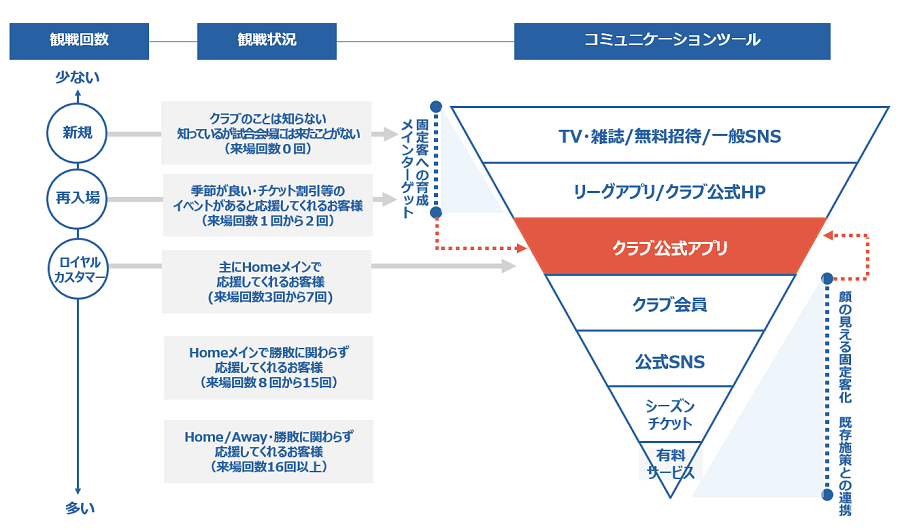

3つの課題を踏まえ、クラブがコミュニケーションコストを下げるためには、どのツールを使用してどのような顧客にコミュニケーションを取るかを整理することが重要です。目的を明確化せずにツールを導入したために、クラブスタッフの負荷が減らないというケースは少なくないと思います。ツールの導入で逆に業務負荷が増えてしまったとならないために、観戦回数別に活用するツール定義しておくことが重要です。図の例を使用して、コミュニケーション設計について説明します。

三井情報ではコミュニケーション設計を実施する際に、来場回数ごとに5種類程度のセグメントに分けて、その後にそれぞれのセグメントに対して、現在活用しているコミュニケーションツールを割り当てていきます。

来場回数0回のお客様には、テレビ放送や無料招待で『チーム自体』を知ってもらう。来場回数1回から2回のお客様にはリーグアプリやクラブ公式HPで情報発信。3回から7回のお客様にはクラブ公式アプリや会員メルマガ、8回から15回のお客様には公式SNSといった形です。

観戦回数が少ないお客様向けに公式アプリを活用する理由

公式SNSと公式アプリをどのセグメントに割り当てるのかは意見が分かれる部分ですが、三井情報ではライト層(来場回数が1~2回)向けのコミュニケーションツールとして公式アプリを割り当てています。この理由には3つあります。

①ライト層とコア層は欲しい情報が異なる

クラブスタッフの方を含む、観戦回数の多いお客様にとっては当たり前のことでも、ライト層のお客様にとっては良くわからないことがあります。無料招待券をご利用頂いたお客様にアンケートを実施したところ、駐車場に入ることができずご家族は観戦できたが自身は観戦できなかったので「もう行かないと思う」という回答がありました。アンケート回答を確認していくとその方のスタジアム到着時間は15~30分前であったことが分かりました。スタジアム観戦に慣れている方でも、駐車場を予約していない限り15~30分前に車で来場することはないと思いますが、観戦回数が少ない方にとっては先に言ってほしかった内容となるでしょう。こうしたケースは少なくありません。

②クラブ最大のコアサポーターはクラブスタッフ

観戦回数の少ないお客様向けには公式アプリ、観戦回数の多いお客様向けには公式SNSを活用、と整理することで、公式SNSで発信する情報はコアファンが喜ぶ情報の割合を増やすといった戦略を取れるようになります。コアサポーターの気持ちが一番わかるのは、試合会場で常にチームと一緒に戦っているクラブスタッフの方です。クラブ内で、こうした整理ができると公式SNSの運用がやりやすくなります。

③情報発信のスケジュール化で業務負荷を軽減

公式アプリをライト層向けのコミュニケーションツールとして位置付けることで、発信する情報が整理され、マーケティングのプランニングがしやすくなり、予約配信ができるようになります。三井情報では、予約配信できる状態を作ることがクラブのコミュニケーションコストを減らすために非常に重要と考えています。クラブスタッフの方はスケジュール外の仕事が入ることも多く、手作業での情報発信の場合、場合によっては配信忘れや空き時間で連続して配信する必要があるといった課題が発生してしまいます。しかし、情報発信をスケジュール化することで、こうした課題を回避できるようになります。

まとめ

満席率が高い熱量のあるスタジアム空間を作り出すためには、ライト層のファンを増やしていく必要があるというのは各クラブの共通の理解だと思います。コミュニケーション設計を実施することで、マーケティング施策を「とにかくやれる人がなんとかやっていく状況」から脱却し、効率的なスキームを確立していく時期に来ていると考えているクラブの方が多いと感じています。

三井情報では、こうした課題を解決する一つの手段としてファンエンゲージメントプラットフォームを開発しています。今回のMKIナレッジがライト層のお客様を増やしていくための取り組みとしてご参考になれば幸いです。

関連ページ

おすすめコラム:

見落とされているニーズ”を発見し、これまでになかった商品を企画する

データマネジメントについて

関連ソリューション:

スポーツチーム向けファンエンゲージメント支援サービス

久利生

産業DX営業部 営業室

2017年から企業のデジタルトランスフォーメーション案件を担当し、20件以上のプロジェクトに参画。

AIを活用した需要予測、電力分野での故障予兆検知、消費財メーカーの商品開発やマーケティングに関わるデータ分析のプロジェクト等を経験。

現在は、サッカー、バスケットボール、ラグビー等のプロスポーツクラブ向けにライト層のお客様を増やすためのファンエンゲージメントプラットフォームの開発とデータを活用したコミュニケーション設計等のコンサルティング業務に従事。

コラム本文内に記載されている社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。 本文および図表中では商標マークは明記していない場合があります。 当社の公式な発表・見解の発信は、当社ウェブサイト、プレスリリースなどで行っており、当社又は当社社員が本コラムで発信する情報は必ずしも当社の公式発表及び見解を表すものではありません。 また、本コラムのすべての内容は作成日時点でのものであり、予告なく変更される場合があります。