2025年5月16日に開催された「SONiC Workshop Japan 2025」にて登壇する機会をいただきました。

本稿では、当日の発表内容や現地の雰囲気についてご紹介します。

そもそもSONiCとは

SONiC(Software for Open Networking in the Cloud)は、オープンソースのネットワークOS(Network Operating System)で、主にデータセンターやエッジネットワーク向けに活用されています。複数ベンダーのスイッチで動作可能なため、ベンダーロックインの回避や構成の自由度が向上する点が特徴です。

しかしながら、Github上でソースコードが公開されており、誰でも自由に使用可能である一方で、一般的な商用スイッチとは公式サポートが異なることや日本語による情報がまだまだ少ないといった課題もあります。

SONiC Workshop Japan 2025の概要

・参加人数:200人弱(会場100人、オンライン90人)

・イベントURL:https://sonic.connpass.com/event/345182/

「SONiC Workshop Japan」は、SONiCの導入や開発に関わる多様なメンバーが集い、実践的な知見や課題解決の経験を共有する貴重なイベントです。

SONiCの導入・開発に携わる方はもちろん、今後触れてみたいと考えている方も含め、誰でも参加できる開かれた場となっています。今回、昨年に続き2回目の開催となりました。

また、User Groupというコミュニティ主導で開催されていることもあり、現場の苦労話や遭遇した課題を如何にして解決したか等の実経験を交えた発表も行われていました。また、ビジネス上ではなかなか聞きづらい「本音」の質疑応答が交わされたり、大手企業様やメーカ様などの登壇も多くあることからそれぞれの視点で発表・共有される情報、 ナレッジなど魅力的な要素となっております。

会場レポート ~イベントの空気感と心に残ったセッションたち~

昨年と同様に、落ち着いた雰囲気の広い会場で開催されました。

SONiC Foundationからのビデオレターから始まり、各社様あるいはメーカ様からの取り組みや参考事例、ナレッジ紹介など様々な発表がありました。お話される方は上手に本音や冗談を交えることで、会場から「ふふ」と笑いがこぼれる場面もあり、終始和やかな雰囲気で進行していました。

オンライン配信を停止して行われる質疑応答枠では、「(SONiCは)実際のところどうですか?」、「次も(SONiCを)使いたいですか?」などの、ビジネス上では中々聞くことができない、でも多くの方が知りたいであろう質問なども飛び出し、面白く、また共感を得ることができました。

また、登壇者はSONiCを取り扱っている方や、日頃から研究されている方など幅広く、発表内容も多岐にわたっていました。印象的だった発表の一部を以下に紹介します。

・生成AIを活用したナレッジ収集方法を紹介し、SONiCに対する門戸を広げる様な話を披露していたこと

・ (個人的に)今一つ理解の難しいホワイボックススイッチのSAI(Switch Abstraction Interface:スイッチ抽象化インターフェース)の詳細な解説

・オープンソースというメリットを最大限に生かし不具合原因を特定しメモリアドレスを直接書き換えることで解決した事例

初心者から上級者までそれぞれの立場で”刺さる”発表があったことは間違いありません。

三井情報の取組み事例 ~AI基盤商用サービスにおけるSONiC活用~

登壇の題材は、当社が提供している製薬AI基盤となります。

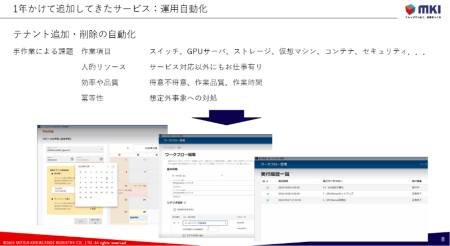

昨年も同じ題材で登壇させていただきましたが、そこから1年が経過し、その間に追加構築したMultiNode GPUのための新ネットワークの説明と構築時のトラブル、そして運用自動化について発表を行いました。

少し運用自動化についてお話させていただきます。運用自動化そのものは特にひねった要素は無く、よくある理由とそれを解決したいということで実施、実装しました。ただ、ネットワークだけではなく、GPUサーバやそれを取り巻く機器を含めた自動化のため計画から実現まで多少は時間を要しました。時間を要した分、期待通りの効果を発揮してくれましたが、それ以上に嬉しかったこととして”冪等性(べきとうせい)”の担保というものがありました。冪等性とは、同じ操作を何度繰り返しても結果が変わらない性質のことで、障害時の復旧や再実行において特に重要な考え方です。

自動化も結局は人間が作ったモノなので、プログラムのミスや想定していなかった入力値など、どうしても不具合が発生してしまうことがあります。当社の環境でも実際にいくつかの不具合に直面しました。しかし、プログラムによる処理は常に同一の条件で同じ結果を出力するため、エラー発生箇所の特定が容易であり、必要最小限のリソースで修正対応を行うことができました。

大きなシステムあるいは多くの機器が関わるほど、この冪等性にありがたさが出てくるようです。

この自動化を通して、多くの方が冪等性について言及している理由が分かった次第です。

最後に

SONiC Workshop Japanは参加者同士が本音で会話が出来るイベントとなります。上述の通り、様々な視点でのナレッジを得ることができ、「また実際のところどうですか?」といったお話もあり、会社や立場・役割を超えて楽しく過ごすことができました。

この様な場に登壇する機会をいただいたことに改めて感謝を申し上げます。

三井情報はこれからもナレッジを蓄え発信していけるように取り組んで参ります。

SONiCやオープンソースネットワークの導入、またAIインフラ基盤の構築・運用にご興味のある方は、ぜひお気軽に三井情報までご相談ください。

芹田

イノベーション推進部 第二技術室

主にL2/L3スイッチを取り扱うネットワークの設計、検証、構築等に従事

三井情報グループは、三井情報グループと社会が共に持続的に成⻑するために、優先的に取り組む重要課題をマテリアリティとして特定します。本取組は、4つのマテリアリティの中でも特に「情報社会の『その先』をつくる」「ナレッジで豊かな明日(us&earth)をつくる」の実現に資する活動です。

コラム本文内に記載されている社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

本文および図表中では商標マークは明記していない場合があります。

当社の公式な発表・見解の発信は、当社ウェブサイト、プレスリリースなどで行っており、当社又は当社社員が本コラムで発信する情報は必ずしも当社の公式発表及び見解を表すものではありません。

また、本コラムのすべての内容は作成日時点でのものであり、予告なく変更される場合があります。