ある日のこと

私は普段プロジェクトマネージャーとして、お客様にServiceNow(※)という製品の導入支援を行っています。

三井情報にはデジタル戦略推進部という、社内のITシステムの戦略立案を行っている組織があるのですが、ある日その組織の部長からこんなことを言われました。

部長:『社内に600くらいの申請書があるんだけど、それをServiceNowに統一してくれない?』

私:『600?! 5年くらいかかってもいいなら…』

部長:『来年度までによろしく!』

私:『そ、そ、そんな~(泣)』

こうして、無謀とも思えるプロジェクトが始まったのでした。

※ServiceNow:業務の標準化・自動化をコンセプトに、ヒト、モノ、カネの情報を単一のデータベース上に統合管理するように設計されたITサービスマネジメント クラウドサービス(/lp/servicenow/index.html#about)

困っていた~

社内には多数の申請書があるのですが、申請書によって申請方法が様々でした。

例えば紙で申請するもの、メールにExcelの申請書を添付して申請するもの、Webシステムから申請するものなどがあり、申請者がどこから申請すればいいのかがわかりにくいという問題がありました。実際、私も使いづらいと日々感じていますし、周りからも『何をどこから申請したらいいのかわからない!』という声が聞こえていました。

プロジェクトやってみた~

ペーパーレスプロジェクトという名前ではありますが、文字通り紙を無くすだけではありません。先に述べたように様々な申請方法がある申請書を、全てServiceNowというシステムに統一してユーザの利便性を向上し、モチベーションアップ・生産性向上・業務品質向上を目指すというのがこのプロジェクトのゴールです。

ServiceNowは既に導入されていて、元々一部の申請に利用されていたのですが、それを大幅に拡張する形です。

プロジェクトでやりたいことはシンプルですが、その先には様々な苦労が待ち構えていました…。

開発費用を抑えてみた~

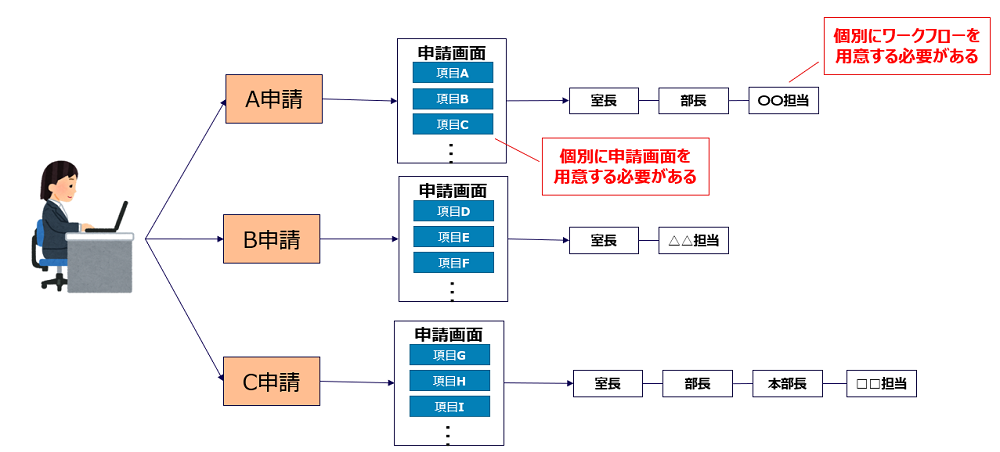

まず問題となったのは開発費用です。申請ワークフローを作るには申請したい内容を入力するための“申請画面”と、申請から最終承認までの一連の流れを制御する“ワークフロー”を作る必要あります。

対象の申請書が600あるので、全てを正攻法で開発しようとすると600の申請画面と600のワークフローを作成する必要があります。その場合、非常に長いプロジェクト期間と多額の開発費用がかかります。

このようなイメージです。

『600個の画面とワークフローを1つ1つ作っていったら来年度までには絶対終わらないし開発費用もとんでもないことになる。汎用的に使える何かを考えなければ。共通化、共通化…』

そこで思いついたのが以下の方法です。

まず、申請画面は“件名”や“本文”といった、どの申請でも使えるような項目のみ用意します。そして、各申請書独自の項目については、Excel等に記入し、申請時にServiceNowに添付してもらうという方法です。これにより申請画面を統一することができます。

次にワークフローです。申請書毎に異なるワークフローを共通化するため、具体的な承認者は設定せず承認者1~10までの“箱”を用意しておくのみとし、申請時に、申請の種類に合わせて承認者が自動セットされる仕組みとしました。これによりワークフローについても共通化できる構想ができました。

このように共通の申請画面、共通のワークフローを使用する申請画面を“汎用申請”と名付けました。

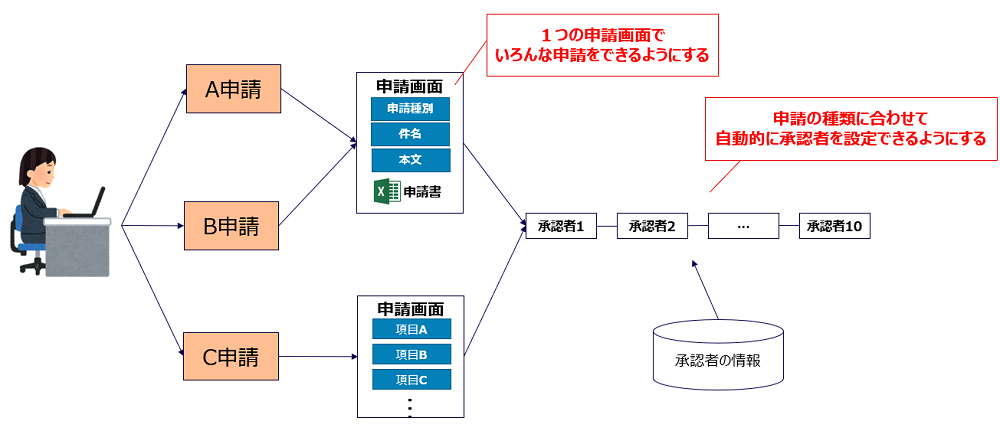

『ただ、この方法だと申請データを格納するのがデータベースではなくExcelのセル内になっちゃうからデータ分析とかが難しいな…』

通常の申請画面で入力された申請データはServiceNowのデータベースに格納されるので、抽出や分析が容易にできるのですが、汎用申請の場合は申請データがExcel等の添付ファイル内に記載されているため、データの抽出や分析が困難という問題点がありました。そこで、

『ほとんどの申請書は承認されたらそれで終わりのはず。ただし、申請データを使う必要があるものは個別に申請画面を作ろう。』

全てを汎用申請とするわけではなく、よく使われる申請書であり、かつ申請データを集計してデータ分析を行う場合や申請データを抽出して後続の処理で取り扱う必要がある申請書については汎用申請ではなく個別の申請画面を開発することとしました。

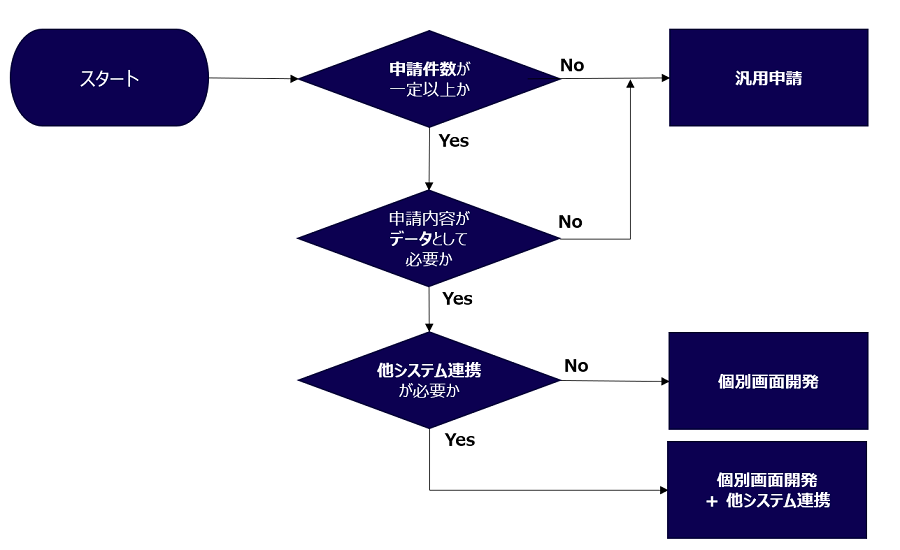

大まかな判断基準としては次の通りとなります。

申請書の仕分けをしてみた~

これまでの話をまとめると個々の申請書は大きく分けて“汎用申請”か“個別の画面開発”のいずれかで開発することとなります。これを機械的に振り分けようと思ったのですが、

『申請書の一覧の情報では機械的に割り振りできなくないか?しかも、似たような名前の申請書があったり、今は使われてなさそうな申請書の名前があったりするぞ…』

そのため機械的な振り分けはやめて、汎用申請で問題ないか、個別の画面開発をしたほうがよさそうか、システム化不要か(重複・廃止等)を1件ずつ目視で判断することにしました。対象が約600件もあったため、時間短縮を図り1件当たり約1分目安で議論することとしました。それでも10時間ほどの時間を要しました。地道な仕事で大変でしたが、結果的には精度の高い振り分けを行うことができました。

ワークフローを多機能にしてみた~

『共通ワークフローは全ての申請画面で使うことになる。いろんなケースに対応できるようにしないとな…』

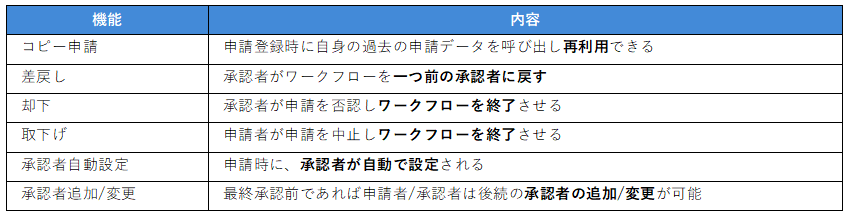

“共通ワークフロー”は全ての申請画面で使用するため、様々な機能を実装しました。よく使われる“差戻し”や“取下げ”のほか、申請者の利便性向上のため過去の申請を再利用できる“コピー申請”にも対応しました。

また、承認ルートは申請書ごとに事前定義しますが、『この申請はこの人を承認者に追加したい!』といった要望にも対応できるように、ワークフローの途中で承認者の追加や変更ができるようにしています。

そのほか、“共通ワークフロー”では以下機能を備えることにしました。

いろんな人とコミュニケーションとってみた~

このプロジェクトが特殊で、かつ一番大変だったことがステークホルダー(※)の多さです。お客様とプロジェクトを進める際は、主にお客様側の窓口となる情シス担当者とコミュニケーションをとりながら進めていきます。今回は社内のプロジェクトということもあり、人事部・総務部・経理部など、全部で15部署の担当者と直接調整しながらシステム化を進めてきました。人数にすると30人以上です。その他、プロジェクトメンバーなども含めるとステークホルダーは40人を超えてきます。この大勢のメンバーとコミュニケーションをとりながらプロジェクトを進める必要があったというところが想像以上に大変でしたが、その一方で普段あまり関わることのない人たちとコミュニケーションがとれたこと、社内の各部署の業務を知ることができたのは良い経験となりました。

※利害関係者のこと。今回の場合はプロジェクトの関係者を指す。

やったぜ!

このプロジェクトは2022年12月現在まだ続いていますが、第1弾として2022年10月に汎用申請と一部の個別申請画面のリリースが完了しました。

大きな山場は無事に乗り越えたという状況ですが、ここまでを振り返ると成功の秘訣は次の通りと感じています。

① 方法論ではなくビジョン(プロジェクトのゴール)を重視する

② プロトタイプ(試作品)で完成イメージについてユーザと早期に合意形成する

③ 社内の関係部署と密な関係を築く=ONE TEAM

残りの個別申請画面は2023年1月、2023年4月に順次リリースする予定です。無事に完遂できることを願っています。

最後に、三井情報ではServiceNowを短期間、低コストで導入することができるeasy500というサービスを提供しています。このeasy500の機能の中に、今回のプロジェクトの目玉である汎用申請の仕組みが備わっています。現在社内の対象の申請書をシステム化したいという要望などありましたらお力になれると思いますのでお気軽にお問い合わせください!

関連ページ

おすすめコラム:

Boxの電子サインサービス - Box Sign

多言語AI通訳Wordlyでボーダーレスな会議を

基幹システムのいま・これから

関連ソリューション:

ServiceNowとは?

関連リリース:

三井情報、ServiceNowを500万円で構築する「easy500」プランの提供を開始

髙澤

ITマネジメント技術部 第一技術室

現在、ServiceNowの提案・導入支援に従事

コラム本文内に記載されている社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。 本文および図表中では商標マークは明記していない場合があります。 当社の公式な発表・見解の発信は、当社ウェブサイト、プレスリリースなどで行っており、当社又は当社社員が本コラムで発信する情報は必ずしも当社の公式発表及び見解を表すものではありません。 また、本コラムのすべての内容は作成日時点でのものであり、予告なく変更される場合があります。