コロナ禍に求められる人材ケア ~「従業員エンゲージメント」の時代へ~

新型コロナウイルス感染拡大により、人と人との接触を減らすことが求められる中、リモートワークは企業活動において不可欠な手段となりました。一方、“顔の見えない環境”では、従業員のモチベーションや心身の健康状態の変化を適時に把握し、マネジメントすることの難しさが浮き彫りとなっています。

目下、日本経済の課題は労働人口減少の長期化に伴う「人材不足」ですが、これを補う為、「育児/介護と仕事の両立」や「生産性の向上」等の高いハードルを「働き方改革」で乗り越えようとしています。全国約4,800万人※1の会社員を取り巻く環境が激変するパラダイムシフトの時期にコロナ禍が重なり、一部の業種では雇用調整が求められる等、将来への不安やストレスは増すばかりです。

こうした状況下において、従業員の心身のケアやモチベーションの維持は企業にとって重大な課題となり、その解決の鍵となるのは「従業員エンゲージメント」であると私たちは考えます。「エンゲージメント」は、組織やブランドへの共感・信頼等の意味で用いられますが、中でも従業員エンゲージメントは企業と従業員の間の信頼関係を指し、従業員の自発的な貢献意欲に繋がるものです。最近では従業員の能力を最大限発揮できる働きがいある環境を提供することで、「従業員エンゲージメント」の向上に取り組む企業も増えてきました。

一方、企業と顧客との間の信頼関係である「顧客エンゲージメント」は、EC※2等の普及によりかつてのアナログ的なマーケティング手法から飛躍的なDX(デジタルトランスフォーメーション)を遂げ、特にコロナ禍ではその存在価値が高まりました。では、「従業員エンゲージメント」はどうでしょうか?従前の様に上司が部下の様子を注意深く観察・指導するといったアナログ的な手段はコロナ禍では十分に機能しません。今こそデジタル技術による変革が迫られているのです!

※1 「2017年版中小企業白書」(中小企業庁)(https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H29/PDF/h29_pdf_mokujityuuGaiyou.pdf)をもとに三井情報にて算出。

※2 Eコマース(電子商取引)の略。商品やサービスをインターネット上で売買するビジネスモデル。

「言葉」とは裏腹の「心の声」 ~音声病態分析の共同研究~

2015年の労働安全衛生法の改正により、労働者が常時50人以上いる事業場でのストレス検査が義務化されましたが、同分野の専門家達に筆者が伺った話によれば、一般大手企業の全従業員のうち1割前後はメンタル面の不調を抱えているものの、実際にカウンセリングを受診する人はその中の1割前後しかいないそうです。一人当りの休職・離職に伴うコストは対象となる従業員の年収によっても異なりますが、仮に年収500万円の場合は1,525.2万円、年収700万円の場合は2,125.2万円※3と言う試算もありますので、経営的にもこれは大きなリスクです。しかも、ストレス検査は年一回しか実施されない場合が多く、メンタルヘルス不調者が重症化するタイミングで検査されるとは限りません。また、アンケート方式なので回答に時間がかかり、主観的に回答するので恣意的な回答結果も含まれがちです。身体の異常は各種デジタル医療機器により客観的に計測できますが、“人の心”の客観的・効率的な計測は容易ではありません。

三井情報は、デジタル技術によって人の声から心の状態を客観的に解析・可視化する“音声病態分析技術”と出会ったことをきっかけに、その医学的・技術的検証を進める為、2014年9月より東京大学大学院医学系研究科に設置された「音声病態分析学講座」※4に協力し、同学との共同研究※5を重ねてきました。

「声帯」は副交感神経系である反回神経(迷走神経)の支配を受けています。ストレスが加わると交感神経と副交感神経のバランスが崩れ、声に変化が現れます。例えばプレゼン等で緊張すると声が上ずったりするのは、この反回神経の働きによるものです。これは「不随意反応」と呼ばれる“自分の意思では制御できない反応”であり、嘘偽りのない“心の声”=「本音」です。逆に、人が発する“言葉”や声の大きさ等は「随意」に制御することも可能です。また、ストレスが加わると人の感情に変化が現れます。人が発する声の周波数の変動パターン等から、前述の「不随意反応」を中心に解析することで数種の感情の割合と興奮度合いを測定する音声感情認識技術が生まれました。この原理を更に発展させ、ストレスの程度を測定できるようになったというのが、この「音声病態分析」の凄いところです。現在では、うつ病やその他の疾患の検知も可能になっています。

東京大学における音声病態分析学の研究

資料提供:東京大学大学院 工学系研究科 バイオエンジニアリング専攻 音声病態分析工学 特任教授 徳野慎一

近年、画像や音声により感情認識する類似商材も市場に出回っていますが、画像解析の場合、30秒程度の計測時間を要します。音声病態分析の場合、わずか6つの言葉を発するだけ(筆者の場合、10秒程度)で計測が完了します。また、感情だけでなく病態まで分析する音声分析技術においては、2020年7月時点で、学術論文:33本(プロシーディングス含む)、学会発表:117回、分担執筆含む著書:9編という豊富な研究実績(三井情報研究員の論文・講演を含む)を誇るのは、この東大の音声病態分析のみです。

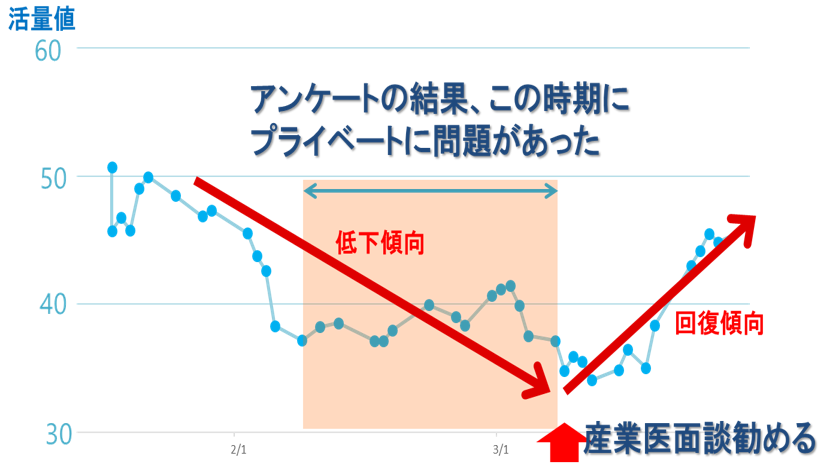

この分析技術では、メンタルの健康状態を「元気圧」と「心の活量値」という2つの指標で可視化します。「元気圧」は、音声を計測した時点でのメンタルの状態を示す数値で、高いほどより元気な状態、低ければ元気の度合いが弱い状態を示します。「心の活量値」は過去2週間分の元気圧の移動平均値とばらつきから計算されます。これを時系列に記録することでメンタル状態の長期的変化を確認し易くなり、医学的検証・分析に資するデータとなります。例えば、2016年12月~翌年3月にかけて実施した社内PoCにて社内テストユーザの「心の活量値」を分析した結果、適切に介入が必要な人を検知することができました。

産業衛生への導入

データ提供:東京大学、国際自殺予防学会2016で使用

資料提供:東京大学大学院 工学系研究科 バイオエンジニアリング専攻 音声病態分析工学 特任教授 徳野慎一

7th Asia Pacific Regional Conference of the International Association for Suicide Prevention

※3 株式会社保健同人社が開発したメンタルヘルスコスト・シミュレーションモデル「MOSIMO」を用いて、メンタルヘルス不調による休職者が発生した場合(年収500万円/700万円の従業員1名が1年間休職した場合)の企業の損失コストを、2020年8月に三井情報が試算した結果。

※4 2020年度より同講座は工学系研究科バイオエンジニアリング専攻に移管され「音声病態分析工学講座」と改名。

※5 東京大学との共同研究において、三井情報は、国内外の研究協力機関とセキュアに分析データを交換する共同研究情報基盤の構築・運用や、得意とする音声系技術の応用等を含む周辺技術の高度化、産業衛生分野等におけるビジネス化の可能性等に関する共同研究を重ねてきた。

社内PoCで見えてきたコロナ禍における社員のメンタル状態

コロナ禍が本格化し始めた2020年3月下旬から7月下旬にわたり、音声病態分析技術を搭載したスマホアプリによるPoCを三井情報グループ内のテストユーザ132名に対して実施しました。東京大学大学院「音声病態分析工学講座」の徳野慎一特任教授の助言を受けて三井情報で独自開発中のアラートロジックで、「心の活量値」の変化パターン等を分類することによって、メンタルヘルス不調の可能性があり得る従業員18名を検出しました。実際に不調なのか、どんな状態なのか等については現在検証中ですが、毎年義務的に実施されるストレス検査(三井情報では例年11月頃に実施)だけでは検出できないメンタルヘルス不調者を、タイムリー且つ効率的に早期発見・サポートできるのではないかと期待しています。

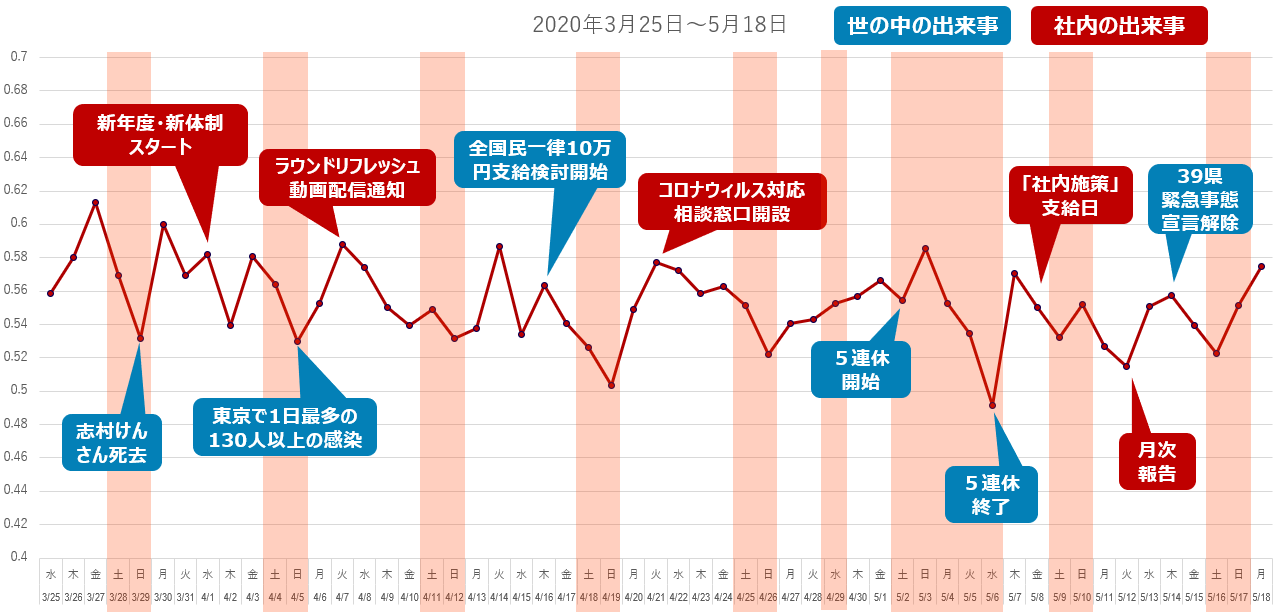

また、計測期間中の全テストユーザの「元気圧」の平均値※6と各種外部データを分析したところ、モチベーションや生産性の向上に効果的な従業員エンゲージメント施策立案に資する興味深い結果が見えてきました。

元気圧(ユーザ平均)の推移と社内外の主な出来事(1) n=132(対象:期間中に計測した全ユーザ)

当期間における傾向分析:多くのユーザの元気圧は「5連休の開始」「収入増」等により上昇し、「5連休の終了」「コロナへの恐怖」等により下降する傾向が見受けられる。

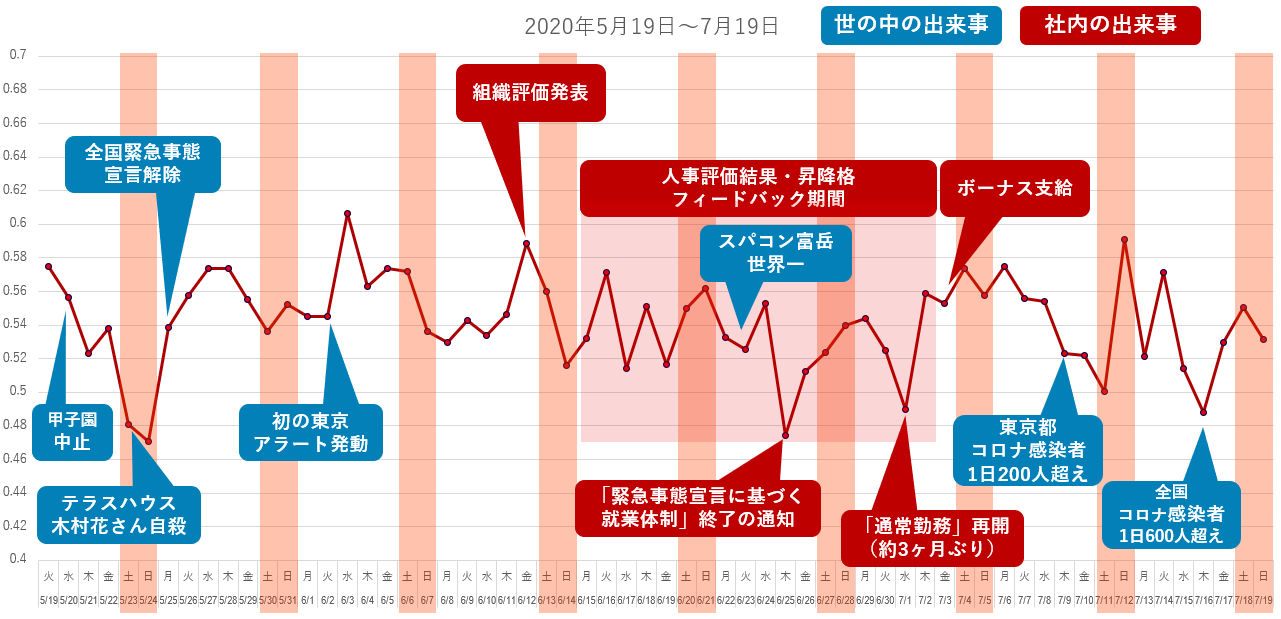

元気圧(ユーザ平均)の推移と社内外の主な出来事(2) n=132(対象:期間中に計測した全ユーザ)

当期間における傾向分析:多くのユーザの元気圧は「組織評価発表」「ボーナス支給」等により上昇し、「通常勤務再開」「コロナへの失望」等により下降する傾向が見受けられる。

この期間に起きた社内外の出来事と「元気圧」の関連性を確認しました。社外での出来事(一般報道されたニュース等)では、「コロナ感染者数●人超え」「志村けんさん死去」「甲子園中止」等、“コロナ感染拡大への恐怖や失望”に関する出来事が話題となった時期に「元気圧」が急落し、「緊急事態宣言解除」の時期に上昇しています。この結果から、コロナがテストユーザの心理に大きな影響を与えたことが分かります。また、社内での出来事(社内連絡・通知等)では、「緊急事態宣言解除に基づく就業体制終了」や「通常勤務再開(テレワークではなく原則出社)」の方針が発表された時期に「元気圧」が急落しています。以上の社内外の出来事から、コロナが完全終息する前に原則出社となることへの心理的不安を抱く人が多かったこと等が推察されます。

一方、「全国一律10万円支給」「ボーナス支給」等、“収入増”に関連する出来事があった時期に、「元気圧」が大きく上昇…全く現金なものです。また、5月中旬に実施した暫定分析では気象(気温、気圧、湿度、日照時間等)や経済指標(日経平均、為替相場等)と「元気圧」との相関係数を試算したところ、一部の経済指標と元気圧に相関関係がある可能性が見受けられたため、現在精査中です。

これらのことから、音声病態分析技術を用いて従業員のメンタル状態を分析することで、従業員が普段、上司や人事部門等には直接言葉にしない“本音”を把握し得るものと考えます。従って、本PoCのテストユーザの本音に合致する従業員エンゲージメント施策は、「コロナ対策」「就業体制」「収入増に繋がる経済的施策」等におけるインセンティブ付与ではないかと推察することができます。(但し、今回の分析で使用した外部データは限られており、仮に、勤怠関連データ等を使用できれば、他のインセンティブ要素も見つかる可能性は十分あります。)

※6 ここではメンタルヘルス不調者検出等の医学的検証を目的としておらず、社内外の出来事があった時点でのテストユーザの心の状態の変化を各種外部データと比較する主旨の分析であった為、「元気圧」を用いた。

“共創”が未来を変える! ~音声病態分析技術の将来展望~

三井情報はこの音声病態分析技術を用いて、今この時代に求められる、従業員の「心の声」に耳を傾け一人一人のウェルネスと働きがいを高めるソリューションおよび、冒頭で触れた従業員エンゲージメントのDX実現を目指します。

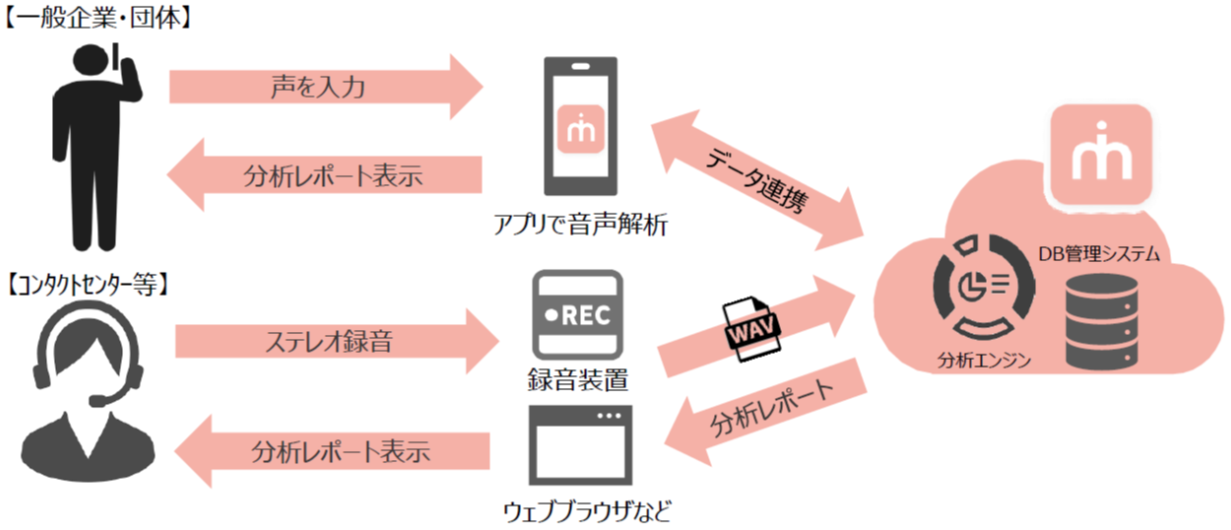

コロナ禍をきっかけにアフターデジタル化※7が進むと、大手企業では従業員エンゲージメントのDXがニューノーマルとなり、数年で市場が形成されていくものと思われます。三井情報が得意とする音声技術基盤の利用顧客(コンタクトセンター等)に向けたカスタマイズや、インカムマイク等を用いて接客中の音声をCRM※8に記録するシステムと組み合わせたソリューション等、応用分野は多岐にわたります。

こうした取り組みの実現には良きパートナーとの新たな価値の“共創”が欠かせません。三井情報の新たな挑戦にご関心を持たれた方、是非一度ディスカッションしてみませんか?

アイコン画像提供:PST株式会社

スマホアプリや通話録音装置を介した音声病態分析ソリューションの例

通録データのクラウド共有×各種ソリューション連携(案)

※7 データ化できないオフライン行動がなくなる概念。身の回りのリアル(オフライン)が完全にデジタル(オンライン)に包含された世界。

※8 Customer Relationship Managementの略。顧客と良好な関係を構築する為の営業マネジメント手法。

【掲載内容に関するお詫びと訂正(2020/10/16)】

本コラムの掲載内容に誤りがございましたのでお詫びして訂正いたします。

『「言葉」とは裏腹の「心の声」 ~音声病態分析の共同研究~』の章内

(誤)2012年9月より東京大学大学院医学系研究科に設置された「音声病態分析学講座」※4に協力し

(正)2014年9月より東京大学大学院医学系研究科に設置された「音声病態分析学講座」※4に協力し

関連ページ

おすすめコラム:

成長する音声認識

「音声基盤のクラウド化」 にみる業務変革・働き方改革

関連ソリューション:

顧客管理・営業支援|Salesforce

法人向けファイル共有基盤:Box

<執筆者>

丸山 智規

先進・共創事業グループ デジタルトランスフォーメーションセンター

DX推進部 エンゲージメント推進室

現在、研究機関やパートナー企業等との先進共創分野開拓に資する新事業開発及び関連コンサルテーション業務に従事

<執筆協力>

技術企画グループ 技術統括本部 R&D部 研究開発室:宮崎

先進・共創事業グループ デジタルトランスフォーメーションセンター DX推進部

コンサルティング室:大内、川嶋、久保

エンゲージメント推進室:下山

コラム本文内に記載されている社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

本文および図表中では商標マークは明記していない場合があります。

当社の公式な発表・見解の発信は、当社ウェブサイト、プレスリリースなどで行っており、当社又は当社社員が本コラムで発信する情報は必ずしも当社の公式発表及び見解を表すものではありません。

また、本コラムのすべての内容は作成日時点でのものであり、予告なく変更される場合があります。