はじめに

【ローカル5Gのキホン】第4回はローカル5Gの機器構成について説明していきます。

本コラムでは、現在ローカル5Gの主流となっているSA(Stand Alone)方式※に絞って解説します。

※4Gのレガシー設備を併用せずに5G機器のみで構成される5GネットワークのことをSA(Stand Alone)方式と呼びます。

これまでの【ローカル5Gのキホン】は以下よりご覧ください。

【ローカル5Gのキホン】第1回 ローカル5Gとは何か? | 2023/12/22 | MKI (三井情報株式会社)

【ローカル5Gのキホン】第2回 ローカル5Gの特徴と導入メリット | 2024/01/16 | MKI (三井情報株式会社)

【ローカル5Gのキホン】第3回 ローカル5Gの周波数割り当て | 2024/03/14 | MKI (三井情報株式会社)

ローカル5Gの機器構成

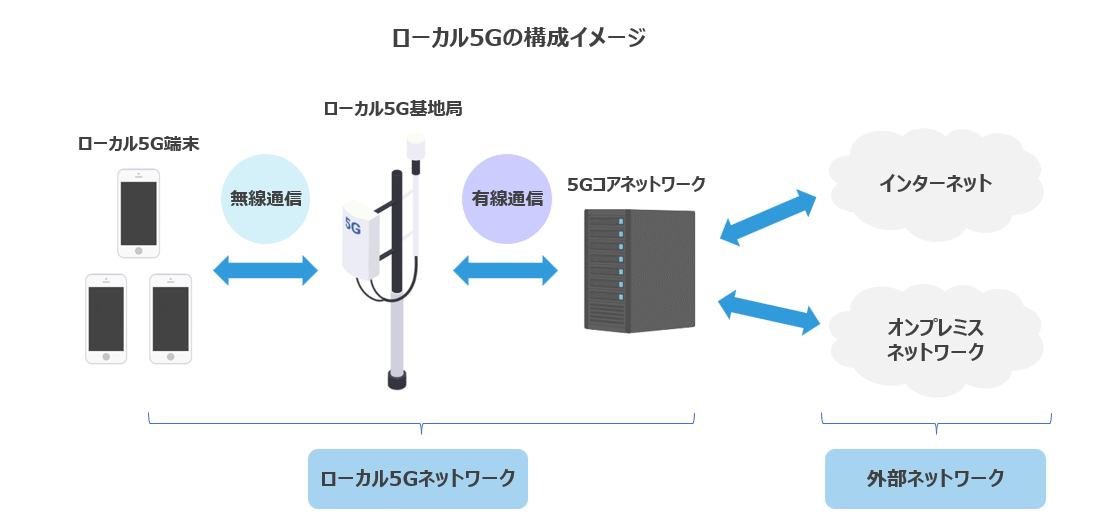

まずは大まかな構成イメージについて説明します。ローカル5Gのネットワークは、端末と基地局が無線通信する区間と、基地局と5Gコアネットワーク(以下5Gコア)が有線通信する区間の二つで構成されます。5Gコアはデータ通信のゲートウェイ機能を持っているため、ローカル5Gの外部ネットワークと通信する際は、必ず5Gコアを経由することになります。

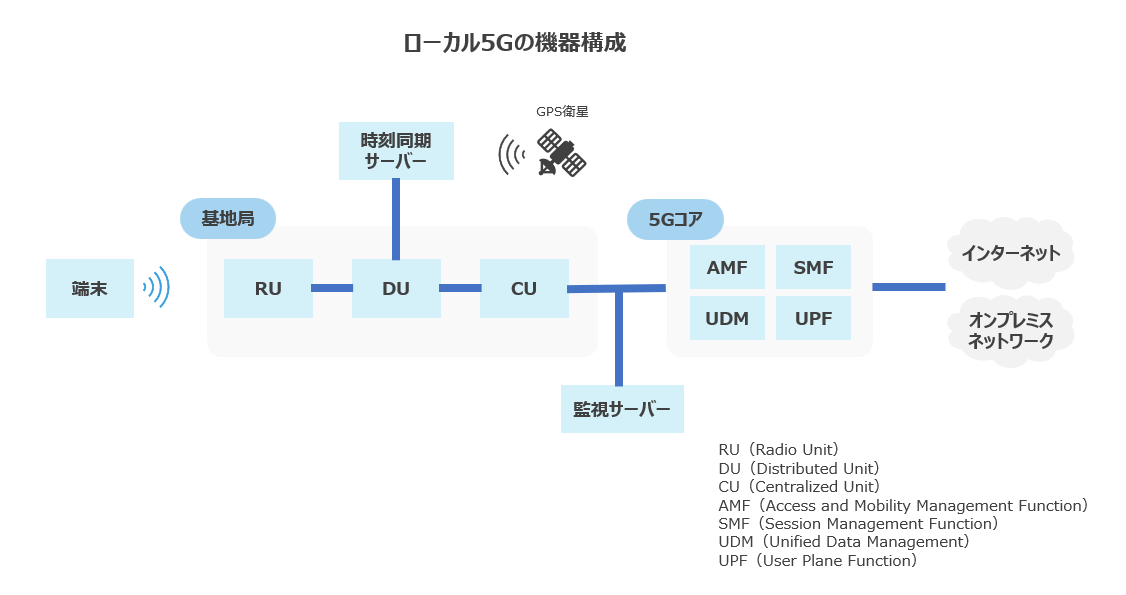

もう少し詳細に機器構成を見てみます。製品が採用するアーキテクチャーに依りますが、ローカル5G基地局はRU(Radio Unit)、DU(Distributed Unit)、CU(Centralized Unit)の3つの構成要素から成る形態が主流になっています。各基地局は機能を分割しており、アンテナを搭載し電波発射するのはRU、データを無線信号に変換するのはDU、無線リソースの制御を行い5Gコアと通信するのは上位に位置するCUとなっています。

また、ローカル5G基地局の動作に必要なものとして、特に屋内で稼働させる際、時刻同期用のサーバーが必要となる場合があります。こちらについては高精度な時刻同期の仕組みが必要で詳細に説明します。

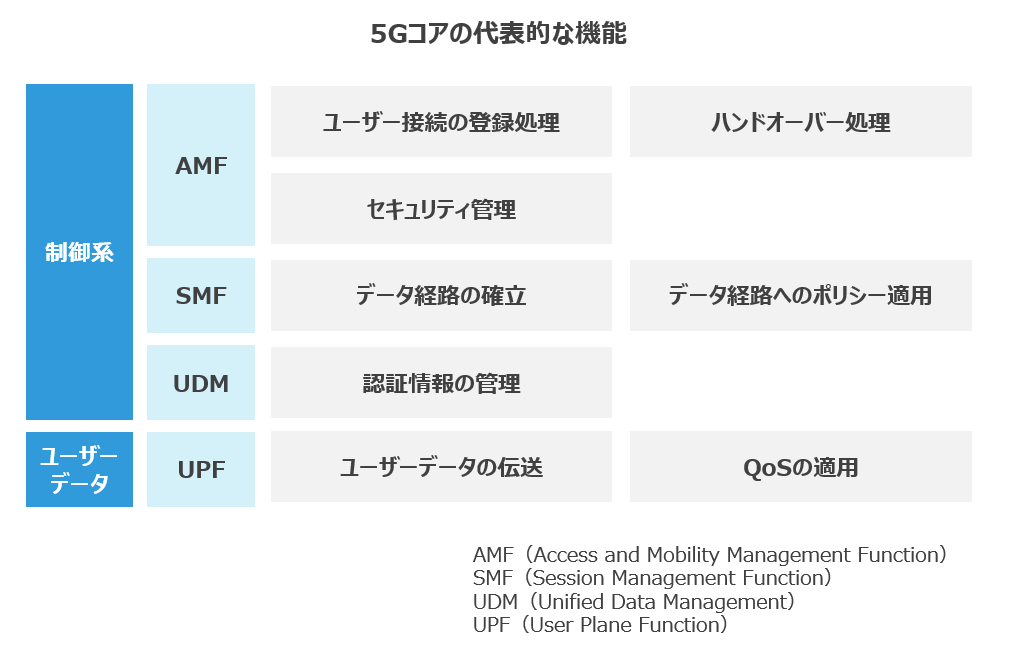

5Gコアは、複数の機能の集合体となっています。図には主な機能のみを載せていますが、実際にはこの他にも規格上、多くの機能が定義されています。5Gコアは仮想化されたソフトウェアとして提供されることが一般的で、オンプレ型やクラウド型など様々な利用形態があります。こちらについては オンプレ型とクラウド型で何が違う?で詳細に説明します。

ローカル5G端末

どんな端末が使える?

ローカル5Gで使える5G端末の要件については、【ローカル5Gのキホン】第1回で説明した通り、ローカル5Gの周波数に対応し、認証を取得している必要があります。

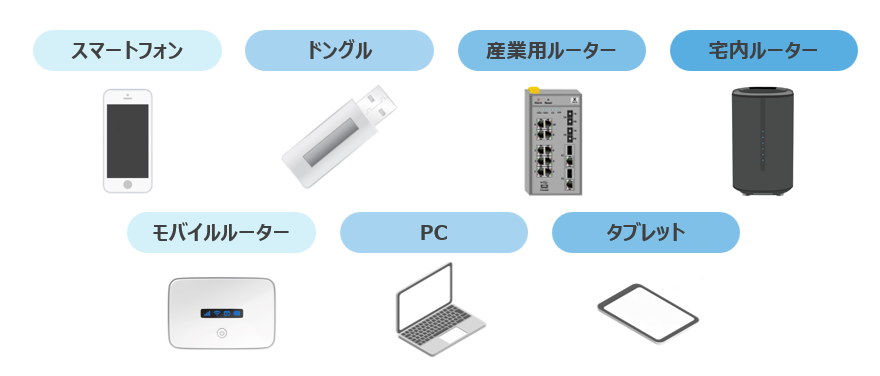

本コラム記載時点では、46機種以上のローカル5G対応端末が市場で手に入るようです(弊社調べ)。一般的にイメージしやすいスマートフォン型だけではなく、屋外環境でも使用可能な産業用ルーターなど、対応端末の種類が増えてきています。

SIM認証が必要

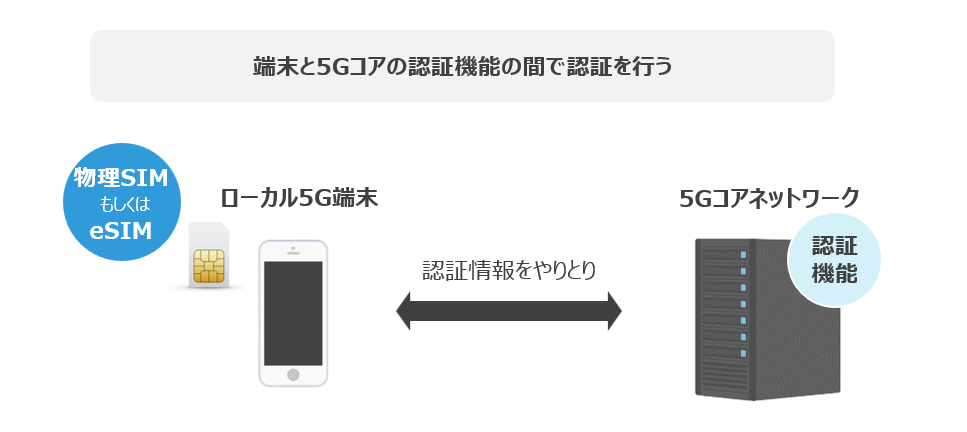

ローカル5Gでは、ユーザーの認証にSIM(Subscriber Identity Module)を利用します。ローカル5G端末の初回接続時に、5Gコアの認証機能がSIMから受け取った鍵情報をもとに認証を行います。なお、このSIMカードを用いた認証の仕組みは、携帯通信キャリアの4G/5G通信サービスで使用されているものと同じになっています。

SIMの提供形態には、物理的なカード形状をとるものと、電子的にSIMの機能をもたせるものがあります。後者はeSIM(embedded Subscriber Identity Module)と呼ばれ、カード交換の手間がなく、管理面やセキュリティ面などでメリットがあります。ローカル5Gベンダーに依りますが、ローカル5GにおいてもeSIMを利用することが可能です。

ローカル5G基地局

基地局の分散型・一体型とは?

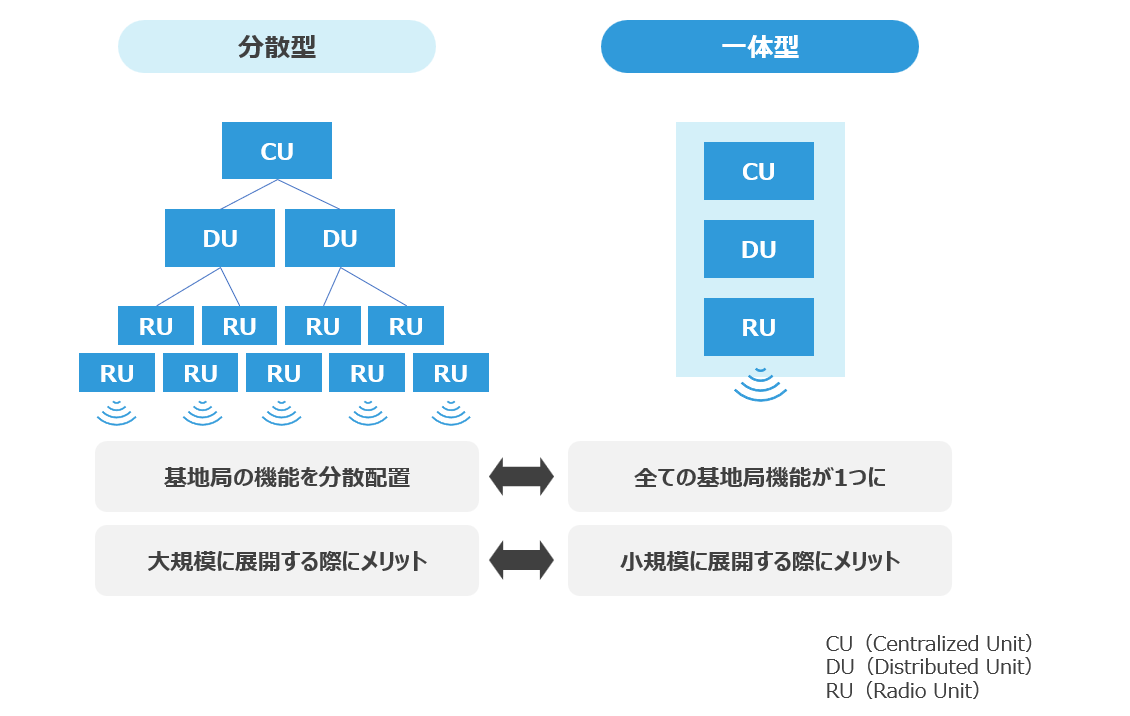

5Gでは複数のベンダーの機器を組み合わせる「マルチベンダー化」を目指しており、基地局を構成する機器が異なるメーカーのものであってもやりとりを可能とする仕様が標準化されました。標準化された仕様に則り、RU/DU/CUに分かれた形で基地局を構成するのが一般的になっています。この形態を分散型と呼ぶ一方で、RU/DU/CUを1つの筐体で動作するようにした製品が一体型と呼ばれています。

分散型はDUやCUを集約できるため、多数のアンテナを配置する際にRUのみを追加することでコスト効率よく展開できるメリットがあり、携帯通信キャリアのような比較的規模の大きなネットワークに向いていると言えます。一方、一体型はハードウェアを集約できるため、安価で取り扱い易く、小規模のネットワークの場合にメリットがあります。また、5G利活用型社会デザイン推進コンソーシアム(https://www.5g-sdc.jp/)もローカル5G普及への鍵として一体型基地局の提供ベンダー拡大を挙げているため、今後ローカル5Gの市場では、一体型の製品が多く導入されることが考えられます。

高精度な時刻同期の仕組みが必要

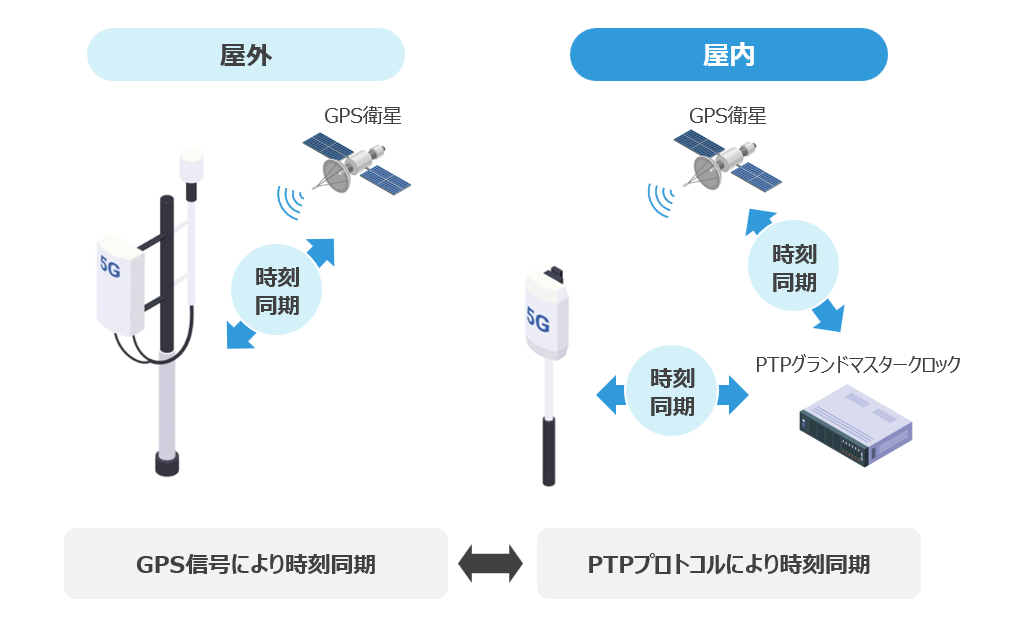

ローカル5G基地局では、TDD(Time Division Duplex)という時間単位で上り通信/下り通信を切り替える方式を利用します。そのため、一般的にネットワークを介した時刻同期に使われているNTP(Network Time Protocol)よりも精度の高い時刻同期が必要となっています。

具体的には、屋外であればGPS衛星から取得した時刻情報を用いて直接同期します。また、屋内であればGPS衛星から取得した時刻情報をもとにPTP(Precision Time Protocol)と呼ばれるプロトコルを用いて同期します。PTPによる時刻情報の配信を行う場合は、PTPグランドマスタークロックと呼ばれるサーバーが必要になります。

5Gコアネットワーク

5Gコアネットワークは何をするのか?

5Gコアには様々な機能があります。本コラムでは代表的な機能のみを上図に記載しています。例えばAMF(Access and Mobility Management Function)は端末がローカル5Gネットワークに接続した際にネットワークへの登録処理を行います。また、その過程でUDM(Unified Data Management)と連携し、ユーザーの認証を実施しています。一方、実際のユーザーからのデータはUPF(User Plane Function)を介してローカル5Gの外部ネットワークに伝送されます。

オンプレ型とクラウド型で何が違う?

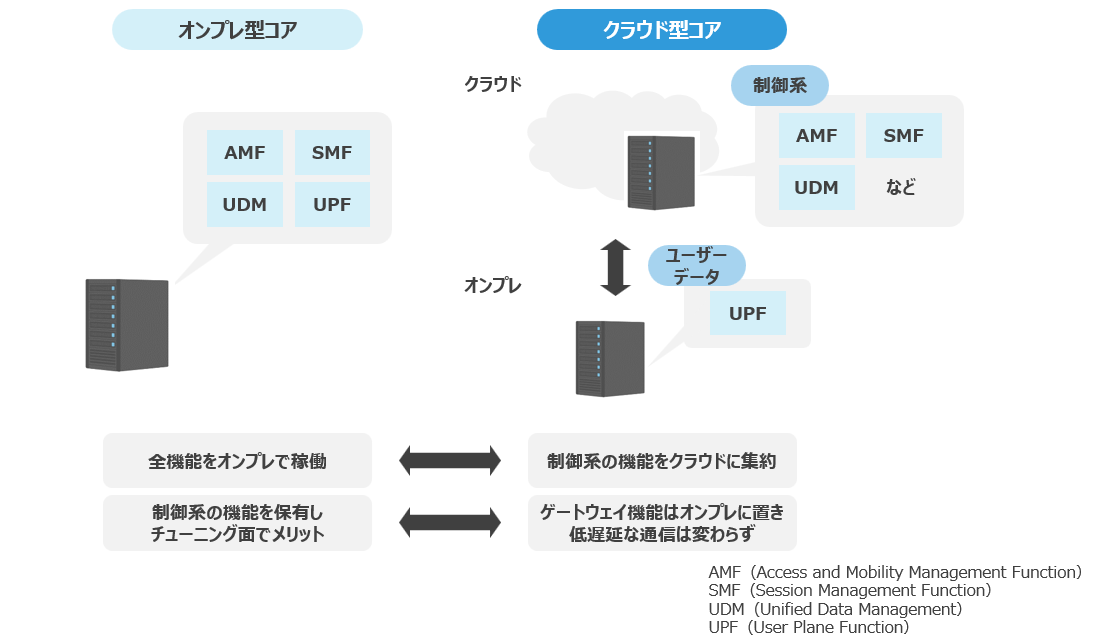

ここでは5Gコアの提供形態について説明します。5Gコアは機能ごとに分散して配置することが可能なため、オンプレ型以外にも、クラウド型と呼ばれる形態での提供がされています。

クラウド型の場合、ユーザーデータを流すゲートウェイ機能のみをオンプレに設置し、それ以外の制御系の機能をクラウド上に集約させる形態が主流になっています。この場合、ローカル5Gネットワークの出口がオンプレに位置するので、低遅延性に影響を与えません。また制御系の機能をクラウドに集約して提供されるため、コストやスケーラビリティの面でメリットがあります。

一方、オンプレ型のコアは完全にクローズドな形でローカル5Gネットワークが組めるため、BCPやセキュリティの観点でメリットがあります。また、制御系の機能を保有することで、様々なパラメーター設定を自ら行うことができます。

クラウド型コアはiPhoneが使えない?

iPhoneをローカル5Gで使用したい場合、5Gコアネットワークの提供形態には注意が必要です。PLMN(Public Land Mobile Network)IDという5Gネットワークを識別するIDがあり、特定のPLMN ID(例えば999002)でなければiPhoneをローカル5Gで動かすことができません。特にクラウド型コアは999002ではないPLMN IDが使用される場合があるため、iPhoneが使えるPLMN IDかどうかを事前にローカル5Gベンダーへ確認すると良いでしょう。

なお、iPhoneをローカル5Gで使えるようにするための詳細な要件についてはこちらの記事で説明しているため、興味のある方はご覧ください。

※有料会員限定の記事となっています。

https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/mag/nnw/18/061800195/061800001/?P=5

おわりに

今回はローカル5Gの機器構成について説明しました。具体的なイメージは湧いたでしょうか。次回はローカル5GとWi-Fiの違いについて説明します。

関連ページ

おすすめコラム:

ローカル5Gにおけるハンドオーバーの話

ローカル5G免許制度 押さえておくべき5つのポイント

話題の5Gとは?

関連ソリューション:

5G/ローカル5G

菅野

サービスプロバイダ技術部 第二技術室

5Gを中心とするモバイル通信技術の検証業務を担当

コラム本文内に記載されている社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

本文および図表中では商標マークは明記していない場合があります。

当社の公式な発表・見解の発信は、当社ウェブサイト、プレスリリースなどで行っており、当社又は当社社員が本コラムで発信する情報は必ずしも当社の公式発表及び見解を表すものではありません。

また、本コラムのすべての内容は作成日時点でのものであり、予告なく変更される場合があります。