はじめに

【ローカル5Gのキホン】第7回はローカル5Gとプライベート5Gの違いについて説明していきます。コンセプトが似ているので、混同されている方が多いのではないかと思います。

これまでの【ローカル5Gのキホン】は以下よりご覧ください。

【ローカル5Gのキホン】第1回 ローカル5Gとは何か? | 2023/12/22 | MKI (三井情報株式会社)

【ローカル5Gのキホン】第2回 ローカル5Gの特徴と導入メリット | 2024/01/16 | MKI (三井情報株式会社)

【ローカル5Gのキホン】第3回 ローカル5Gの周波数割り当て | 2024/03/14 | MKI (三井情報株式会社)

【ローカル5Gのキホン】第4回 ローカル5Gの機器構成 | 2024/07/11 | MKI (三井情報株式会社)

【ローカル5Gのキホン】第5回 ローカル5GとWi-Fiの違い | 2024/08/28 | MKI (三井情報株式会社)

【ローカル5Gのキホン】第6回 ローカル5Gとキャリア5Gの違い | 2024/10/25 | MKI (三井情報株式会社)

プライベート5Gとは?

プライベート5Gとは、携帯通信キャリアが特定ユーザー向けに提供するプライベートな5Gネットワークのことを指します。ローカル5Gとは異なり、携帯通信キャリアが提供主体になるという点が大きな違いになっています。

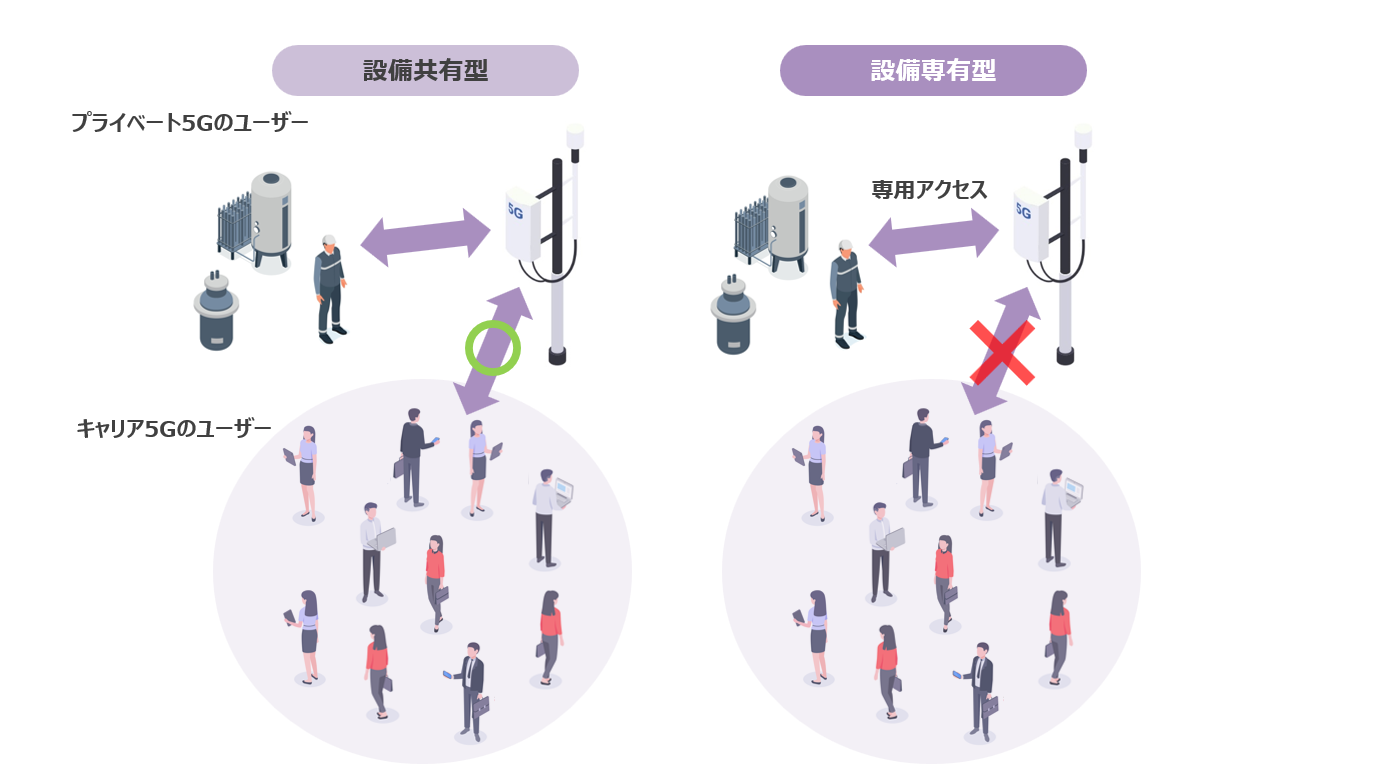

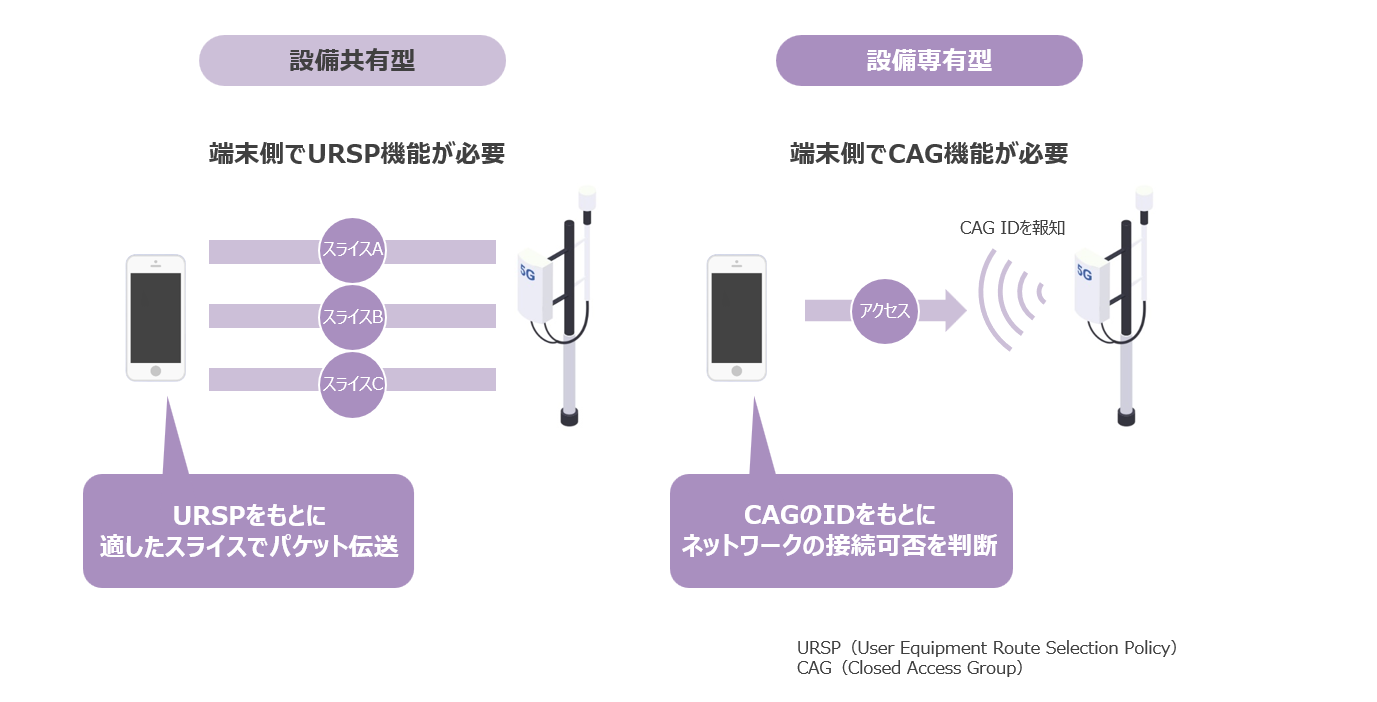

また、プライベート5Gには「設備共有型」と「設備専有型」の大きく分けて二種類が提供されています。「設備共有型」は、キャリア5Gのユーザーが利用する基地局などの設備を共有することで、設備導入の手間をかけずに実現する方法です。一方、「設備専有型」はユーザー企業が設備を専有し、キャリア5Gの別のユーザーが接続することのない形で実現する方法です。

- 海外では日本におけるローカル5Gを含めてプライベートな5Gネットワークのことを「Private 5G」と呼んでいます。しかし、日本国内でプライベート5Gという言葉は、携帯通信キャリアが提供するものを指しており、ローカル5Gとは異なるものだという整理がされています。

- プライベート5Gの提供方法として、どの範囲で設備を共有するのかについては、厳密には多くのパターンが存在します。設備専有型の場合、基地局とUPF(データパケットが流れるゲートウェイ)を専用機器としてオンプレに配置し、コアネットワークの制御機能は携帯通信キャリアが保有する設備を共有する形が考えられますが、詳細は携帯通信キャリアのサービス設計に依ります。

周波数の幅はどちらが多いのか?

ローカル5Gで使用できる周波数については、過去のコラムでご紹介しているので、是非ご覧ください。

【ローカル5Gのキホン】第3回 ローカル5Gの周波数割り当て | 2024/03/14 | MKI (三井情報株式会社)

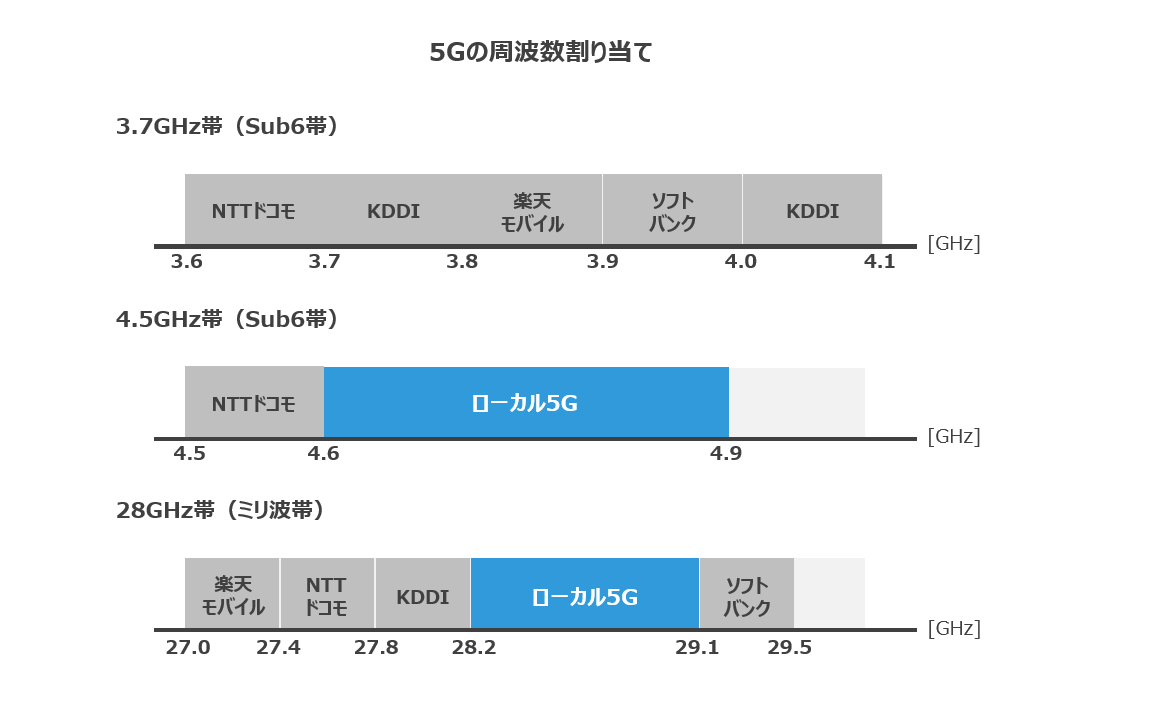

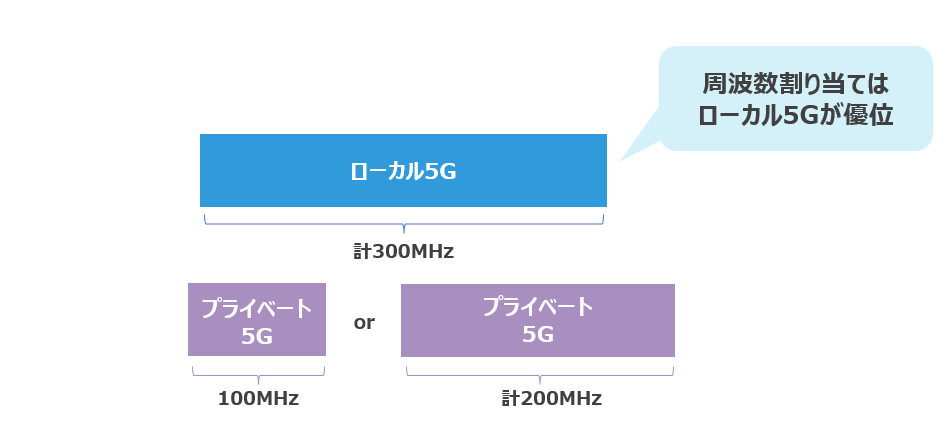

主流になっているSub6帯では、計300MHzの幅を使用することができます。同じSub6帯の周波数割り当てを見ると、携帯キャリアでは最大でも計200MHz幅となっており、ローカル5Gが通信に利用できる周波数幅は各携帯キャリアの最大3倍となっています。基本的に周波数幅が多いほど、高速な通信環境の実現が可能です。

- プライベート5Gで使用できるその他の周波数については、本コラム記載時点で携帯キャリア各社の公開情報には明記されていないようです。元々4G用に割り当てられていた周波数帯を追加的にサービスで利用することも考えられますが、その場合は設備コストも上がるため、どのように提供されるかは携帯キャリアのサービス設計に依存すると言えます。

対応端末はどちらが多いのか?

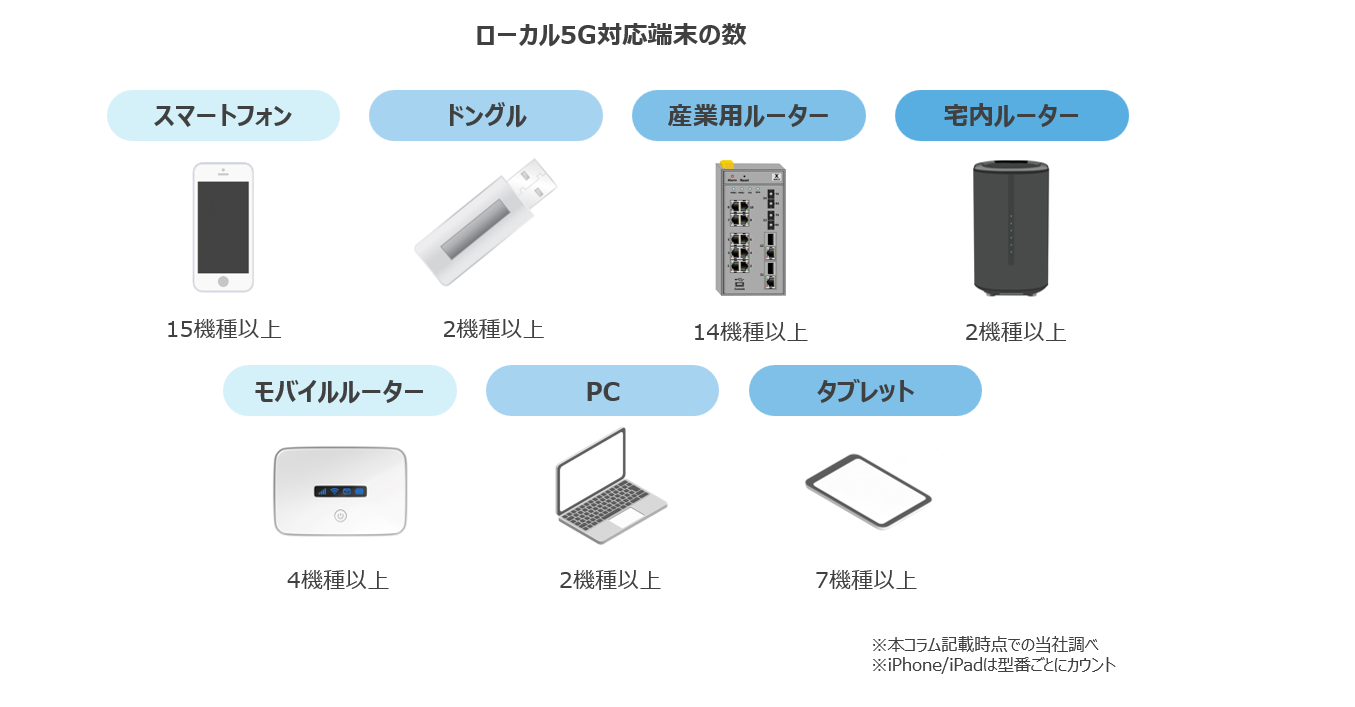

ローカル5Gに対応した端末は、本コラム記載時点で46種類以上が市場に供給されています(弊社調べ)。2023年に多くの機種のiPhone/iPadがローカル5Gに対応したことも大きなアドバンテージと言えます。また、端末の種類についてはスマートフォンに限らず、モバイルルータ―やUSBドングル、ハードウェア耐性の高い産業用ルーターなどが存在します。

一方、プライベート5Gに対応した端末について、本コラム記載時点では、ある携帯通信キャリアでは現状1機種のみ対応と公表しているように、対応端末が少ない可能性があります。

プライベート5Gで使える端末はなぜ少ないのか?

理由としては、設備共有型と設備専有型それぞれで特殊な機能を用いていることが影響していると考えられます。

まず設備共有型では、ネットワークスライシングと呼ばれる仮想的にネットワークを分割して、通信の内容に応じて収容するスライスを使い分ける技術を活用しています。どの通信トラフィックをどのスライスで流すべきかについて、端末側で判断するためのポリシー情報をネットワーク側から供給する必要があり、これをURSP(User Equipment Route Selection Policy)と呼びます。この機能に対応した端末が少ないことが影響している可能性があります。

また設備専有型の場合、例えばCAG(Closed Access Group)と呼ばれる一部のユーザーのみをネットワークに接続させる技術を利用することになります。このCAGもURSP同様に現状は対応端末が少ない可能性があり、結果としてプライベート5Gの対応端末が少ない状況に繋がっていると考えられます。

- 設備共有型・設備専有型共にどのような技術を用いてサービス提供されるかは携帯通信キャリアの設計に依存します。例えば、ネットワークスライシングを利用しない設備共有型のプライベート5Gでは、端末に求められる機能は少なくなりますが、外部のユーザーからの影響を受けてしまう可能性があります。

5Gの音声通話について

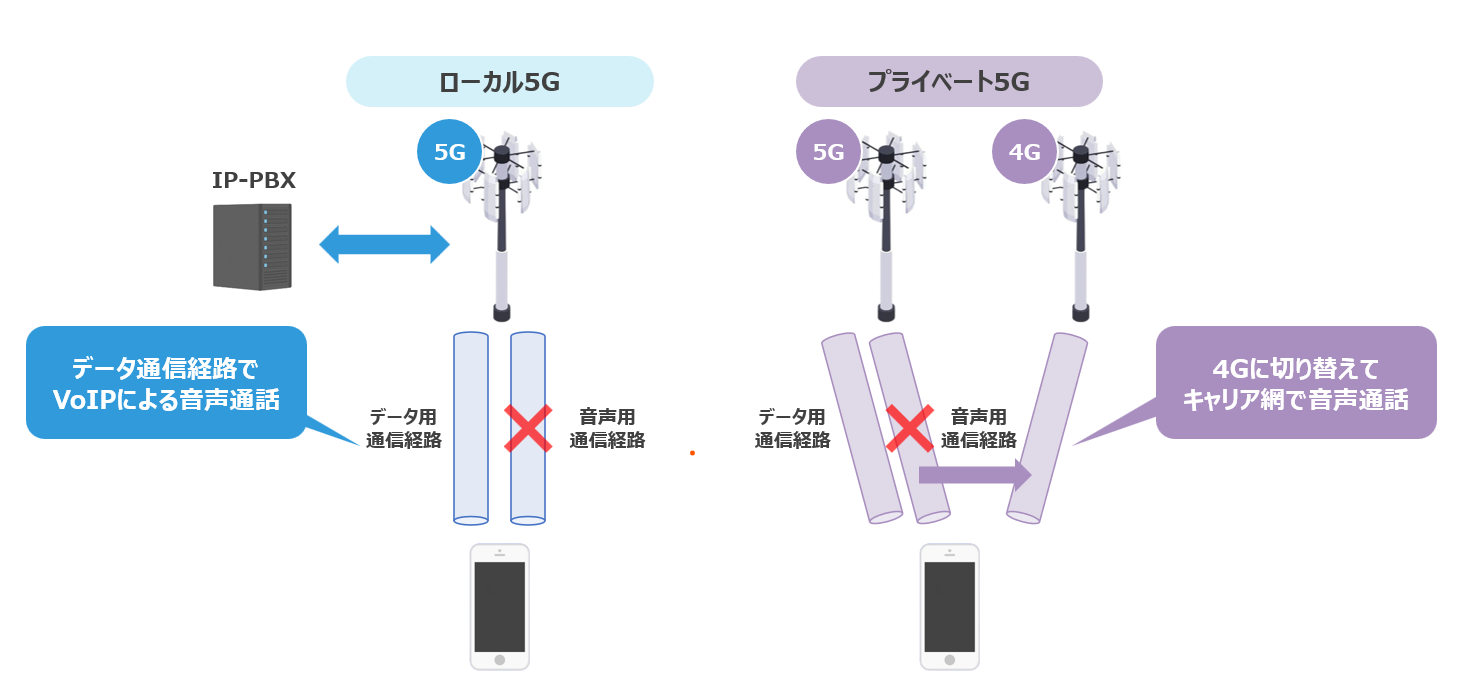

ローカル5Gやプライベート5Gに限らず、キャリア5Gにおいても5G通信上でキャリア音声網を介した通話(VoNR: Voice over NR)は本コラム記載時点の日本国内においてサービス提供が開始されていません(弊社調べ)。そのため、VoNRができないという点ではローカル5Gとプライベート5Gに差はないと言えます。

ただし、キャリア5Gでは5G通信中にキャリア音声網経由での音声着信があると、4Gに切り替えて、4Gでの音声通話(VoLTE: Voice over LTE)を実施することが可能です。一方、プライベート5Gの場合にこの仕組みが利用できるかどうかについて、公開情報では明記されていないようです。

ローカル5Gの場合、現時点では、基本的にはキャリア音声網を介した通話ができません。ただし、データ通信経路を介したVoIPであれば通話可能なため、例えばIP-PBXとの連携で音声通話の用途にローカル5Gを使用することができます。

柔軟性・カスタマイズ性の差はあるか?

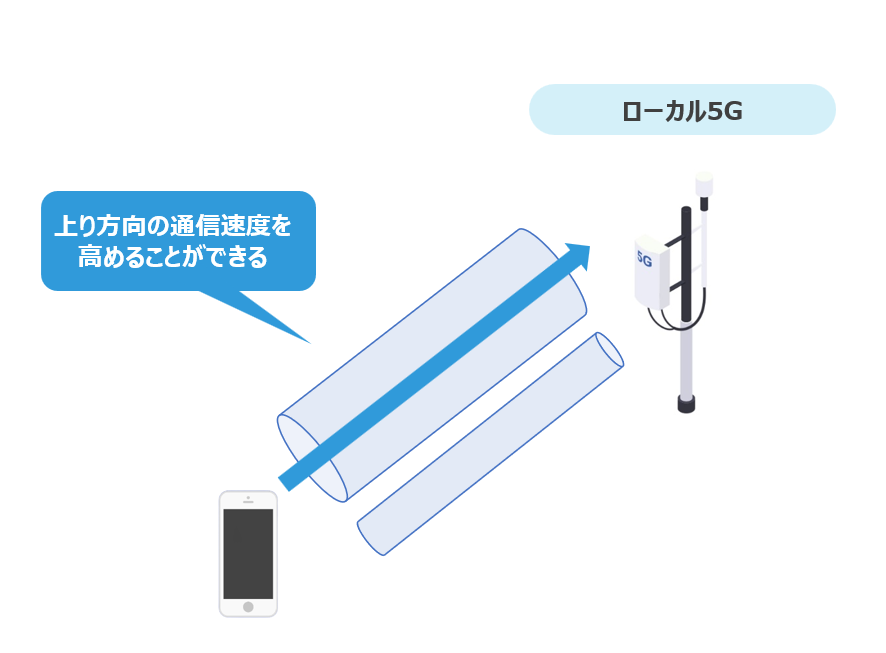

自営網としてプライベートに5Gネットワークを敷設する理由として、5Gのネットワークを自らの要件に合わせてカスタマイズできることが挙げられます。例えば、「上り/下り方向いずれかの通信速度を重視したい」、「特定の通信のみを優先的に取り扱いたい」など、多様な要件が存在するからこそ、自営網の5Gネットワークを導入検討しているはずです。

ローカル5Gの場合、通信要件を考慮した柔軟な設計ができる余地があります。また、上り/下り方向どちらの通信速度を重視したいかという方式の選択も、制度の都合によりローカル5Gでなければできません。

一方、プライベート5Gの場合、柔軟性やカスタマイズ性に関わるサービス仕様が本コラム記載時点で詳細に公開されておらず、正確にローカル5Gとの優劣をつけることは難しいと言えます。

免許取得の手間は?

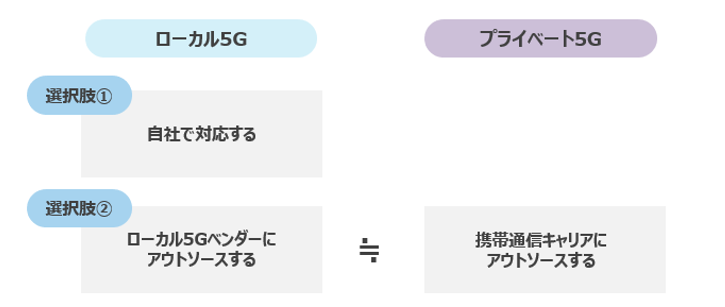

ローカル5Gに限らず、一般的に電波を発射する無線機器の使用に際しては、無線局免許と呼ばれるものが必要です。そのため、プライベート5Gのような携帯キャリアが提供する場合でも、実際は携帯キャリア側で無線局免許に関わる手続きが発生しています。

ローカル5Gの場合は自ら対応するか、ローカル5Gベンダーに依頼するかの二択になります。ローカル5Gベンダーにて免許取得の支援サービスを提供していることが多いため、ユーザーの手間の観点からは、実質的にローカル5Gとプライベート5Gの大きな差はないと言えます。

コストはどちらがかかるのか?

設備費用

ローカル5Gについては、2019年のローカル5G制度開始当初、コストが高いことが課題として挙げられていました。その後、数多くのベンダーが参入したことで、近年では安価なソリューションも市場に出てきています。本コラム記載時点では、最小構成の場合に初期費用500万円未満で提供可能なローカル5Gベンダーが複数社いるようです。

一方、プライベート5Gについては、本コラム記載時点で価格体系があまり公開されていませんが、設備共有型の場合に安価なプランで提供されているようです。ただし、プライベート5Gサービスを提供する携帯キャリアの5G電波が良好に受信できることが前提となってくるため、例えば自社の工場において、基地局の新設が必要な場合にはコストがどのようにかかってくるかは未知数です。

また、5Gは周波数が高いため、4Gと比べると建物内への浸透が難しくなっています。設備費用が抑えられるのは既設の5G環境を利用できる場合が前提となるため、プライベート5G(設備共有型)では留意する必要があります。

最後に、設備専有型のプライベート5Gの場合は、ローカル5G同様に設備の新設が必要となるため、基本的には初期投資が求められます。さらに、ローカル5Gのような自営網をターゲットとした安価な製品を携帯キャリアがラインナップしているかどうかという点も留意が必要です。

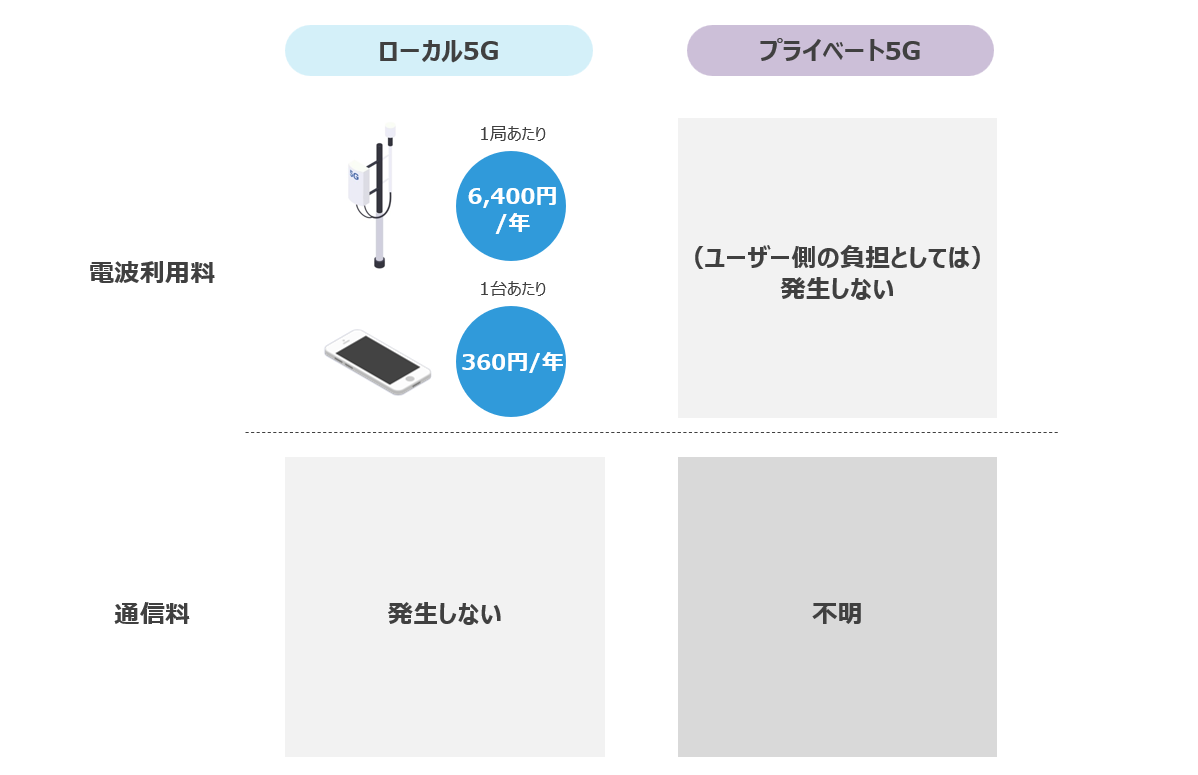

電波利用料と通信料

ローカル5Gの場合、ローカル5Gベンダーのサービス設計にも依りますが、通信量に対する課金を実施している事業者はあまり見受けられません。ただし、電波利用料と呼ばれる費用が毎年発生します。これはローカル5Gに限らず、無線局を開設しているユーザーに対して各地方の総合通信局より支払いが求められるものです。具体的には、本コラム記載時点において基地局1局あたり年間で6,400円、端末1台あたり年間で360円となっています。

一方、プライベート5Gの場合、電波利用料に関しては携帯通信キャリア側で無線局免許を取得することから、ユーザー側が直接的に負担することはないと考えられます。但し通信料に関しては、本コラム記載時点で詳細が公開されていないため、具体的にはわかりません。

- 電波利用料の詳細に関しては、総務省のホームページなどで最新の情報を確認してください。厳密には使用する周波数帯や、出力によって金額が異なる場合があります。

導入や運用のハードルは?

導入のハードル

ローカル5Gやプライベート5G(設備専有型)は新規で設備を導入するのに対して、プライベート5G(設備共有型)では基本的に設備導入は不要です。ただし、自営の5Gネットワークを利用したい場合、必ずしも近隣に携帯通信キャリアの5G基地局が存在するとは限りません。さらに、屋内での活用を想定している場合、屋外にある基地局から屋内へ電波が十分に浸透している必要があります。

そのため、屋外で5Gの電波カバーが十分に整備されている場所において、例えばマラソン中継の映像配信を優先的な通信で行いたい場合などにプライベート5G(設備共有型)が向いていると筆者は考えます。一方、工場やプラントのような場所で定常的に業務活用することを前提としている場合、敷地内に設備を持つ方が好ましい場合が多いです。この場合はローカル5Gやプライベート5G(設備専有型)が向いていると筆者は考えます。

運用のハードル

プライベート5Gでは携帯通信キャリアに運用を任せることができるため、ユーザーにとって運用のハードルが低いと言えます。一方、ローカル5Gの場合は自ら運用するか、ローカル5Gベンダーの運用サービスを活用することになります。ローカル5Gベンダーに任せる場合、プライベート5Gと同様のスキームとなり、ユーザーの負担を低減することが期待できます。

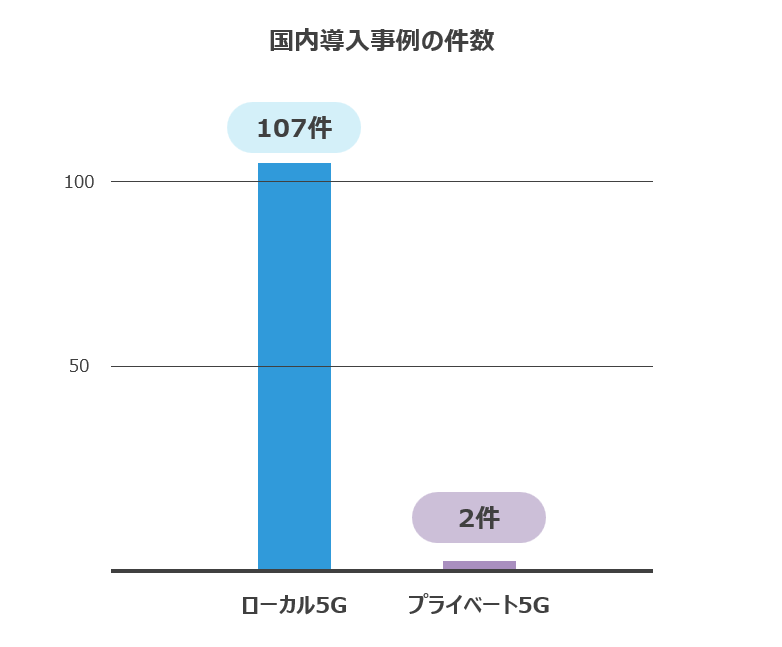

国内事例はどちらが多いのか?

XGモバイル推進フォーラム(XGMF)が公開する「5G/ローカル5G事例マップ」によると、本コラム記載時点で107件の公開された活用事例があるようです。また基地局の数としては、Accuver株式会社が公開する「全国ローカル5Gマップ」によると、本コラム記載時点で1,477局が稼働しています。

一方、プライベート5Gは本コラム記載時点で公開された活用事例としては工場への導入の2件に留まっています(弊社調べ)。国内事例の数ではローカル5Gの方が進んでいると言えます。

おわりに

今回はローカル5Gとプライベート5Gの違いについて説明しました。似ているコンセプトですが、異なる仕組みやサービスであることを理解いただけたのではないでしょうか。

関連ページ

おすすめコラム:

ローカル5Gにおけるハンドオーバーの話

ローカル5G免許制度 押さえておくべき5つのポイント

変化するオフィス利用方法とWi-Fi設計見直しポイント

関連ソリューション:

5G/ローカル5G

菅野

サービスプロバイダ技術部 第二技術室

5Gを中心とするモバイル通信技術の検証業務を担当

三井情報グループは、三井情報グループと社会が共に持続的に成⻑するために、優先的に取り三井情報グループは、三井情報グループと社会が共に持続的に成⻑するために、優先的に取り組む重要課題をマテリアリティとして特定します。本取組は、4つのマテリアリティの中でも特に「情報社会のその先をつくる」の実現に資する活動です。

コラム本文内に記載されている社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。 本文および図表中では商標マークは明記していない場合があります。 当社の公式な発表・見解の発信は、当社ウェブサイト、プレスリリースなどで行っており、当社又は当社社員が本コラムで発信する情報は必ずしも当社の公式発表及び見解を表すものではありません。 また、本コラムのすべての内容は作成日時点でのものであり、予告なく変更される場合があります。