はじめに

【ローカル5Gのキホン】第5回は、ローカル5GとWi-Fiの違いについてご説明します。どちらも自営の無線ネットワーク構築手段であるため、両者の違いを理解した上で使い分けを検討する必要があります。

これまでの【ローカル5Gのキホン】は以下よりご覧ください。

【ローカル5Gのキホン】第1回 ローカル5Gとは何か? | 2023/12/22 | MKI (三井情報株式会社)

【ローカル5Gのキホン】第2回 ローカル5Gの特徴と導入メリット | 2024/01/16 | MKI (三井情報株式会社)

【ローカル5Gのキホン】第3回 ローカル5Gの周波数割り当て | 2024/03/14 | MKI (三井情報株式会社)

【ローカル5Gのキホン】第4回 ローカル5Gの機器構成 | 2024/07/11 | MKI (三井情報株式会社)

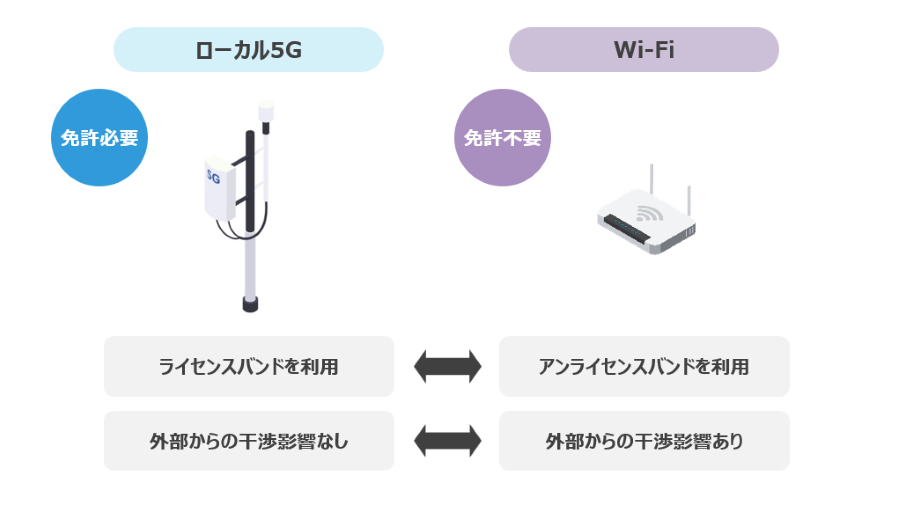

無線局免許の要否

まず大きな違いとして挙げられるのが、利用に際して無線局免許が必要か否かです。ローカル5Gはライセンスバンドと呼ばれる免許を前提とした周波数帯を用いるため、本連載でご説明した通り無線局免許の取得が必要です。一方、Wi-Fiはアンライセンスバンドと呼ばれる周波数帯を用いており、免許を取得せずとも利用できるようになっています。

Wi-Fiは免許不要で手軽に使える反面、誰でも利用できるために他のWi-Fiユーザーや、Bluetoothや電子レンジなど他の無線機器から干渉の影響を受ける可能性があります。ローカル5Gであれば、免許の取得が必要な周波数帯を利用するため、基本的に外部からの干渉影響はありません。

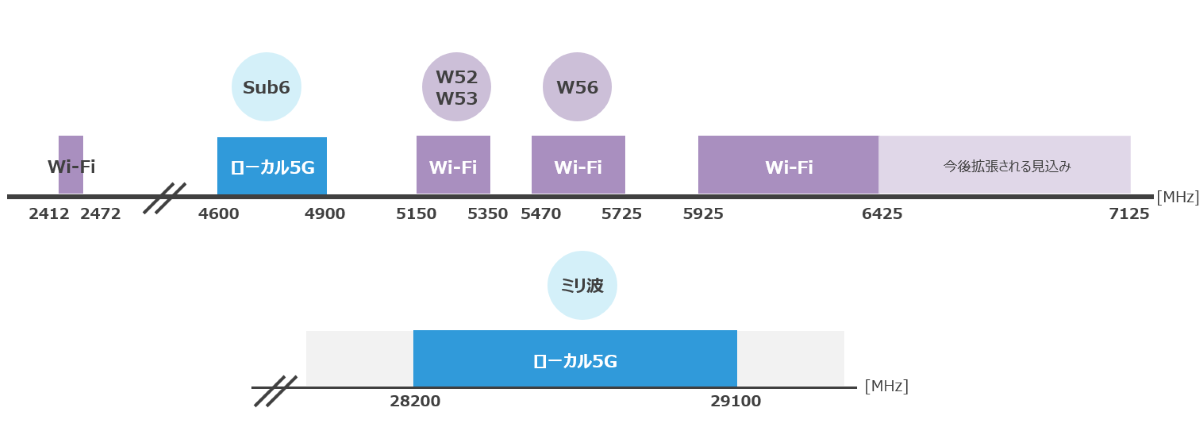

周波数割り当て

次に周波数の割り当てについて比較します。ローカル5GはSub6帯とミリ波帯の大きく二つの周波数帯域が割り当てられています。一方、Wi-Fiは2.4GHz帯、5GHz帯、6GHz帯の大きく三つの周波数帯域が割り当てられています。

Wi-Fi 6Eという新しい規格では、新たに6GHz帯の周波数が割り当てられており、古い規格のWi-Fi機器は使用ができないため、混雑しにくい帯域として注目されています。ただし、あくまで当初は空いているというだけで、将来的に普及が進むとシステム間の干渉が起こりえる点に留意が必要です。

通信速度

規格上で目指している通信速度と実際は異なる

5Gは規格上では、理論値として下り20Gbps、上り10Gbpsを目指しているため、この数字が実際に観測できると誤解されている方が多いように思います。残念ながら、本コラム記載時点で主流となっているSub6帯における実際の通信速度は、下り通信で1Gbps超あたりが最大となっています。このような規格と実際の乖離の話は5Gに限らずWi-Fiでも同様です。

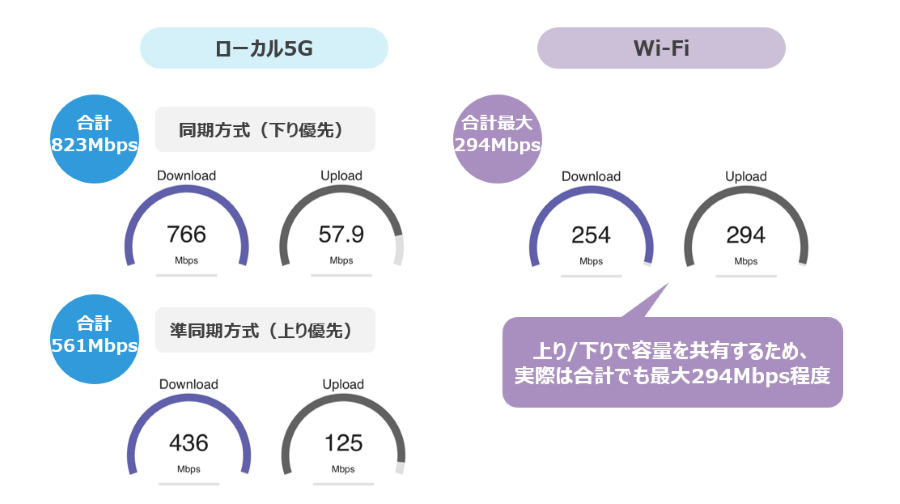

実際の通信速度

製品のスペックや設計、電波の受信品質によって通信速度は変わるため、一概に通信速度の優劣をつけるのは難しいですが、参考として幣社ラボで測定した結果をご紹介します。

測定に使用した端末は同じiPhone15で、周波数幅はローカル5Gで100MHz、Wi-Fi(規格はWi-Fi 6)で40MHzとしました。なお、Wi-Fiの場合は本コラム記載時点において最大で160MHz幅まで周波数を束ねることができますが、実際にアクセスポイントを展開する際はアクセスポイント間での干渉影響を回避する必要があります。そのため、干渉影響を考慮した設計において、一般的に帯域幅として使用される40MHzで測定を行いました。

また、今回は1端末のみが接続している状態で測定しましたが、Wi-Fiの場合は端末数が多くなるほどアクセスポイントあたりの合計の通信速度が下がりやすいため注意が必要です。理由についてはこの後の「キャリアセンスと遅延増」」で説明しています。

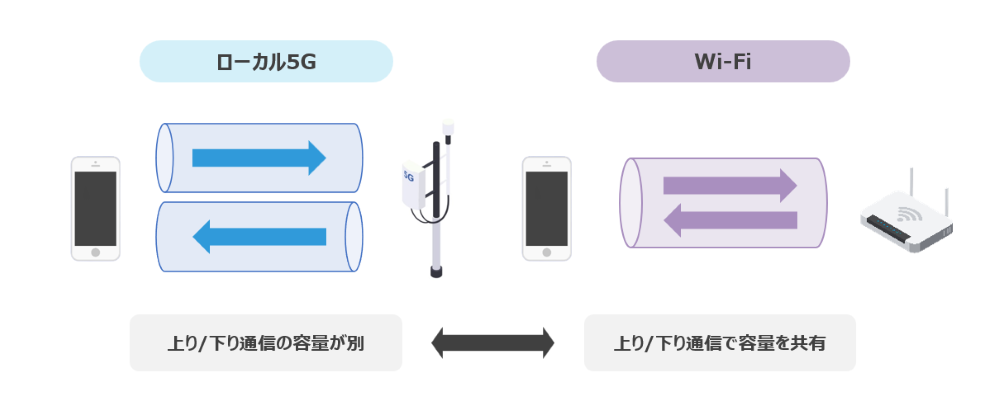

ローカル5Gは上り通信と下り通信が混在しない

Wi-Fiと異なる点として、ローカル5Gでは上り通信できるタイミングと、下り通信できるタイミングがミリ秒以下の時間単位で分割されているのが特徴です。これにより、様々な用途の通信が混在する環境において、上り通信と下り通信の容量がそれぞれ影響し合うことがなく、通信速度を考慮した設計がしやすいというメリットがあります。

例えば、ローカル5Gであればカメラ映像のアップロードに必要な上り通信の容量を確保しながら、下り通信を別の用途で同時に利用することができます。一方、Wi-Fiでは上り/下り通信で容量を共有するため、それぞれの通信量が互いに影響を及ぼします。

エリアカバーの広さ

エリアカバーの広さが異なるのも違いの一つです。

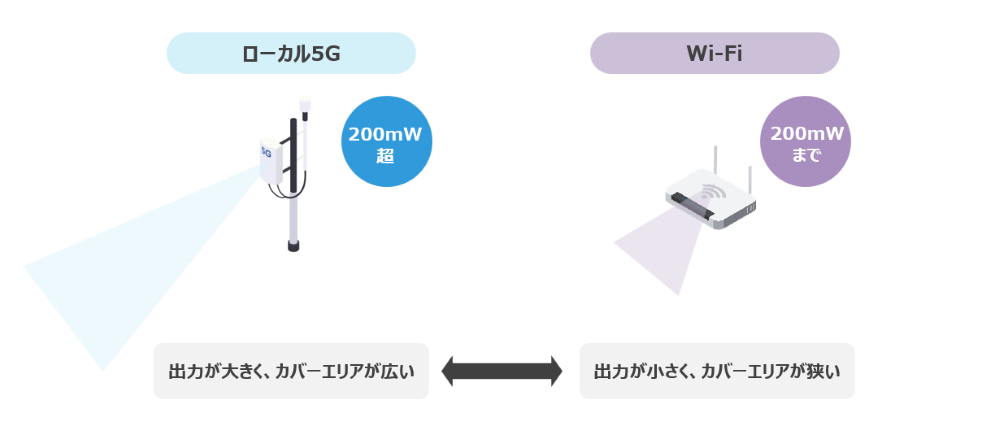

Wi-Fiは免許不要で利用できるよう制度緩和されていることと引き換えに、アクセスポイントの電波出力の上限が低くされています。そのため、20~30m程度の広さのエリアカバーとなっており、ローカル5Gと比べると密にアクセスポイントを敷設する必要があります。一方、ローカル5Gの場合は無線局免許を取得し、無線従事者資格をもった人が運用するため、電波出力の高い基地局を用いて広いエリアをカバーすることができます。

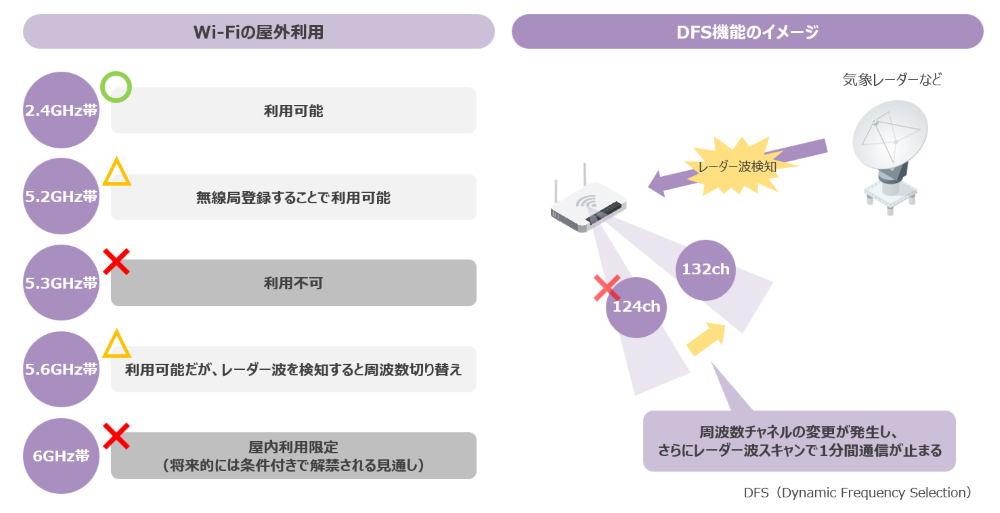

もう一つ重要なのが、Wi-Fiの場合は屋外で利用できる周波数が限られており、利用できる場合も制約事項が存在する点です。以下の図にて、Wi-Fiで利用できる周波数帯ごとの屋外利用可否を整理しています。

2.4GHz帯は屋外で利用できますが、5GHz帯は基本的には5.6GHz帯しか利用できない上に制約事項があります。 5.2GHz帯は無線局の登録が必要となっており、ローカル5Gにおける無線局免許と比べると簡易ではありますが、手続きが必要になります。また、利用する機器には技適と呼ばれる認証も必要となっており、本コラム記載時点で日本全国の登録件数が3件とあまり使われていない状況です。

無線局の登録なしで屋外利用できる5.6GHz帯は、レーダー波を検知して周波数を切り替えるDFS(Dynamic Frequency Selection)機能の実装が必須とされているため、通信が途中で止まる等、実用上でトラブルの原因になりやすいと言えます。

また、近年解禁された6GHz帯は屋内利用限定となっており、本コラム記載時点では屋外利用ができません。こうした状況から、屋外利用を想定する際はローカル5Gの方が使い勝手が良いと考えます。

- 5.3GHz帯も5.6GHz帯と同様にDFS機能の実装が必須とされています。

- 6GHz帯の屋外利用については現在検討が進められていますが、AFC(Automated Frequency Coordination)と呼ばれる無線システム間の利用調停が可能なシステムの利用が前提とされており、どのようなルールで利用できるのか、今後の議論に注目が集まっています。

キャリアセンスと遅延増

キャリアセンスの仕組み

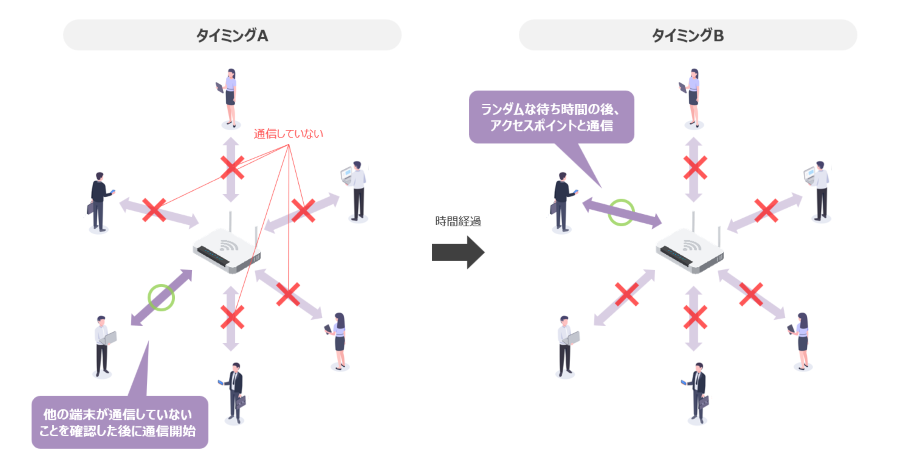

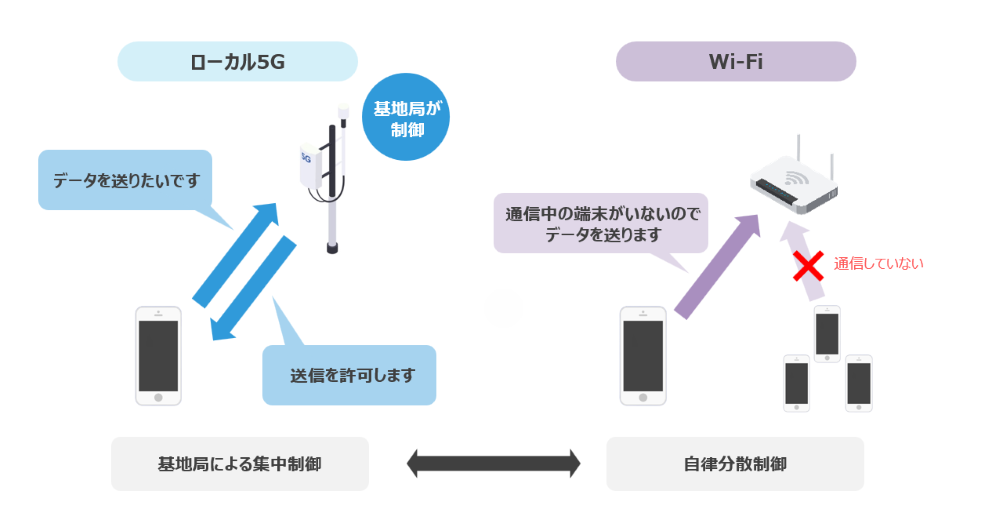

Wi-Fiでは、各端末が通信を開始する前に周波数チャネルが空いているかどうかをまず確認します(キャリアセンスと呼びます)。通信中の端末がいないと判断すると、他の端末との通信衝突を回避するためにランダムな待ち時間を空けた後、アクセスポイントに対して通信を開始します。この仕組みをCSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)と呼び、Wi-Fiの基本機能となっています。

このCSMA/CA機能によって、端末数が多くなるほど待ち時間の影響で時間あたりの通信機会が減り、アクセスポイントあたりの合計通信速度の低下や遅延量の増加に繋がります。

一方、ローカル5Gは基地局による集中制御の仕組みを採用しているため、CSMA/CAの機能がなく、衝突回避のための待ち時間はありません。基地局が通信機会の割り当てを制御するため、キャリアセンスや衝突回避のための待ち時間を設ける必要がなく、端末はいつでもデータ送信の要求を行うことが可能です。

- キャリアセンスの仕組みはWi-Fi同士で機能するものであり、別の無線機器からの電波は検知できません。

- 厳密には、5Gでは端末の初回接続の際に、他の端末と競合する可能性のある通信(Contention-based Random Accessと呼ばれる)を行います。

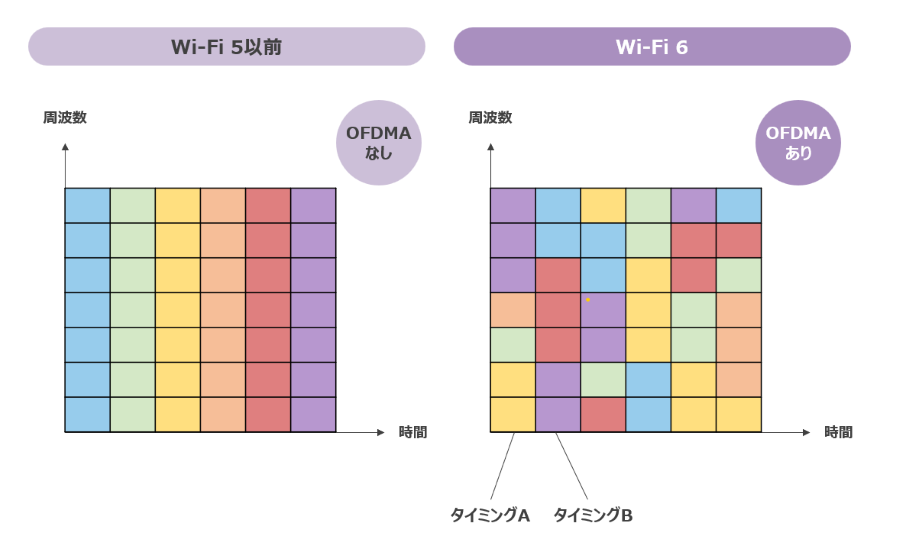

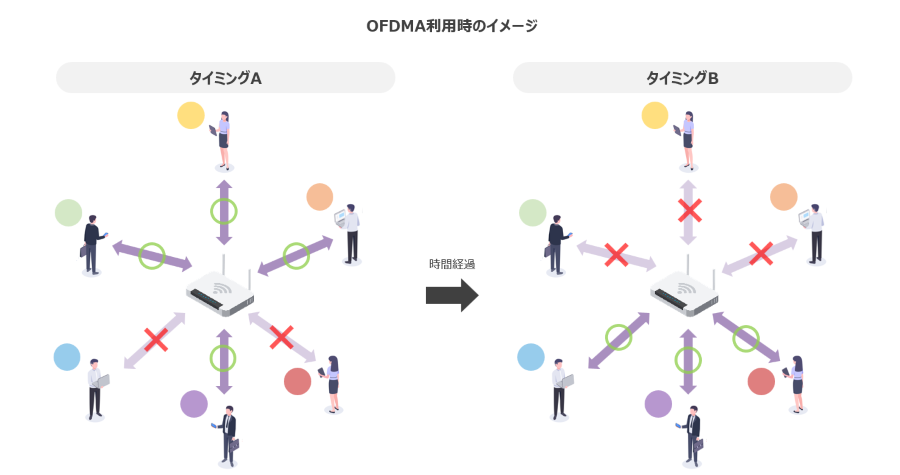

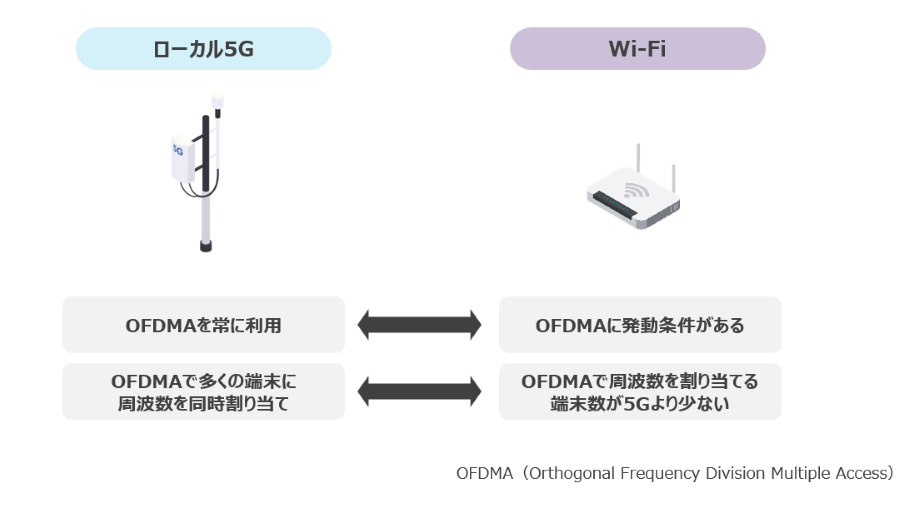

OFDMAとResource Unit

CSMA/CAにより、端末数が多い環境におけるパフォーマンスの劣化が課題となっていたWi-Fiですが、Wi-Fi 6からOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)と呼ばれる仕組みが対策として導入されました。OFDMAは周波数を細かく分割することで、同時に複数のユーザーへ異なる周波数を割り当てて通信することができます。

ただし、Wi-FiにおけるOFDMAの利用には条件があります。詳細はWi-Fiアクセスポイントの実装仕様に依りますが、Wi-Fi 6以前の規格またはOFDMAをサポートしていない端末の通信が混在している状態や、端末数・スループットなど特定の条件が満たされていない状況ではOFDMAは機能しません。そのため、環境によっては実際にOFDMAを機能させて、端末数の増加によるパフォーマンスの劣化を防ぐことが難しくなっています。

また、OFDMA利用時に周波数をユーザーに分ける単位のことをRU(Resource Unit)と呼びます。周波数幅40MHzの場合、同時通信の最大端末数が18になるため、19台以上の端末数が想定される場合は、時間的に異なるタイミングで周波数が割り当てられます。

一方、ローカル5Gの場合は常にOFDMAが利用され、周波数幅100MHzの場合に規格上は周波数を273分割できる(※)ため、多くの端末が同時に接続しても良好なパフォーマンスを出すことが可能です。

- 主流となっているSub6帯でサブキャリア間隔30kHzを想定した場合

- ローカル5G/Wi-Fi共に実際の同時接続端末数は機器の実装仕様によって変わるため、製品ごとに確認が必要です。

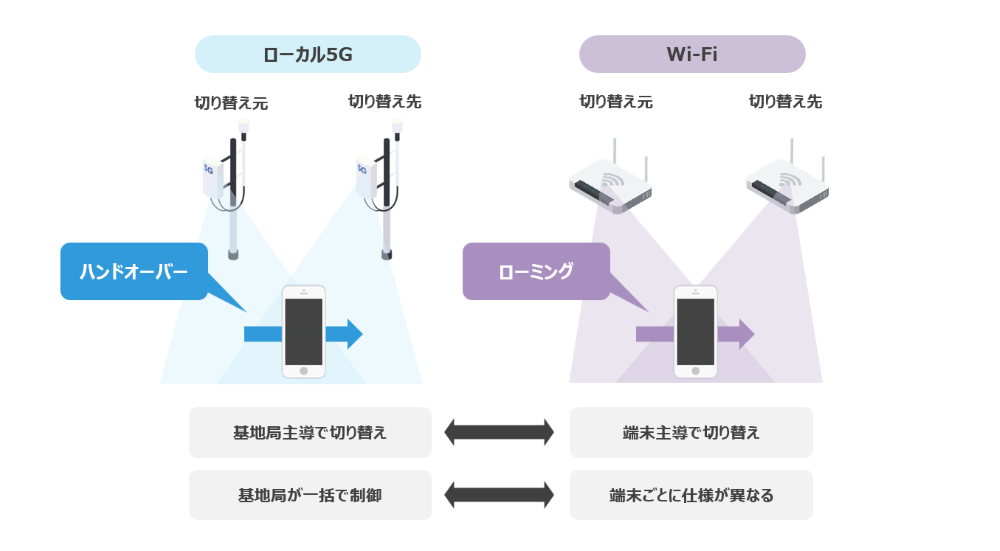

端末移動時の切り替え動作

端末が移動した際、基地局やアクセスポイントとの接続を切り替える必要があります。この動作のことを、5Gではハンドオーバー、Wi-Fiではローミングと呼びます。

主な違いとして、ハンドオーバーは基地局が主導して切り替え動作を実行するのに対して、ローミングは端末が切り替えを主導します。そのためWi-Fiの場合、端末の実装仕様によってローミングを実行する際の閾値条件などが異なります。これによりアクセスポイントの切り替えタイミングが端末ごとで変わるので、ローミング時のトラブルの原因にもなっています。

一方、5Gのハンドオーバーは基地局から端末に対して同じハンドオーバーの判断条件を通知することができるため、上記のようなトラブルが起こりにくくなっています。また5Gは移動体向けに作られた通信システムのため、ハンドオーバーに関わる多くの技術仕様やパラメーターが標準化されており、基地局の切り替え時のトラブルが起こりにくいシステムになっています。

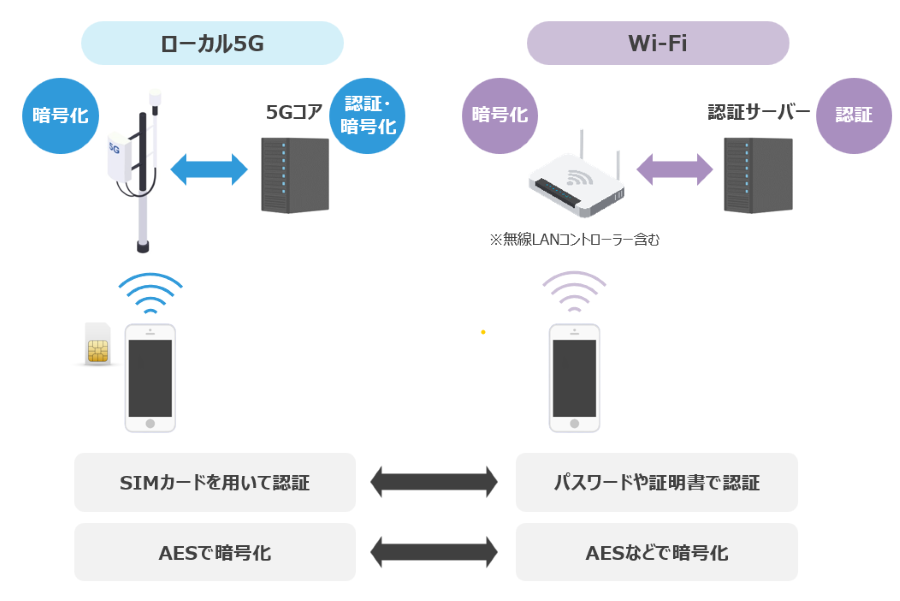

セキュリティ

ローカル5Gにおける認証は携帯通信キャリア同様にSIMカードを利用します。使用する端末に物理的あるいは電子的にSIMカードを準備し、5Gコアの認証機能で端末の初回接続時に認証を行います。また暗号化は基地局と5Gコアそれぞれで実施され、主にAES(Advanced Encryption Standard)と呼ばれる強固な暗号化方式が利用されます。そのため、5Gなどモバイル通信のセキュリティの仕組みは一般的に 堅牢と言われています。

一方でWi-Fiにおける認証には様々な方式が存在しています。企業で利用する場合はパスワード認証のみではなく、認証サーバーとの間で電子証明書を用いた認証方式を採用することが一般的です。また暗号化の方式も様々ありますが、脆弱性が指摘されている方式が存在するため、AESを用いた方式を採用することが基本となっています。

特にWi-Fiの場合、セキュリティリスクの高い方式が存在しているため、運用者が適切にセキュリティ対策を実施することが求められると言えます。ただしローカル5Gの場合も、当然セキュリティに留意して運用することが必要です。

- SIMカードを電子的な機能として代替したものはeSIMと呼ばれています。

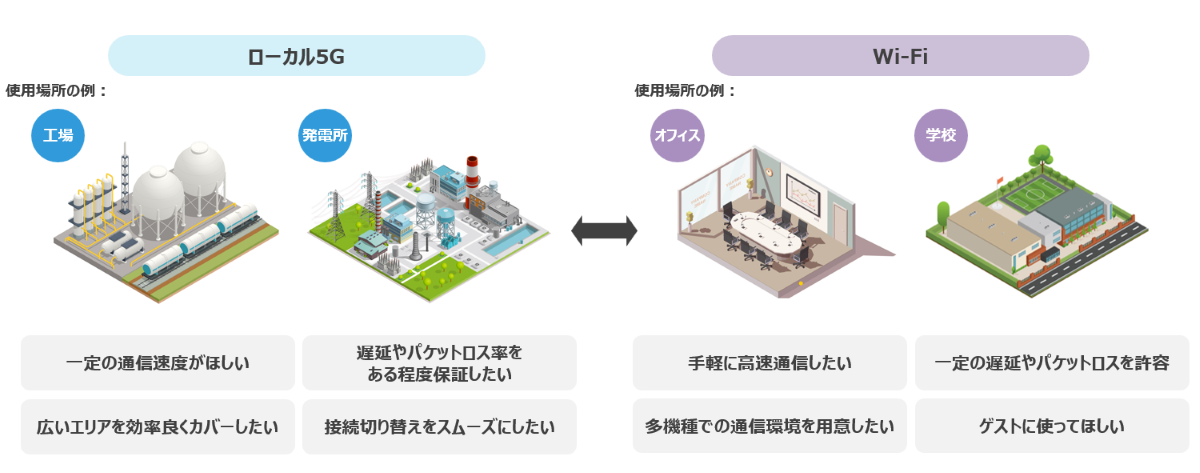

ローカル5GとWi-Fiの使い分けはどうすべきか?

最後に、ローカル5GとWi-Fiをどのように使い分けていくべきか整理したいと思います。

ローカル5Gは、干渉の影響がなく一定の通信速度が出せるようにしたい場合や、遅延量・パケットロス率をある程度保証したい場合に適しています。また、広いエリアをコスト効率良くカバーしたい場合もローカル5Gが向いていると言えます。Wi-Fiは免許不要で使える反面、誰でも利用できてしまうため、外部からの干渉を防ぐ手段がありません。またCSMA/CAの仕組みにより、特に端末台数が増えた時のパフォーマンス(通信速度、遅延量など)の劣化を避けることが難しくなっています。

一方、手軽に高速通信できる環境をつくる手段としてはWi-Fiが適しています。Wi-Fiは対応端末が非常に多く、またパスワード認証を用いて誰にでも簡単に使ってもらうことができます。なお、ローカル5GではSIMカード配布の必要があり、こうした使い方はできません。

おわりに

今回はローカル5GとWi-Fiの違いについて説明しました。ローカル5Gには安定した無線通信環境を提供できるメリットがあり、Wi-Fiでは実現が難しい通信要件をもつ場合に有望な選択肢になると言えます。次回はローカル5Gとキャリア5Gの違いについて説明します。

関連ページ

おすすめコラム:

ローカル5Gにおけるハンドオーバーの話

ローカル5G免許制度 押さえておくべき5つのポイント

話題の5Gとは?

関連ソリューション:

5G/ローカル5G

菅野

サービスプロバイダ技術部 第二技術室

5Gを中心とするモバイル通信技術の検証業務を担当

三井情報グループのマテリアリティ

三井情報グループは経営理念である「あり姿」の下、事業を通じたサステナブルな社会の実現を目指し、「三井情報グループと社会が共に持続的に成長するために優先的に取り組む重要課題」を4つのマテリアリティとして策定しています。本取組は、4つのマテリアリティの中でも特に「情報社会のその先をつくる」の実現に資する活動です。

コラム本文内に記載されている社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。 本文および図表中では商標マークは明記していない場合があります。 当社の公式な発表・見解の発信は、当社ウェブサイト、プレスリリースなどで行っており、当社又は当社社員が本コラムで発信する情報は必ずしも当社の公式発表及び見解を表すものではありません。 また、本コラムのすべての内容は作成日時点でのものであり、予告なく変更される場合があります。