第6回 ローカル5Gとキャリア5Gの違い

はじめに

【ローカル5Gのキホン】第6回はローカル5Gとキャリア5Gの違いについて説明していきます。

これまでの【ローカル5Gのキホン】は以下よりご覧ください。

【ローカル5Gのキホン】第1回 ローカル5Gとは何か? | 2023/12/22 | MKI (三井情報株式会社)

【ローカル5Gのキホン】第2回 ローカル5Gの特徴と導入メリット | 2024/01/16 | MKI (三井情報株式会社)

【ローカル5Gのキホン】第3回 ローカル5Gの周波数割り当て | 2024/03/14 | MKI (三井情報株式会社)

【ローカル5Gのキホン】第4回 ローカル5Gの機器構成 | 2024/07/11 | MKI (三井情報株式会社)

【ローカル5Gのキホン】第5回 ローカル5GとWi-Fiの違い | 2024/08/28 | MKI (三井情報株式会社)

キャリア5Gとは?

キャリア5Gは携帯通信キャリアが提供する公衆の5G通信サービスのことを指し、パブリック5Gとも呼ばれています。4Gとは異なる周波数が新たに多く割り当てられたことで、4Gよりも高速な通信サービスの提供が開始されました。

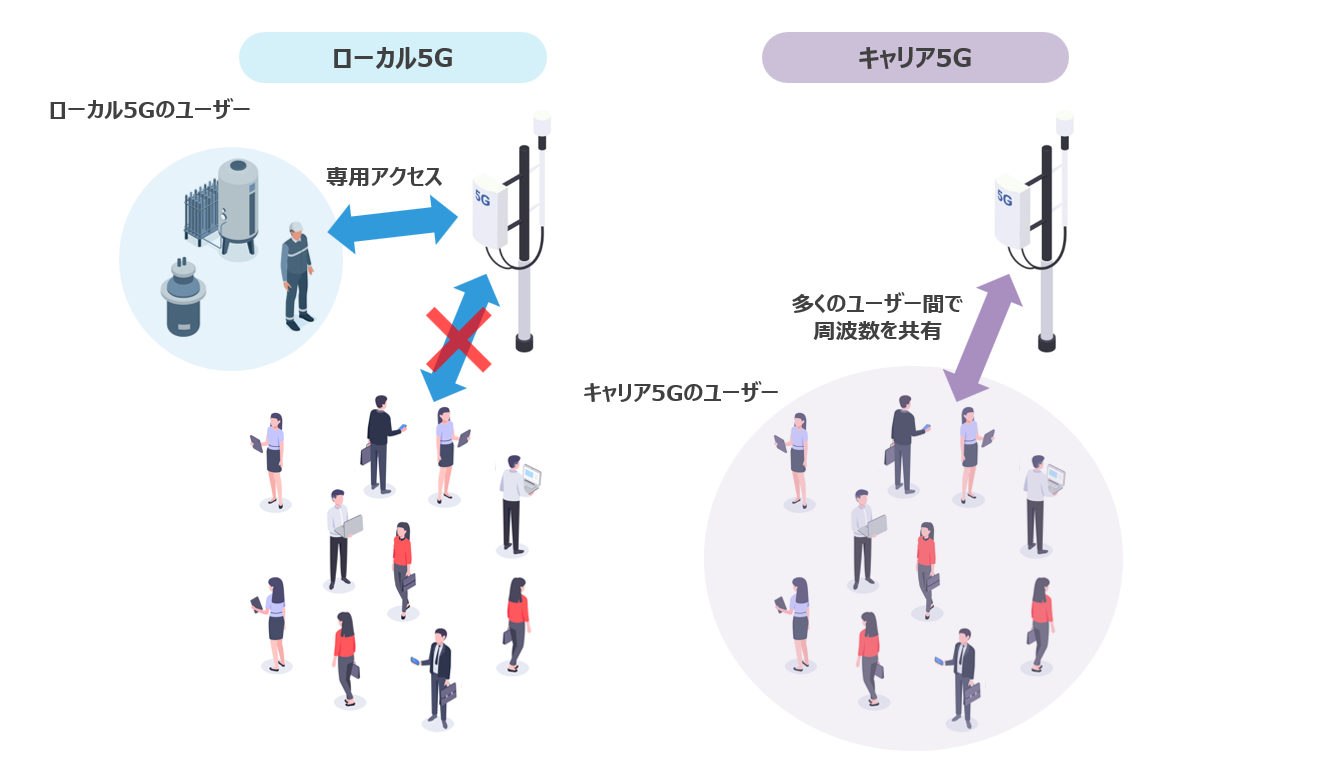

周波数をユーザー間で共有するのがキャリア5G

公衆の通信サービスであるために、多数のユーザーが5Gによる同じ無線ネットワークを利用するのが特徴です。また、5G対応エリアであれば、手軽に5G通信を利用することができます。一方、ローカル5Gは自営のネットワークであり、周波数は対象のエリアで特定のユーザーが専有する形になります。

割り当て周波数は?

ローカル5Gで使用できる周波数については、過去のコラムでご紹介しているので、是非ご覧ください。

【ローカル5Gのキホン】第3回 ローカル5Gの周波数割り当て | 2024/03/14 | MKI (三井情報株式会社)

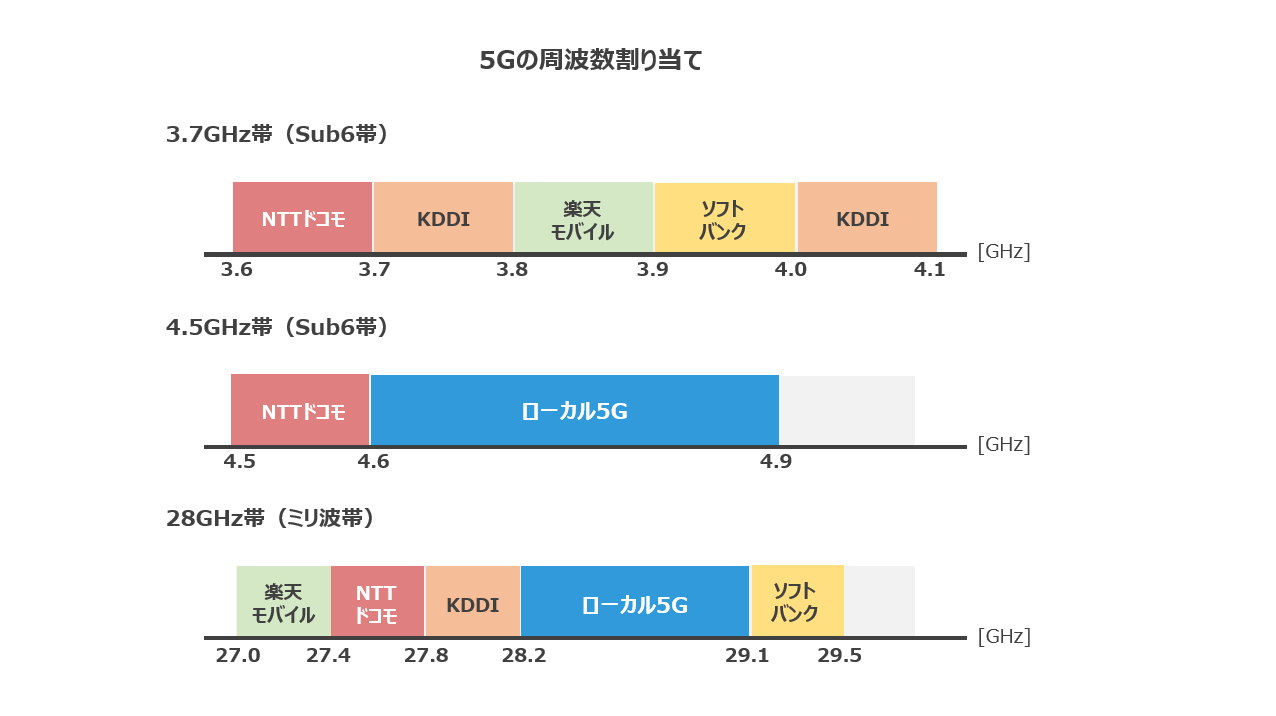

5Gでは、より高速で低遅延な通信を実現するために4Gよりも高い周波数(NR:New Radio)が割り当てられています。また、帯域幅の観点でも4Gでは20MHz幅や40MHz幅の割り当てが中心でしたが、5Gでは100MHz幅(Sub6帯)や400MHz幅(ミリ波帯)が割り当てられています。

基本的に周波数幅が多いほど、高速な通信環境を実現できます。上図を見ると、ローカル5Gは携帯通信キャリア1社よりも多くの周波数が割り当てられていることがわかります。キャリア5Gは不特定多数のユーザーが同時に利用することを踏まえると、ローカル5Gは1企業あるいは1自治体で、キャリア5Gの最大3倍(※)の周波数幅を専有できることがメリットの一つとして挙げられます。

※本コラム記載時点で主流となっているSub6帯で比較した場合を想定して記載しています。

通信速度はどちらが速いのか?

実際の通信速度の差は?

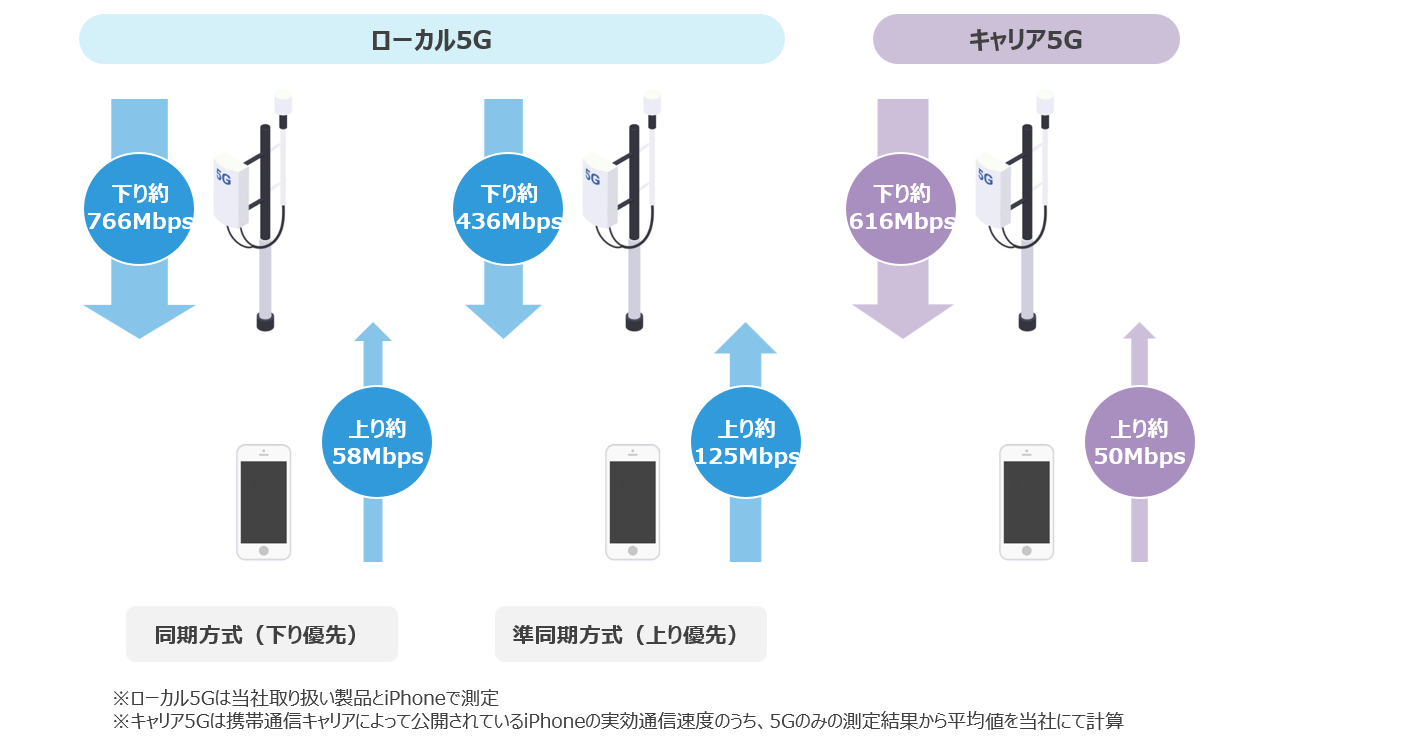

続いて通信速度について比較していきます。測定に使用する製品の仕様によって結果が変わるため、あくまで参考として見てください。

今回は比較のため、同じiPhoneでの測定結果を図に記載しています。同期方式と呼ばれる下り通信が優先される方式のローカル5Gは、キャリア5Gと類似した値になっているのがわかります。一方、準同期方式と呼ばれる上り通信が優先される方式のローカル5Gは、キャリア5Gの倍以上の速度が出ています。なおローカル5Gでは、ユーザーの要件に応じて同期方式/準同期方式どちらを採用するか選ぶことが可能です。

なお、周波数幅を複数束ねることで通信速度を向上させるキャリアアグリゲーションと呼ばれる技術がありますが、携帯キャリアの通信サービスにおける対応エリアや対応端末は限定的になっています。キャリアアグリゲーションの利用を前提とした理論上の最大通信速度は高く見えますが、実際に利用したい場所で想定する速度が使えるかどうかは確認が必要です。

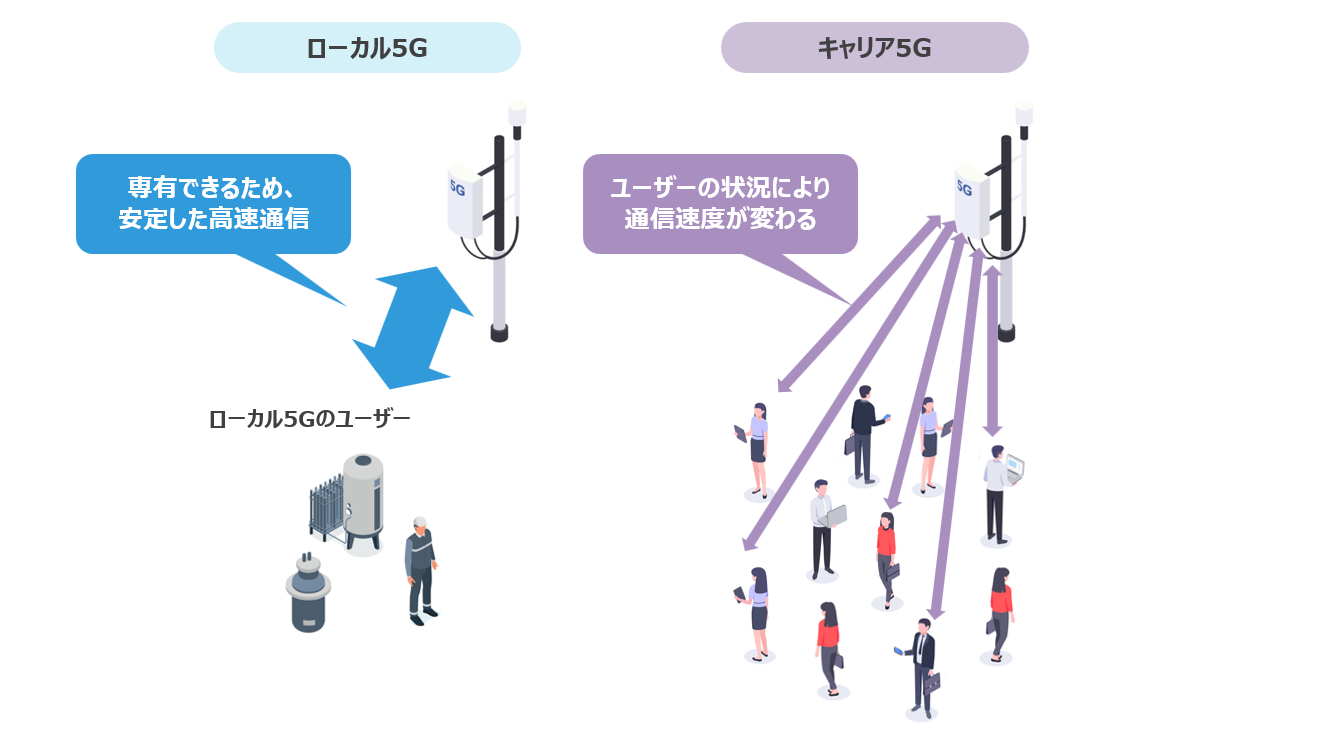

周波数帯域を共有するか、専有するか

先ほど説明した通り、キャリア5Gでは不特定多数のユーザーで周波数帯域を共有することになります。そのため、基本的には通信中のユーザー数が多い基地局のエリアほど、通信速度は遅くなっていきます。場所だけでなく、時間帯によっても通信速度にバラツキがあるのはこのためです。

一方、ローカル5Gの場合は周波数帯域を特定のユーザーが免許取得したエリア内のみで専有します。そのため、外部ユーザーの影響で通信速度にバラツキが発生することはなく、例えば自社の業務で高速通信を一定程度確保したいニーズがある場合に適していると言えます。

※多くのユーザーが通信している場合でも、一人当たりの通信速度を低下させないため、Massive MIMO(MIMO: Multiple-Input Multiple-Output)という多数のアンテナを用いる技術が開発されています。ただし、日本では主流となっているSub6帯に対応したMassive MIMO基地局は導入が進んでおらず、これからの展開に期待されています。

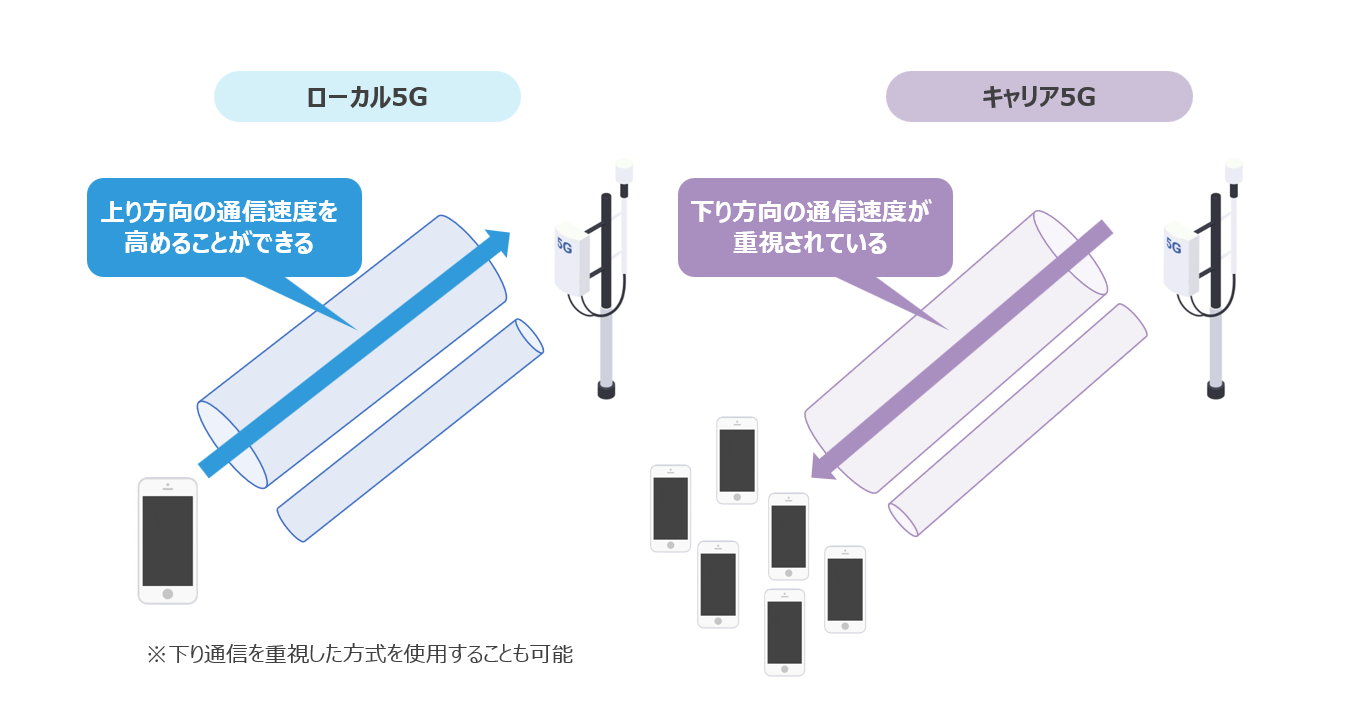

ローカル5Gは上りの通信速度を高められる

これまでのモバイル通信では、下り方向の通信速度が重視されてきました。ユーザーの通信用途として動画の閲覧など、下り方向の通信を使用する傾向があったからです。ところが、用途によっては上り方向の通信速度を重視した場合があります。例えば、カメラから高精細な映像を伝送するようなケースです。

そこで、ローカル5Gでは上り方向の通信速度を高める方式が用意されました。ユーザーの要件に応じて、下りと上りどちらの通信速度を重視するか決めることが可能です。これにより、ローカル5Gでは、下り方向の通信速度を重視しているキャリア5Gに比べて多くのユースケースを考えることができます。

ちなみに、「なんちゃって5G」という言葉がありますが、これは携帯通信キャリアが4Gで使用していた周波数を5Gに転用して提供するサービスを指しています。通信速度はどれだけ周波数の帯域幅を利用できるかに影響されますが、先ほど説明した通り、4Gは5Gよりも割り当てられた帯域幅が狭くなっています。そのため、技術的には5Gの仕組みで動いていたとしても、実際の通信速度は4Gと大きく変わりません。

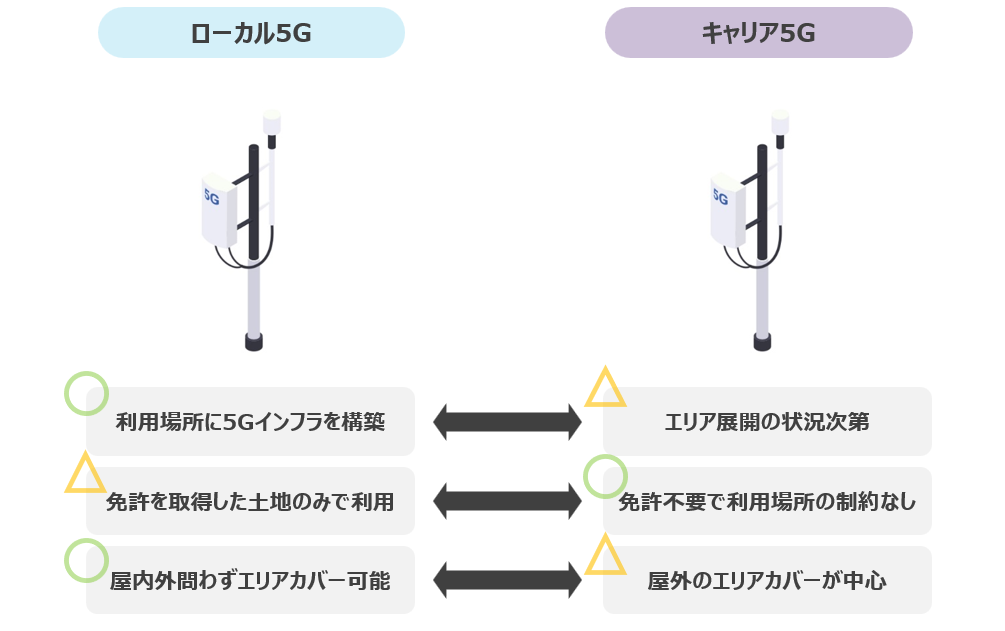

利用できる場所は?

キャリア5Gの場合、対応エリアであれば日本全国で利用することが可能です。ただし、本コラム記載時点で、キャリア5Gはどこでも利用できる状況とは言い難く、また基本的に屋外のエリアカバーが中心になっています。そのため、屋内で5Gを利用したい場合は、期待する通信速度が出せる環境になっているか確認した方が良いでしょう。

一方、ローカル5Gの場合は、自らが保有する土地で利用するユーザーを優先としていることや、無線局免許を取得しなければならないなど、いくつか条件があります。しかし、条件を満たすことで、利用したい場所に5Gネットワークを敷設できるため、携帯通信キャリアのエリア展開に左右されないメリットがあると言えます。

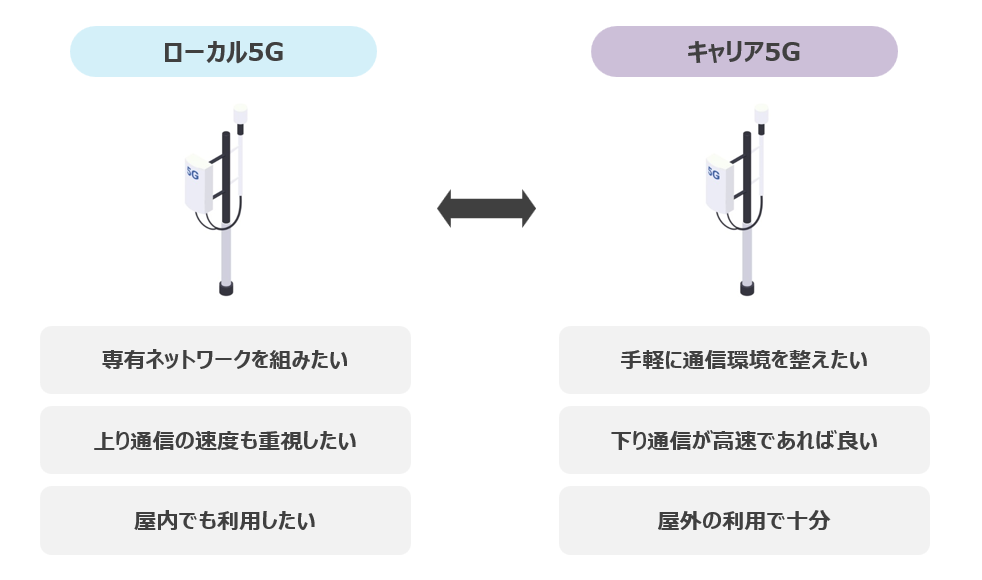

ローカル5Gとキャリア5Gの使い分けはどうすべきか?

最後に、ローカル5Gとキャリア5Gをどのように使い分けていくべきか整理したいと思います。キャリア5Gは手軽に通信環境を整えられる一方で、利用できるエリアが限られているのが現状です。特定の場所で定常的に5Gを業務活用したい場合は、ローカル5Gの方が好ましいと考えます。また通信速度の比重にも差があるため、下り通信の速度だけではなく、上り通信の速度も重視する場合は、ローカル5Gが適しているでしょう。利用場所については、屋内での利用を考えている場合、キャリア5Gの電波が入るかどうかの確認が必要です。

おわりに

今回はローカル5Gとキャリア5Gの違いについて説明しました。キャリア5Gは手軽に使えることがメリットである一方、ローカル5Gは他のユーザーの影響を受けずに5Gを活用できることがメリットになっています。

次回はローカル5Gとプライベート5Gの違いについて説明します。

関連ページ

おすすめコラム:

ローカル5Gにおけるハンドオーバーの話

ローカル5G免許制度 押さえておくべき5つのポイント

話題の5Gとは?

関連ソリューション:

5G/ローカル5G

菅野

サービスプロバイダ技術部 第二技術室

5Gを中心とするモバイル通信技術の検証業務を担当

三井情報グループのマテリアリティ

三井情報グループは経営理念である「あり姿」の下、事業を通じたサステナブルな社会の実現を目指し、「三井情報グループと社会が共に持続的に成長するために優先的に取り組む重要課題」を4つのマテリアリティとして策定しています。本取組は、4つのマテリアリティの中でも特に「情報社会のその先をつくる」の実現に資する活動です。

コラム本文内に記載されている社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。 本文および図表中では商標マークは明記していない場合があります。 当社の公式な発表・見解の発信は、当社ウェブサイト、プレスリリースなどで行っており、当社又は当社社員が本コラムで発信する情報は必ずしも当社の公式発表及び見解を表すものではありません。 また、本コラムのすべての内容は作成日時点でのものであり、予告なく変更される場合があります。